高校生起業成功例とは?

起業家一覧から学ぶ3つの共通点

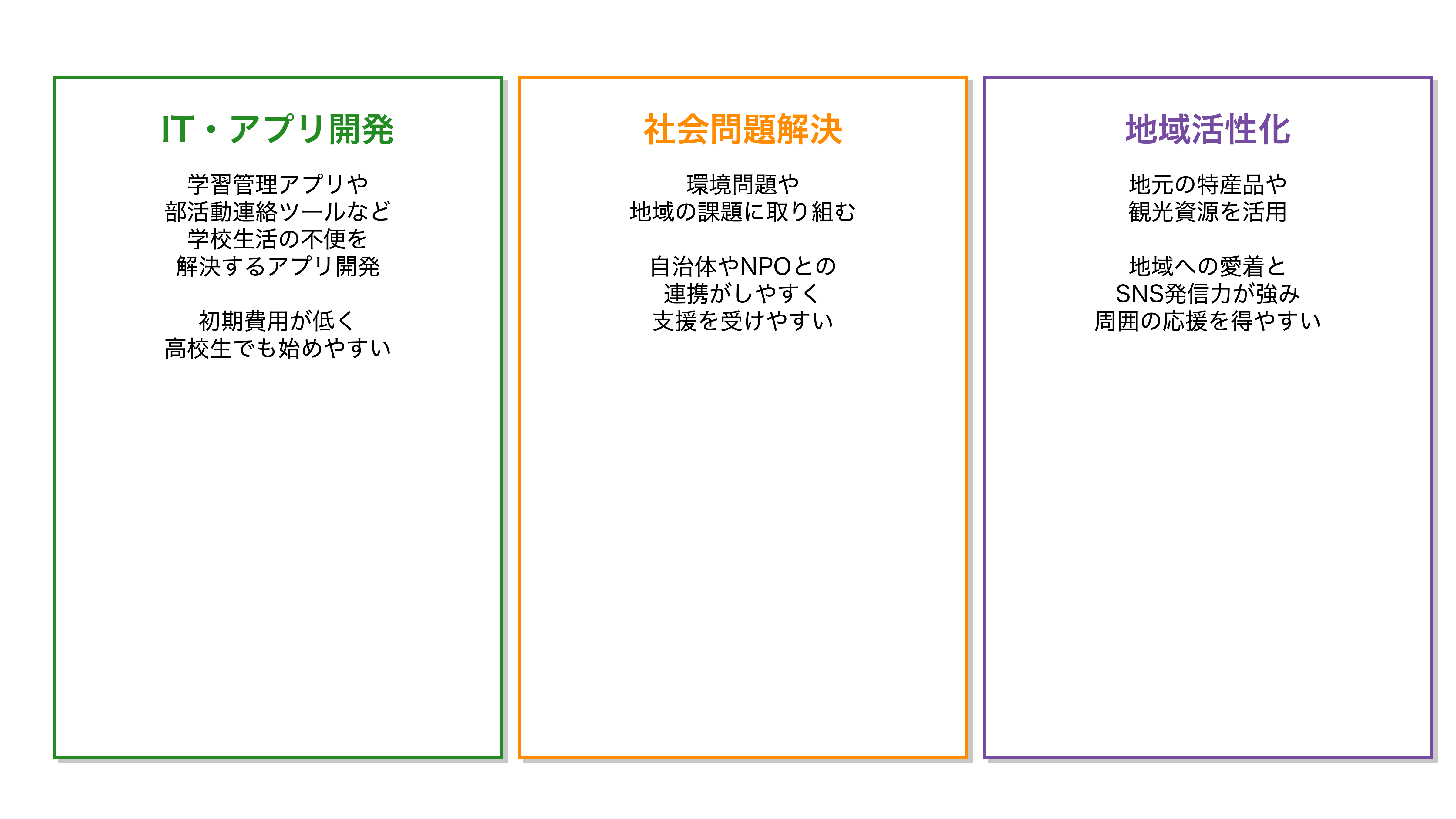

高校生起業成功例とは、在学中に自ら事業を立ち上げ、実際に収益を上げたり社会的評価を得たりした事例のことです。起業家一覧を見ると、IT・アプリ開発、社会問題解決、地域活性化など多様な分野で活躍しています。共通点として、日常の課題に着目した事業アイデア、コンテストやイベントでの支援活用、学業と両立できる時間管理の3つが挙げられます。高校生ならではの視点と行動力で、大人にはない新しい価値を生み出している点が特徴です。

IT・アプリ開発で成功した高校生起業家

IT・アプリ開発分野では、自分が欲しいと思ったサービスを形にして起業する高校生が増えています。たとえば、学習管理アプリや部活動の連絡ツールなど、学校生活で感じた不便を解決するアプリを開発し、同世代のユーザーを獲得した事例があります。プログラミングスキルがあれば初期費用を抑えられるため、高校生でも始めやすい分野です。アプリストアでの公開や、学校や地域での実証実験を通じて、実績を積み上げていく方法が一般的です。

社会問題解決型ビジネスの実現事例

社会問題解決型ビジネスでは、環境問題や地域の課題に取り組む高校生起業家が注目されています。たとえば、プラスチックごみ削減のためのリサイクルサービスや、高齢者の買い物支援アプリなど、地域や社会のニーズに応える事業です。こうした取り組みは、自治体やNPOとの連携がしやすく、資金面での支援や広報面でのバックアップを受けられることもあります。社会貢献と事業性を両立させる点が、大きな魅力です。また、SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりにより、企業や投資家からの支援も得やすくなっています。

地域活性化事業で注目される若手起業家

地域活性化事業では、地元の特産品や観光資源を活かした起業が多く見られます。たとえば、地元農産物をオンラインで販売するEC事業や、観光情報を発信するWebメディアの運営などです。高校生ならではの地域への愛着や、SNSを使った情報発信力が強みとなります。地域の商工会や観光協会との協力関係を築くことで、販路拡大やイベント出展の機会を得られる場合もあります。地域に根ざした事業は、周囲の理解や応援を得やすい点も特徴です。

高校生で起業した人の具体的な成功ストーリー4選

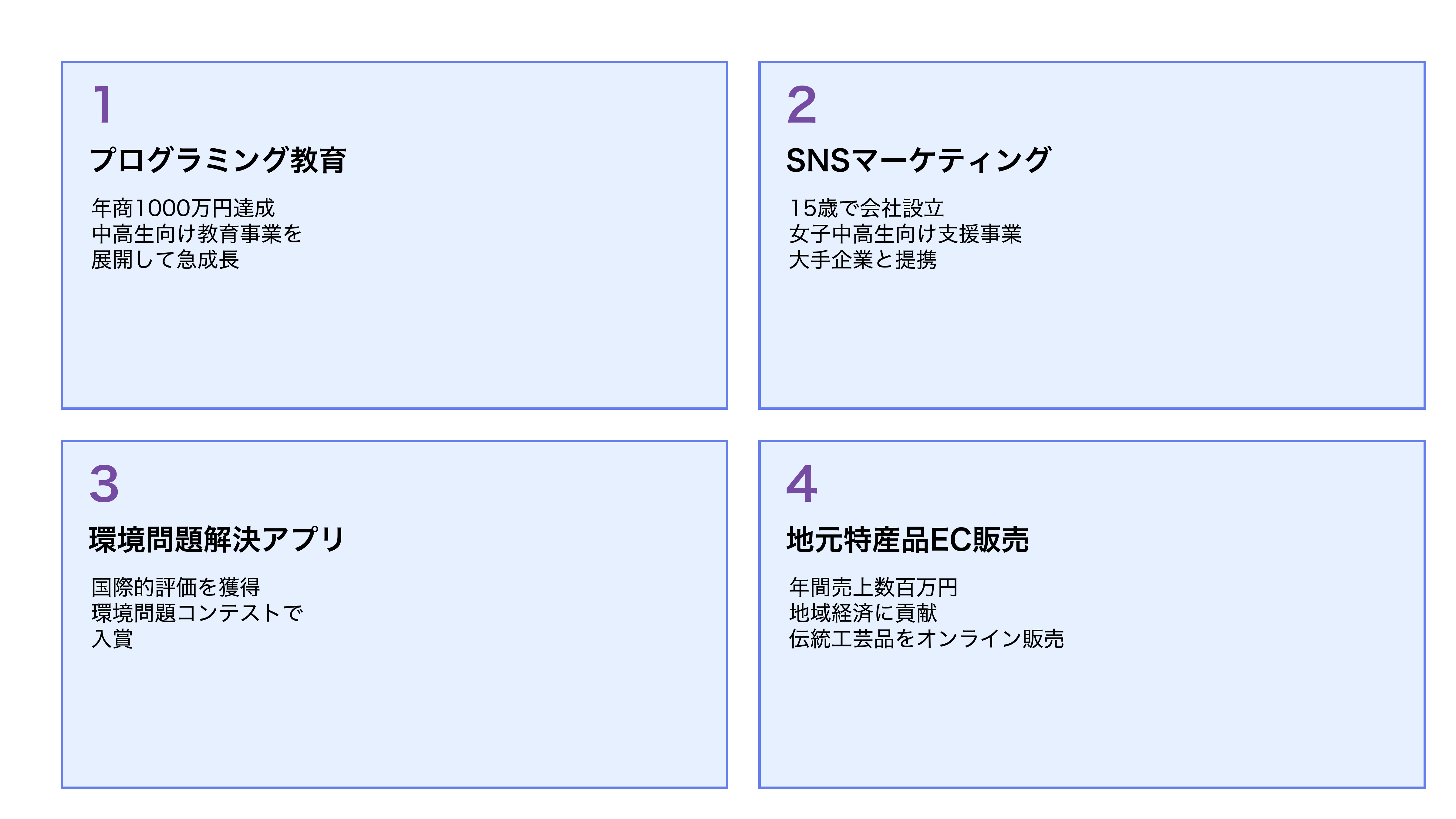

高校生で起業した人の中には、実際に大きな成果を上げた具体的な事例が複数あります。ここでは、プログラミング教育、SNSマーケティング、環境問題解決、地元特産品販売の4つの分野で成功した事例を紹介します。いずれも高校生ならではの視点と行動力で、社会に新しい価値を提供しています。これらの事例から、アイデアの具体化方法や、支援の受け方、事業の進め方などを学ぶことができます。成功した起業家たちは、在学中から自分の強みを活かし、周囲の支援を得ながら着実に成果を積み上げてきました。

プログラミング教育事業で年商1000万円達成

Life is Tech!(ライフイズテック)の創業者である水野雄介氏は、大学生時代に同社を創業し、中高生向けプログラミング教育事業を展開して急成長を遂げました。出典: Life is Tech! 公式サイト

SNSマーケティング支援で企業と提携

株式会社AMFの椎木里佳氏は、高校1年生の15歳で同社を設立し、女子中高生向けマーケティング支援事業を展開して複数の大手企業と提携しました。出典: Forbes JAPAN

環境問題解決アプリで国際的評価獲得

Sustainableコミュニティアプリを開発した高校生起業家が、国内外の環境問題解決コンテストで入賞し、国際的な評価を獲得した事例があります。出典: 高校生ビジネスコンテスト公式サイト

地元特産品のEC販売で地域貢献

地元の伝統工芸品や農産物をオンライン販売するEC事業を高校生が立ち上げ、年間売上数百万円を達成して地域経済に貢献した事例があります。出典: 地方創生事例集

高校生起業アイデアの見つけ方とコンテスト活用法

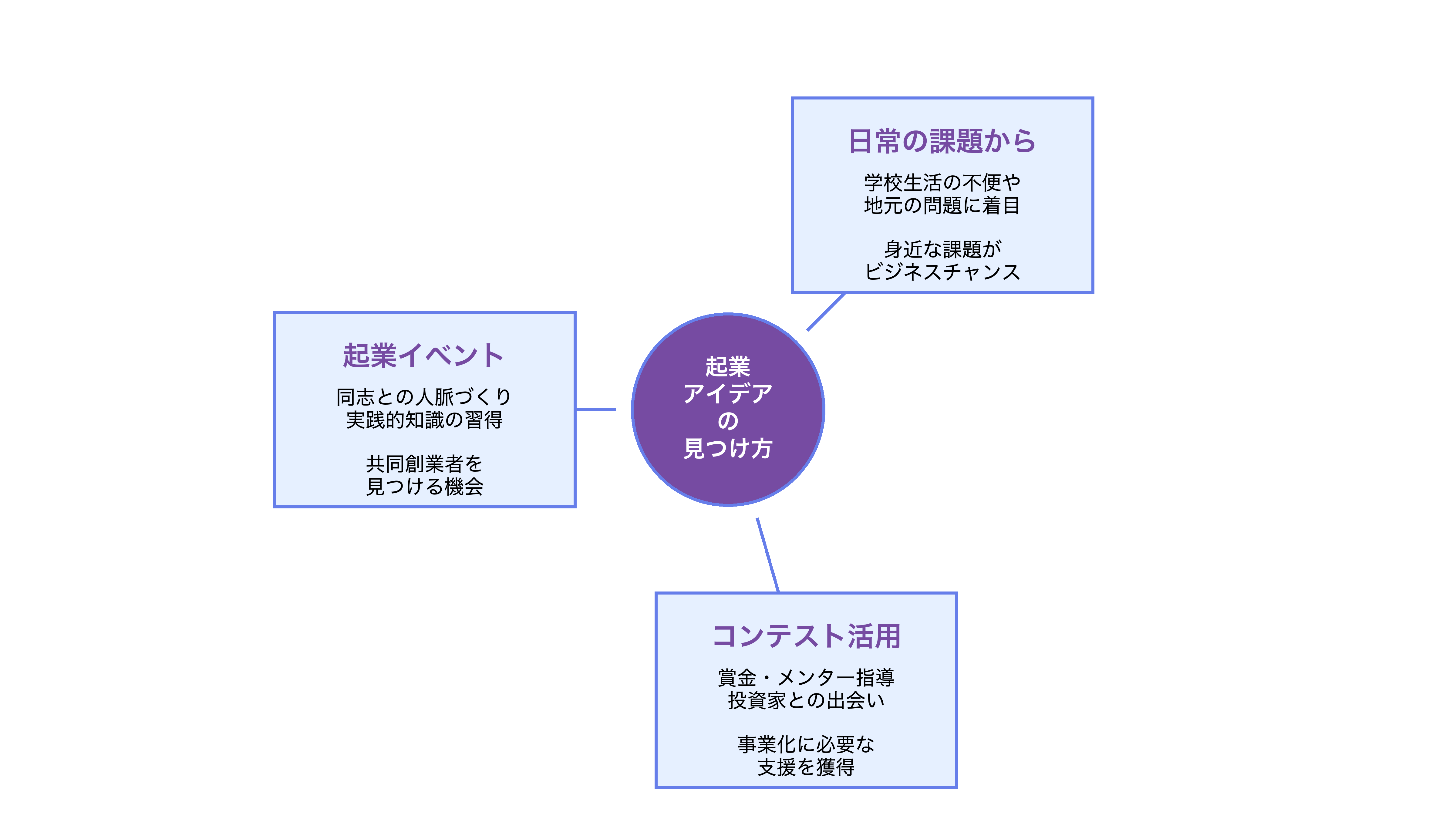

高校生が起業アイデアを見つけるには、日常生活で感じる課題や不便に着目することが有効です。また、アイデアコンテストや起業イベントに参加することで、事業化に必要な支援や知識、人脈を得ることができます。コンテストでは賞金だけでなく、メンターによる指導や、投資家との出会いの機会も提供されます。イベントでの発表や交流を通じて、自分のアイデアを磨き、実現可能性を高めていくことが重要です。多くの成功した高校生起業家は、こうしたコンテストやイベントを活用して、事業を軌道に乗せています。

日常の課題から生まれるビジネスアイデア

ビジネスアイデアは、特別なひらめきではなく、日常生活の中で感じる小さな不便や課題から生まれることが多いです。たとえば、学校の連絡手段が不便だと感じたらアプリ開発、地元の商店街が寂れていると感じたら情報発信サービスなど、身近な問題に目を向けましょう。友人や家族と話す中で「こんなサービスがあったらいいのに」という声を集めることも有効です。また、自分の趣味や特技を活かせる分野を考えると、継続しやすく成功しやすいアイデアになります。

アイデアコンテストで得られる支援内容

アイデアコンテストに参加すると、賞金や賞品だけでなく、事業化に必要な様々な支援を受けられます。たとえば、メンターによる個別指導、事業計画のブラッシュアップ、投資家や企業とのマッチング機会などです。入賞しなくても、審査員からのフィードバックや他の参加者との交流を通じて、アイデアを改善できます。また、コンテストでの発表経験は、プレゼン力を鍛える良い機会にもなります。多くのコンテストが高校生部門を設けており、参加しやすい環境が整っています。

起業イベントでの人脈づくりと知識習得

起業イベントに参加することで、同じ志を持つ仲間や、先輩起業家、支援者との人脈を築けます。ワークショップやセミナーでは、事業計画の立て方、マーケティング手法、資金調達の方法など、実践的な知識を学べます。また、イベントでの出会いがきっかけで、共同創業者や協力者を見つけることもあります。オンライン・オフライン問わず、定期的にイベントに参加し、積極的に交流することで、起業に必要な情報とネットワークを広げることができます。

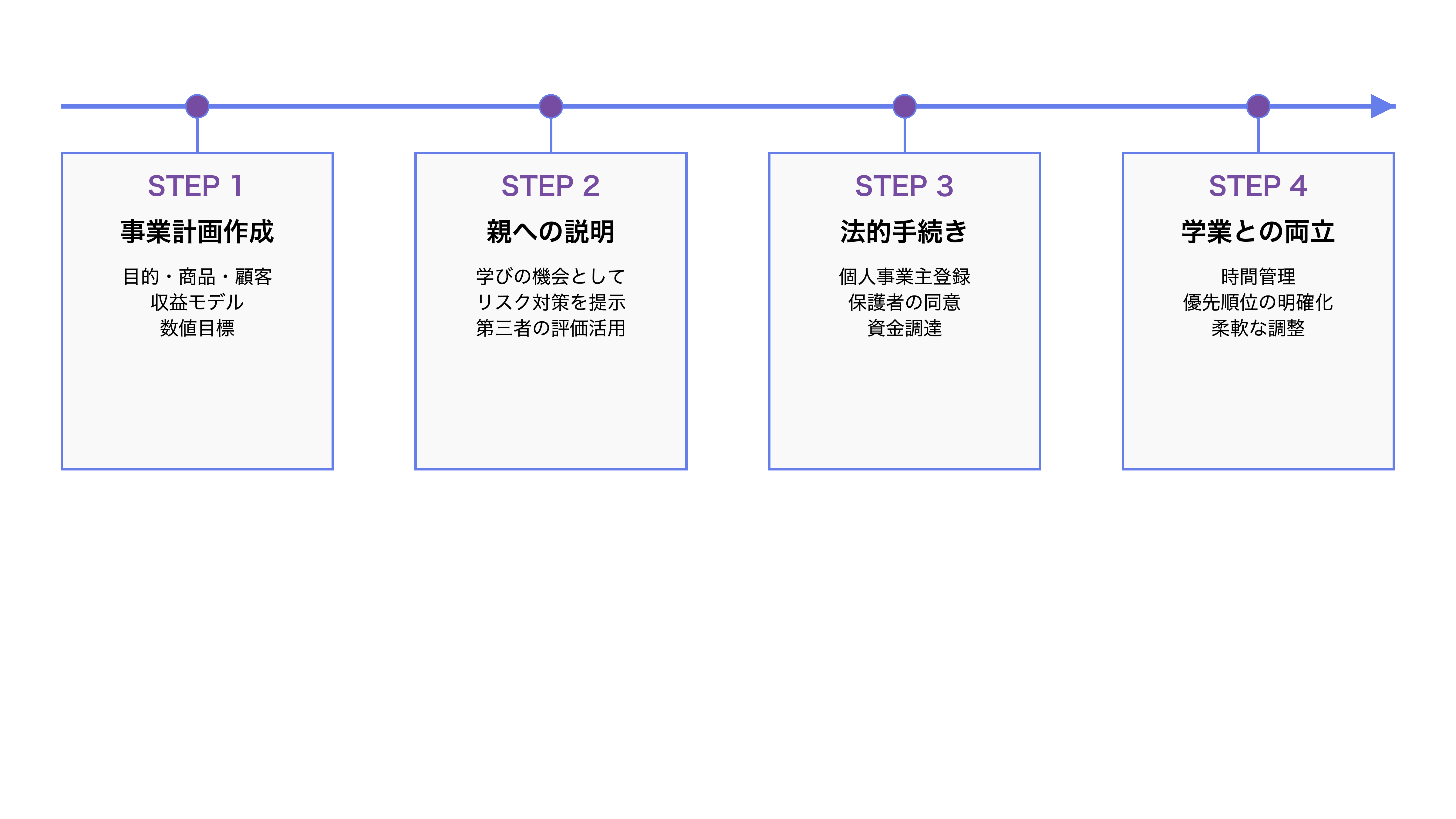

高校生起業のやり方|必要な準備と失敗を避ける方法

高校生が起業する際には、事業計画の作成、親や学校への説明、法的手続き、資金調達、学業との両立など、様々な準備が必要です。まず、自分のアイデアを事業計画書にまとめ、実現可能性を検証します。親や学校には、起業の目的やメリット、リスク対策をしっかり説明し、理解と協力を得ることが重要です。また、未成年の場合は保護者の同意が必要な手続きもあるため、事前に確認しておきましょう。失敗を避けるには、小さく始めて徐々に拡大する方法が効果的です。

事業計画作成と親への説明方法

事業計画書には、事業の目的、提供する商品やサービス、ターゲット顧客、収益モデル、必要な資金と使い道などを具体的に記載します。数値目標や実施スケジュールも含めると、説得力が増します。親に説明する際は、起業が学びの機会であること、リスク対策を考えていること、学業に支障が出ないよう計画していることを伝えましょう。また、コンテストでの入賞や、メンターからの推薦など、第三者の評価があると理解を得やすくなります。親の協力は事業成功の大きな支えとなります。

必要な法的手続きと資金調達

高校生が起業する場合、個人事業主として開業するか、保護者の協力を得て会社を設立する方法があります。個人事業主なら、税務署に開業届を提出するだけで始められますが、未成年の契約行為には保護者の同意が必要です。資金調達は、自己資金や家族からの支援のほか、クラウドファンディング、助成金、ビジネスコンテストの賞金などを活用できます。銀行融資は未成年では難しい場合が多いため、初期費用を抑えられる事業から始めるのが現実的です。

学業との両立と時間管理のコツ

学業と起業を両立するには、優先順位を明確にし、効率的な時間管理が不可欠です。平日は学業を優先し、放課後や休日に事業活動を行うなど、メリハリをつけましょう。また、スケジュール管理アプリやタスク管理ツールを活用して、やるべきことを可視化すると効果的です。試験期間中は事業活動を一時的に減らすなど、柔軟に調整することも大切です。学業で学んだ知識が事業に活きることも多いため、両方に真剣に取り組むことで相乗効果が期待できます。

よくある質問|中学生起業成功例と知恵袋での情報収集

中学生から起業準備を始めるメリットは?

中学生から準備を始めると、高校生になった時にすぐ行動に移せるため、早期に実績を作れます。また、失敗しても学び直す時間が十分にあり、試行錯誤を重ねられる点もメリットです。

起業と大学進学は両立できる?

起業と大学進学は両立可能です。大学では経営学やマーケティングを学びながら事業を続けたり、大学の施設やネットワークを活用したりできます。また、起業実績は推薦入試でも評価されることがあります。

知恵袋で相談する際の注意点は?

知恵袋では多様な意見が得られますが、情報の正確性は保証されていません。回答者の経験や根拠を確認し、複数の情報源と照らし合わせることが重要です。専門的な法律や税務の相談は、専門家に直接確認しましょう。

まとめ

高校生起業成功例から学べることは、日常の課題に着目したアイデア、コンテストやイベントでの支援活用、そして学業との両立を実現する時間管理の重要性です。IT、社会問題解決、地域活性化など多様な分野で高校生が活躍しており、実際に年商1000万円を達成した事例もあります。起業には事業計画の作成、親への説明、法的手続きなどの準備が必要ですが、小さく始めて徐々に拡大することで、リスクを抑えながら経験を積めます。アイデアコンテストや起業イベントを積極的に活用し、まずは一歩を踏み出してみましょう。

コメント