高校生でもビジネスアイデアを考えることは、決して夢物語ではありません。全国各地で開催されるビジネスコンテストでは、毎年多くの高校生が斬新なアイデアで審査員を驚かせています。本記事では、実際に高校生が優勝したビジネスアイデアの具体例から、コンテストで勝つための実践的なノウハウまで、幅広く紹介します。SDGsや地域活性化など、社会貢献につながるアイデアの考え方から、2025年に開催される高校生向けコンテストの最新情報まで、あなたの挑戦を全力でサポートする情報をお届けします。

高校生でも考えられるビジネスアイデア例10選

高校生ならではの視点から生まれるビジネスアイデアには、大人にはない新鮮さと可能性があります。学校生活で感じる不便さの解決から、地域の課題への取り組みまで、身近なところから始められるアイデアが数多く存在します。SDGsへの関心の高まりとともに、環境問題や社会課題の解決を目指すビジネスプランも注目を集めています。SNSネイティブ世代の強みを活かしたマーケティングや、部活動で培った経験を活かすアイデアなど、高校生だからこそ実現できるビジネスも多くあります。ここでは、実際に高校生が考案し成功を収めた10個のビジネスアイデアを詳しく紹介します。

学校生活の課題を解決するアイデア

学校生活の中で感じる「もっとこうなったらいいのに」という思いは、優れたビジネスアイデアの原点になります。例えば、ある高校生チームは、教科書や参考書の重さに悩む生徒のために、電子教材のレンタルサービスを考案しました。また、文化祭や体育祭の準備で必要な物品を効率的に調達できるプラットフォームや、部活動の練習スケジュール管理アプリなど、学校特有の課題を解決するサービスが生まれています。制服のリユースマーケットや、学食メニューの事前注文システムなど、身近な問題から出発したアイデアは実現可能性が高く、多くの生徒から共感を得やすいという特徴があります。

地域活性化につながるビジネスプラン

地域の魅力を再発見し、その価値を広めるビジネスプランは、地元への愛着から生まれる高校生ならではのアイデアです。観光客向けの高校生ガイドツアーや、地域の伝統工芸品を現代風にアレンジした商品開発、商店街の空き店舗を活用した期間限定カフェなど、地域資源を活かした取り組みが各地で成功しています。特に、高校生の視点で地元の隠れた魅力をSNSで発信するプロモーション事業は、若い感性が光る分野です。地域の高齢者と若者をつなぐ交流イベントの企画運営や、地元農産物を使った新商品の開発など、地域に根ざしたビジネスは行政や企業からの支援も受けやすく、実現可能性が高いのも特徴です。

SDGs・社会問題解決型のアイデア

SDGs(持続可能な開発目標)に関心を持つ高校生が増える中、社会問題の解決をビジネスにつなげるアイデアが注目されています。フードロス削減のための規格外野菜の販売プラットフォームや、プラスチックごみを削減する代替素材の開発、貧困家庭の子どもたちへの学習支援サービスなど、社会貢献と収益性を両立させる取り組みが生まれています。また、災害時の避難所情報を共有するアプリや、障がい者の就労支援につながるビジネスモデルなど、身近な社会課題に目を向けたアイデアも多く見られます。これらのビジネスは、単なる利益追求ではなく、社会的インパクトを重視する点で、多くの支持を集めやすい特徴があります。

テクノロジーを活用した教育サービス

デジタルネイティブ世代の高校生だからこそ、テクノロジーを活用した新しい教育サービスのアイデアが生まれています。AIを使った個別学習支援アプリや、VRを活用した体験型学習プログラム、オンラインでの家庭教師マッチングサービスなど、最新技術を教育に応用するビジネスプランが増えています。特に、同世代の悩みを理解している高校生が作る勉強法共有アプリや、受験生向けのモチベーション管理ツールは、ユーザー目線に立った使いやすさが評価されています。プログラミング教育の低年齢化に対応した、小学生向けのゲーム感覚で学べるプログラミング教材の開発など、教育分野でのイノベーションは今後さらに期待される領域です。

高齢者向けの生活支援サービス

高齢化社会が進む中、高校生の柔軟な発想から生まれる高齢者向けサービスが注目を集めています。スマートフォンの使い方を教える出張講座や、高齢者と若者をつなぐオンライン交流サービス、買い物代行と見守りを兼ねたサポートシステムなど、世代間の橋渡し役となるビジネスが生まれています。特に、祖父母との関わりから着想を得た、高齢者の趣味や特技を活かした講師マッチングサービスや、認知症予防のための脳トレアプリなどは、実体験に基づいた説得力があります。また、高齢者の孤独感を解消するための定期訪問サービスや、デジタルデバイスを使った健康管理支援など、技術と人の温かさを組み合わせたサービスが評価されています。

環境問題に取り組むエコビジネス

環境意識の高い高校生世代から、革新的なエコビジネスのアイデアが次々と生まれています。使い捨てプラスチック製品の代替となるエコ素材の開発や、古着のアップサイクルビジネス、学校での給食残飯を堆肥化するシステムなど、身近な環境問題に取り組むビジネスプランが増えています。また、地域の環境保全活動をゲーム化したアプリや、エコポイント制度を活用した環境行動促進サービスなど、楽しみながら環境に貢献できる仕組みづくりも特徴的です。再生可能エネルギーの普及を促進する啓発イベントの企画や、マイボトル利用を推進するウォーターサーバー設置事業など、実践的な取り組みも多く見られます。

高校生の強みを活かしたSNSマーケティング

SNSを日常的に使いこなす高校生世代の強みを活かしたマーケティングビジネスは、企業からも注目される分野です。同世代向けの商品PRを請け負うインフルエンサーマーケティング事業や、高校生目線での商品レビューサイト運営、TikTokやInstagramを活用した地域PRコンテンツ制作など、若い感性が光るビジネスが展開されています。特に、高校生ならではのトレンド発信力を活かした、企業向けのマーケティングコンサルティングサービスは、実際の企業から依頼を受けるケースも増えています。また、同世代のクリエイターを集めたコンテンツ制作チームの運営や、高校生向け商品のモニター調査サービスなど、マーケティング分野での可能性は無限大です。

地元特産品を活用した商品開発

地域の特産品に新しい価値を加える商品開発は、地元愛と創造性が融合した高校生らしいビジネスアイデアです。伝統野菜を使ったスイーツ開発や、地元の果物を活用したコスメ商品、特産品を組み合わせたギフトボックスの企画など、既存の資源に若い感性で付加価値を与える取り組みが各地で成功しています。また、地元の食材を使った新しいレシピの開発と料理教室の開催、特産品の魅力を伝えるストーリーブランディングなど、商品開発だけでなくプロモーションまで含めた総合的なビジネスプランも生まれています。パッケージデザインの刷新や、海外向けの商品アレンジなど、高校生の視点が新しい市場開拓につながることも多いです。

部活動の経験を活かしたスポーツビジネス

部活動で培った経験や技術を活かしたスポーツビジネスは、高校生の強みが最も発揮される分野の一つです。スポーツ初心者向けの体験教室や、小学生を対象とした技術指導サービス、部活動で使用する用具のレンタル事業など、実体験に基づいたビジネスアイデアが生まれています。また、スポーツイベントの企画運営や、アスリート向けの栄養管理アプリ開発、けが予防のためのトレーニングプログラム提供など、専門性を活かしたサービスも増えています。さらに、マイナースポーツの普及活動や、障がい者スポーツの支援事業など、スポーツを通じた社会貢献型のビジネスモデルも注目されています。

アートやクリエイティブ分野のプラットフォーム

芸術やクリエイティブ活動に取り組む高校生が、その才能を活かしたビジネスを展開するケースが増えています。学生アーティストの作品販売プラットフォームや、イラスト・デザインの受注サービス、音楽制作のコラボレーションアプリなど、創作活動を収益化する仕組みづくりが進んでいます。また、地域のアートイベントの企画運営や、廃材を使ったアート作品の制作・販売、高校生向けのクリエイティブワークショップの開催など、アートを通じたコミュニティづくりも盛んです。さらに、デジタルアートやNFTアートなど、新しい表現形式にチャレンジする高校生クリエイターも登場し、従来のアートビジネスの枠を超えた展開が期待されています。

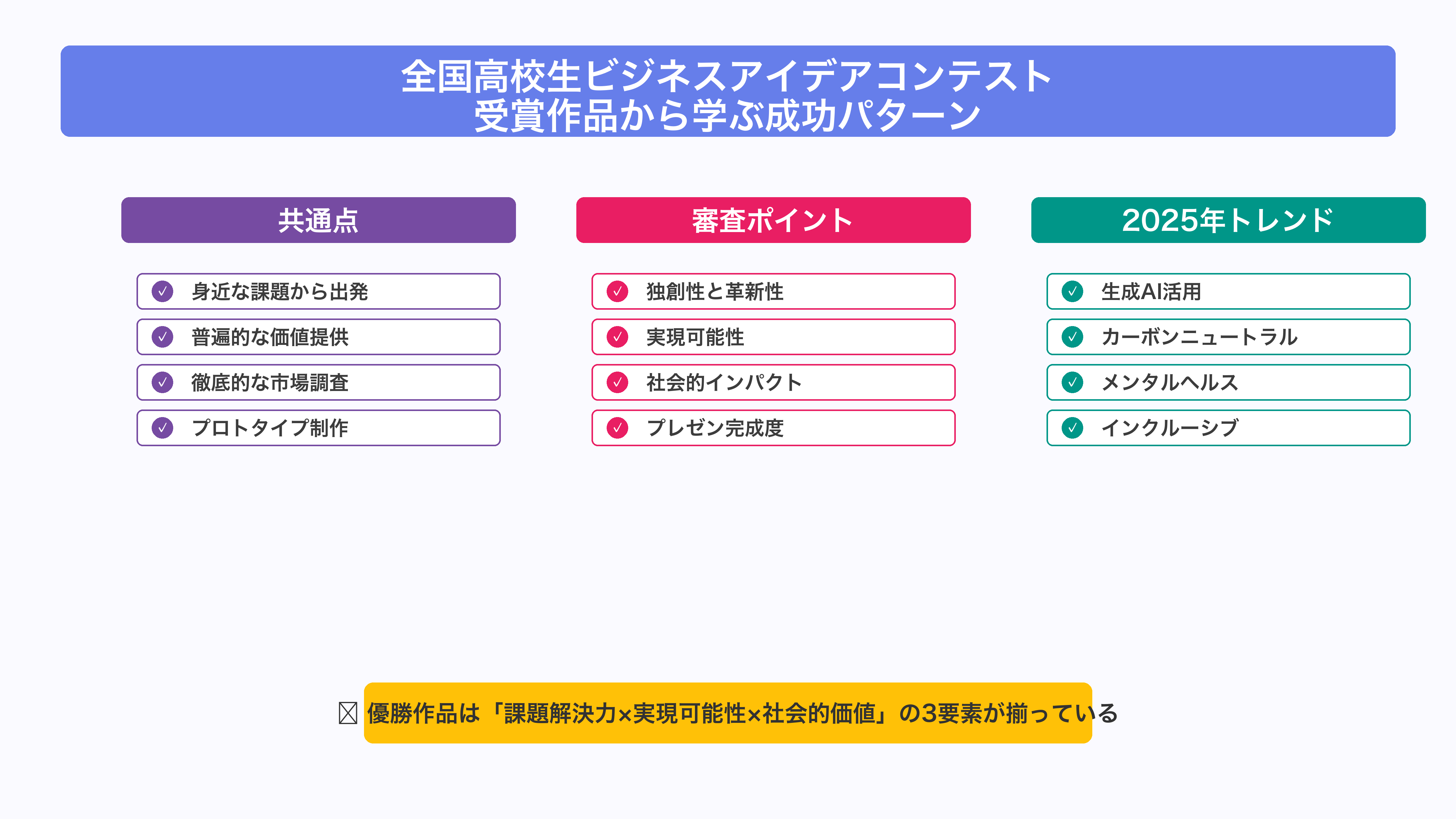

全国高校生ビジネスアイデアコンテストの受賞作品から学ぶ成功パターン

全国各地で開催される高校生向けビジネスコンテストでは、毎年素晴らしいアイデアが生まれ、その中から未来の起業家が育っています。過去の受賞作品を分析すると、綿密な市場調査と実現可能性の検証が行われていることがわかります。また、審査員が重視するポイントを理解し、それに応じた準備をすることが成功への近道となります。2025年に向けては、デジタル化の加速やサステナビリティへの関心の高まりなど、時代のトレンドを踏まえたテーマが注目されると予想されます。ここでは、実際の受賞作品から見えてくる勝利の方程式を詳しく解説します。

ビジネスコンテスト高校生優勝作品の共通点

過去のビジネスコンテストで優勝した高校生作品には、いくつかの共通点が見られます。まず、身近な課題から出発しながらも、その解決策が多くの人に価値を提供できる普遍性を持っていることです。例えば、ある優勝チームは、通学時の自転車事故を減らすための反射材付きアクセサリーを開発し、デザイン性と安全性を両立させました。また、徹底的な市場調査とユーザーインタビューに基づいた裏付けがあることも重要な要素です。さらに、実現可能性を示すためのプロトタイプ制作や、小規模な実証実験の結果を提示することで、アイデアの説得力を高めています。チームワークの良さや、プレゼンテーションの完成度の高さも、優勝作品に共通する特徴といえるでしょう。

審査員が評価する3つのポイント

ビジネスコンテストの審査員が特に重視する評価ポイントは、大きく3つに分けられます。第一に「独創性と革新性」で、既存のサービスとの差別化が明確であることが求められます。単なる模倣ではなく、高校生ならではの視点から生まれた新しい価値提供があるかが問われます。第二に「実現可能性と持続可能性」で、アイデアを実際のビジネスとして成立させるための具体的な計画と、継続的に運営していくための仕組みが評価されます。第三に「社会的インパクト」で、そのビジネスがもたらす社会への貢献度や、解決する課題の重要性が審査の対象となります。これらのポイントを意識してビジネスプランを練り上げることで、審査員の心を掴むことができるでしょう。

2025年注目のビジネステーマ予測

2025年のビジネスコンテストで注目されると予想されるテーマには、時代の変化を反映したものが多く含まれています。まず、生成AIの活用やメタバース関連のビジネスなど、最新テクノロジーを取り入れたアイデアが増えると考えられます。また、カーボンニュートラルや循環型経済に貢献するビジネスモデルも、環境意識の高まりとともに評価されるでしょう。さらに、少子高齢化対策や地方創生に関連したテーマ、メンタルヘルスケアやウェルビーイング(心身の健康と幸福)を促進するサービスなども注目を集めそうです。パンデミック後の新しい生活様式に対応したビジネスや、多様性と包摂性を重視したインクルーシブ(すべての人を包み込む)なサービス開発も、2025年の重要なトレンドになると予測されます。

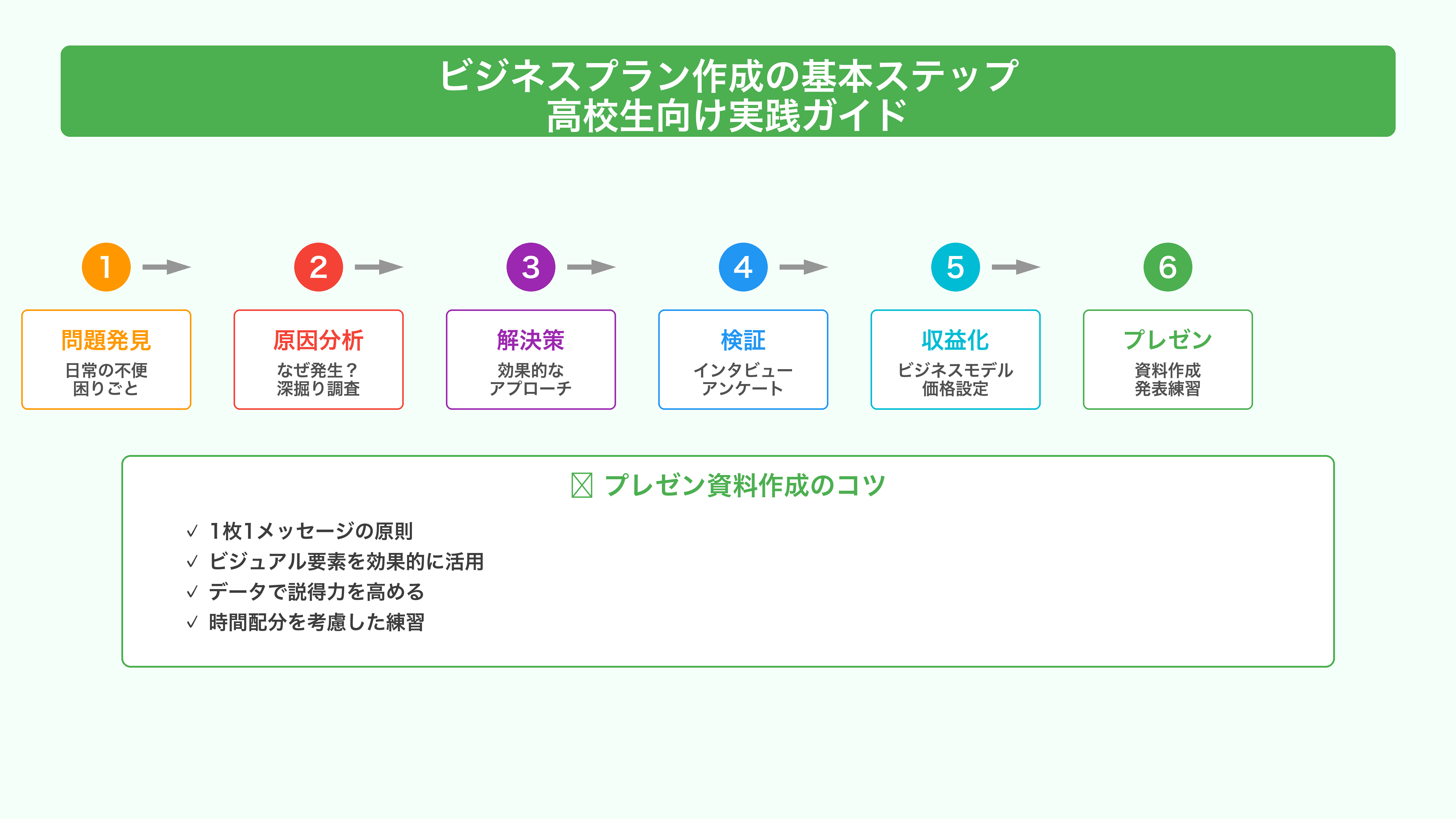

ビジネスプラン作成の基本ステップ:高校生向け実践ガイド

ビジネスプランの作成は、アイデアを具体的な事業計画に落とし込む重要なプロセスです。高校生にとって初めてのビジネスプラン作成は難しく感じるかもしれませんが、基本的なステップを理解すれば、誰でも説得力のある計画書を作ることができます。問題の発見から解決策の提案、収益化の方法まで、段階的に考えを整理していくことが大切です。また、プレゼンテーション資料の作成においては、ビジュアルを効果的に使い、限られた時間で審査員に伝わる工夫が必要です。ここでは、実際のコンテストで使える実践的なビジネスプラン作成の方法を、わかりやすく解説していきます。

問題発見から解決策提案までの流れ

ビジネスアイデアの出発点となる問題発見は、日常生活の中での「不便」や「困りごと」に注目することから始まります。まず、自分や周囲の人が抱える課題をリストアップし、その中から解決する価値の高い問題を選び出します。次に、選んだ問題の原因を深く分析し、なぜその問題が発生しているのかを明確にします。そして、その問題を解決するための複数のアプローチを検討し、最も効果的で実現可能な解決策を選びます。重要なのは、解決策が本当に問題を解決できるのか、ターゲットユーザーへのインタビューやアンケートで検証することです。また、競合となる既存のサービスとの差別化ポイントを明確にし、自分たちの解決策の優位性を示すことも欠かせません。

収益モデルとマネタイズ(収益化)の考え方

ビジネスを継続的に運営するためには、適切な収益モデルの構築が不可欠です。高校生が考えやすい収益モデルとして、商品・サービスの直接販売、サブスクリプション(定期購読)モデル、広告収入モデル、手数料モデルなどがあります。重要なのは、ターゲット顧客が支払う価値を感じる価格設定を行うことです。コスト計算では、初期投資費用、運営費用、人件費などを具体的に見積もり、いつから黒字化できるかを明確にします。また、複数の収益源を組み合わせることでリスクを分散させる方法も検討しましょう。資金調達については、クラウドファンディング(インターネットで資金を募る方法)や助成金の活用、地域企業からのスポンサーシップなど、高校生でも実現可能な方法を探ることが大切です。

プレゼン資料作成のコツ

効果的なプレゼンテーション資料は、ビジネスアイデアの魅力を最大限に伝えるための重要なツールです。まず、スライドの構成は「問題提起→解決策→ビジネスモデル→実現可能性→将来展望」という流れで組み立てます。各スライドは1枚1メッセージを原則とし、文字を詰め込みすぎないよう注意します。グラフや図表、写真などのビジュアル要素を活用し、データに基づいた説得力のある内容にすることが重要です。フォントサイズは会場の後方からも読める大きさにし、配色は見やすさを優先して3色程度に抑えます。また、実際のプロトタイプやデモンストレーションを組み込むことで、アイデアの具体性を示すことができます。最後に、時間配分を考慮した練習を重ね、自信を持って発表できるよう準備しましょう。

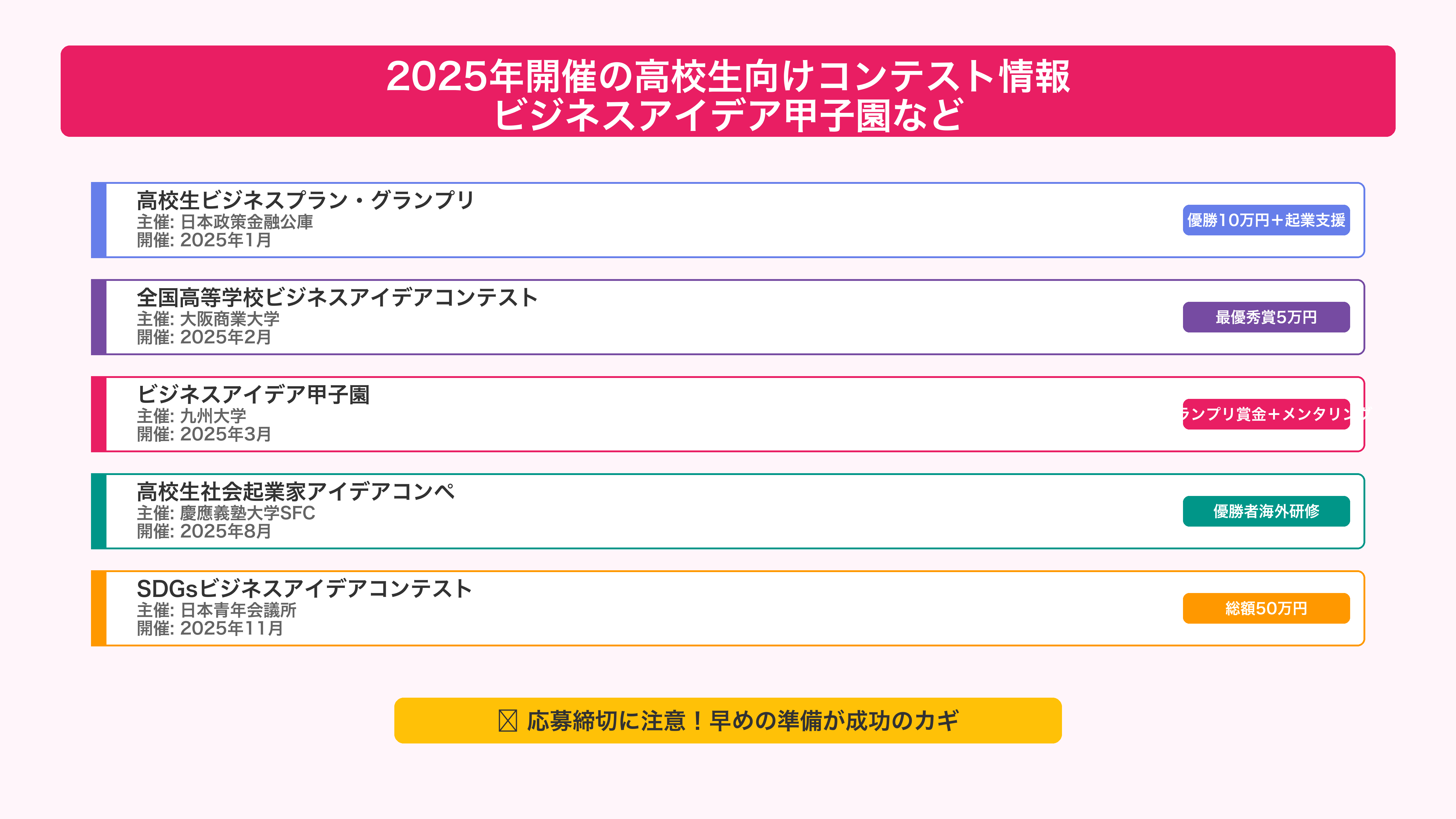

2025年開催の高校生向けコンテスト情報(ビジネスアイデア甲子園など)

2025年も全国各地で高校生向けのビジネスコンテストが開催される予定です。これらのコンテストは、アイデアを形にする絶好の機会であり、同じ志を持つ仲間との出会いの場でもあります。参加することで、ビジネスプランの作成スキルやプレゼンテーション能力が身につくだけでなく、大学入試や就職活動でのアピール材料にもなります。主要なコンテストでは、賞金や起業支援、メンターによる指導など、充実したサポートが用意されています。応募条件や審査基準を理解し、自分のレベルに合った大会を選ぶことが成功への第一歩です。ここでは、2025年に参加可能な主要コンテストの詳細情報を紹介します。

全国規模の主要コンテスト5選

| コンテスト名 | 主催者 | 開催時期 | 参加資格 | 賞金・特典 | 応募締切 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高校生ビジネスプラン・グランプリ | 日本政策金融公庫 | 2025年1月 | 全国の高校生 | 優勝10万円+起業支援 | 2024年10月上旬 |

| 全国高等学校ビジネスアイデアコンテスト | 大阪商業大学 | 2025年2月 | 高校生(個人・グループ) | 最優秀賞5万円 | 2024年11月末 |

| ビジネスアイデア甲子園 | 九州大学 | 2025年3月 | 高校1-2年生 | グランプリ賞金+メンタリング | 2024年12月中旬 |

| 高校生社会起業家アイデアコンペ | 慶應義塾大学SFC | 2025年8月 | 全国の高校生 | 優勝者海外研修 | 2025年6月末 |

| SDGsビジネスアイデアコンテスト | 日本青年会議所 | 2025年11月 | 高校生チーム(3-5名) | 総額50万円 | 2025年9月30日 |

応募条件と審査基準の詳細

各コンテストの応募条件は大会によって異なりますが、基本的には日本国内の高校に在籍していることが必須条件となります。個人での応募が可能な大会もあれば、3名以上のチーム編成が必要な場合もあるため、事前に確認が必要です。応募書類としては、ビジネスプランの概要書、収支計画書、プレゼンテーション資料などが求められることが一般的です。審査基準は、独創性・革新性、実現可能性、社会的インパクト、プレゼンテーション力などが重視されます。一次審査は書類選考、二次審査はプレゼンテーションという流れが多く、最終審査では質疑応答への対応力も評価対象となります。また、地域貢献度や持続可能性なども重要な評価ポイントとして設定されています。

対象学年別の参加可能大会リスト

高校生向けビジネスコンテストは、対象学年によって参加できる大会が異なる場合があります。1年生から参加可能な大会としては、日本政策金融公庫主催の「高校生ビジネスプラン・グランプリ」があり、学年を問わず挑戦できます。2年生以下限定の大会には「ビジネスアイデア甲子園」があり、早い段階から経験を積むことができます。3年生も参加可能な大会は多く、大学主催のコンテストでは進学後のサポートも期待できます。また、高専生も参加できる「全国高等専門学校ビジネスプランコンテスト」や、定時制・通信制高校生も対象とした大会もあります。学年や所属に関わらず、自分に合った大会を見つけて積極的にチャレンジすることが、成長への第一歩となるでしょう。

よくある質問:高校生がビジネスアイデアを考える際の疑問解消

高校生がビジネスアイデアを考え始めると、様々な疑問や不安が生じることがあります。学業との両立や進路への影響、実際の起業の可能性など、多くの高校生が共通して抱く疑問があります。「本当に高校生でもビジネスコンテストに参加できるの?」「アイデアが思いつかない時はどうすればいい?」といった基本的な質問から、「実際に起業した先輩はいるの?」という将来に関わる質問まで、様々な不安を抱えているかもしれません。これらの疑問に対して、実際の経験者の声や具体的な事例をもとに、わかりやすくお答えします。ビジネスへの挑戦は決して特別なことではなく、誰でも一歩踏み出せるということを知ってほしいと思います。

高等学校の勉強と両立できる?

ビジネスコンテストへの参加と学業の両立は、時間管理次第で十分可能です。多くの先輩たちは、放課後や週末を活用してプラン作成に取り組み、定期テスト前は学業に集中するなど、メリハリをつけて活動しています。

大学進学に有利になる?

ビジネスコンテストでの実績は、推薦入試やAO入試で大きなアピールポイントになります。特に経済・経営系の学部では、実践的な経験として高く評価され、面接でも具体的なエピソードとして活用できます。

実際に起業した高校生はいる?

実際に高校在学中や卒業後すぐに起業した例は多数あります。コンテストで得た賞金を元手に事業を始めたり、メンターの支援を受けて法人設立したりする高校生起業家も増えており、若い起業家への支援制度も充実してきています。

まとめ

高校生がビジネスアイデアを考え、コンテストに挑戦することは、将来への大きな財産となります。身近な課題から出発し、SDGsや地域活性化など社会的な視点を持つことで、説得力のあるビジネスプランが生まれます。2025年には多様なコンテストが開催され、それぞれの興味や強みに応じて参加する機会があります。実際の受賞作品から学び、基本的なプラン作成の手法を身につけることで、アイデアを形にすることができるでしょう。学業との両立も工夫次第で可能であり、この経験は進学や就職、そして将来の起業への貴重な第一歩となります。

コメント