起業に必要なビジネスプランとは?学生向け基礎知識

ビジネスプランとは、起業や新規事業を始める際に「何を、誰に、どのように提供するか」を具体的にまとめた計画書のことです。学生起業家にとっては、自分のアイデアを整理し、周囲に説明するための重要なツールとなります。ここでは、ビジネスプランの基本的な定義と、学生にとっての価値を確認していきましょう。投資家への説明だけでなく、自分自身の考えを明確にし、実現可能性を検証するためにも不可欠な文書です。

ビジネスプランの定義と目的を簡単に解説

ビジネスプランとは、事業のアイデアを実現するための具体的な行動計画を文書化したものです。主な目的は、自分自身の考えを整理すること、投資家や支援者に事業の魅力を伝えること、そして事業を進める際の道しるべとすることの3つです。学生の場合、ゼミの課題やビジネスプランコンテストへの応募、起業支援金の申請などで必要になることが多く、将来の就職活動でも自己PRの材料として活用できます。明確な目標設定と実現可能な計画を示すことで、周囲の協力を得やすくなります。

事業計画書やレポートとの違い

ビジネスプランと事業計画書は基本的に同じものを指しますが、事業計画書はより詳細で数値的な裏付けを重視する傾向があります。一方、大学の授業で書くレポートは分析や考察が中心で、実際に事業を始めることを前提としていない点が大きく異なります。ビジネスプランは「実行可能性」を最重視し、誰が読んでも事業の全体像が理解でき、具体的な行動に移せる内容であることが求められます。学生の場合、まずはシンプルなビジネスプランから始めて、必要に応じて詳細な事業計画書へと発展させていくアプローチが現実的です。

学生起業家にとっての必要性と価値

学生起業家にとってビジネスプランは、アイデアを具体的な形にし、実現可能性を検証する第一歩となります。計画を文書化する過程で、市場ニーズや競合状況、必要な資金やリソースが明確になり、事業の成功確率を高めることができます。また、大学の起業支援プログラムへの応募、投資家やメンター(事業の助言者)からのアドバイス獲得、チームメンバーの募集など、さまざまな場面で活用できる武器になります。さらに、就職活動において「自ら事業を企画・実行できる力」を証明する強力な実績となり、企業からの評価も高まります。失敗しても学びが大きく、次の挑戦に活かせる経験資産となるのです。

ビジネスプランの書き方|学生でもできる5ステップ

ビジネスプランの作成は、難しく考える必要はありません。学生の皆さんが日常で感じている課題や不便さからスタートし、それを解決するアイデアを具体化していくだけです。ここでは、学生でも実践できる5つのステップに分けて、ビジネスプランの書き方を解説します。ゼミの課題やコンテスト応募にも役立つ内容ですので、一つずつ丁寧に進めていきましょう。身近な問題から出発することで、リアリティのあるプランが生まれます。

身近な課題設定から始める方法

ビジネスプランの出発点は、自分や周囲の人が困っていること、不便に感じていることを見つけることです。大学生活の中で「教科書が高すぎる」「サークルの連絡がバラバラで分かりにくい」「一人暮らしの食事が偏る」といった身近な課題を書き出してみましょう。次に、その課題がどれくらいの人に共通するものか、どの程度深刻かを考えます。友人や先輩にヒアリングし、「自分だけの悩みではない」ことを確認できれば、ビジネスチャンスとして成立する可能性が高まります。課題の大きさと解決の緊急性を評価し、最も取り組む価値のあるテーマを選びましょう。

解決策となる製品・サービスの具体化

課題が明確になったら、それを解決する製品やサービスのアイデアを具体化します。例えば、教科書が高いという課題には「学生間で教科書をシェアするアプリ」、食事が偏る課題には「一人暮らし学生向けの栄養バランス献立配信サービス」といった解決策が考えられます。重要なのは、実現可能な範囲でスタートすることです。最初から完璧を目指さず、最小限の機能(MVP:実用最小限の製品)でテストできる形を目指しましょう。学生が持つスキル(SNS運用、プログラミング、デザインなど)を活かせる解決策であれば、初期コストを抑えながら実現できます。

学生をターゲット顧客にする戦略

学生起業では、まず同じ学生をターゲット顧客に設定するのが効果的です。自分自身が顧客の一人なので、ニーズを深く理解でき、友人やサークル仲間を通じて直接フィードバックを得られます。ターゲット設定では、「どの大学・学年・専攻の学生か」「どんな悩みを持っているか」「いくらなら払えるか」を具体的に絞り込みます。例えば、「首都圏の私立大学に通う、一人暮らしの1〜2年生」といった形です。SNSやゼミ、サークルなど、学生が日常的に使うチャネル(接点)を活用すれば、低コストで効率的にアプローチできます。

小規模から始める収益モデル

学生起業では、大きな売上を狙うより、小さく始めて確実に収益を得る仕組みを作ることが重要です。収益モデル(お金を得る方法)には、商品販売、月額課金(サブスクリプション)、広告収入、仲介手数料などがあります。例えば、教科書シェアアプリなら「取引成立時に100円の手数料」、献立配信サービスなら「月額500円の会員制」といった形です。最初は少額でも、利用者が増えれば収益は積み上がります。また、友人10人に試してもらい、実際にお金を払ってくれるかを検証することで、ビジネスとして成立するかを早期に判断できます。

必要な支援とリソースの洗い出し

ビジネスを実現するために必要な支援(人・お金・知識)とリソース(資源・手段)を具体的にリストアップします。例えば、アプリ開発には「プログラミングができる仲間」「開発資金5万円」「サーバー費用月1000円」といった要素が必要です。学生の場合、大学の起業支援プログラム、インキュベーション施設(起業家支援施設)、学生向けビジネスコンテストの賞金などを活用できます。また、ゼミの教授や先輩起業家にメンターになってもらう、サークルメンバーに協力を依頼するなど、身近なネットワークを最大限活用しましょう。必要なものを明確にすることで、計画的に準備を進められます。

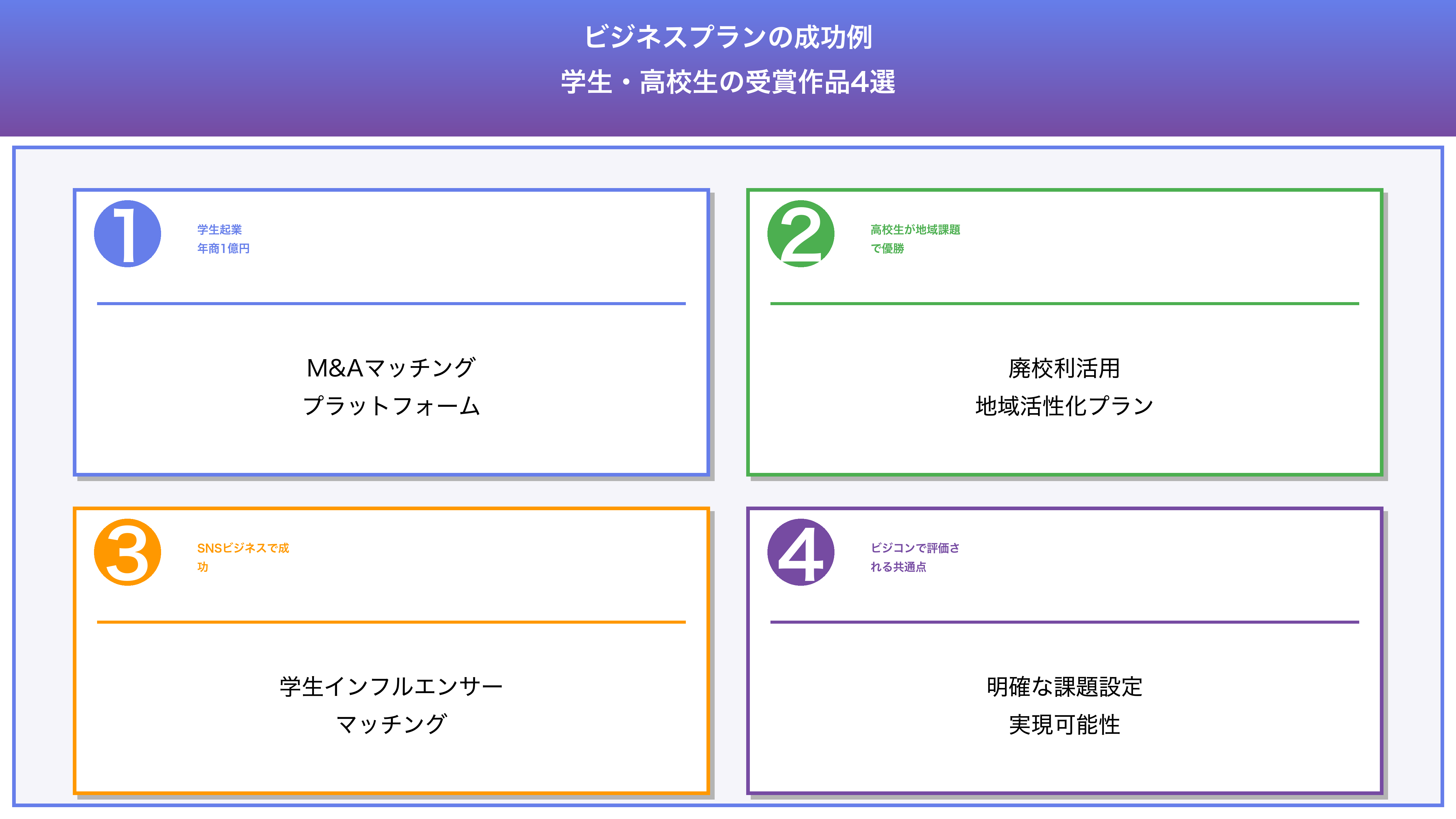

ビジネスプランの成功例|学生・高校生の受賞作品4選

実際に成功した学生・高校生のビジネスプランを知ることで、自分のプラン作成のヒントが得られます。ここでは、年商1億円を達成した学生起業、地域課題で優勝した高校生、SNSビジネスで成功した学生の事例、そしてビジネスコンテストで評価されるプランの共通点を紹介します。これらの事例から、学生ならではの視点や行動力がどのように評価されるのかを学びましょう。身近な課題から出発し、着実に実行した成功例ばかりです。実現可能性と社会的意義を兼ね備えたプランが、審査員や投資家から高く評価されています。

学生起業で年商1億円を達成したプラン例

慶應義塾大学在学中の木村仁さんが創業した株式会社M&Aクラウドは、M&A(企業の合併・買収)のマッチングプラットフォームを提供し、学生起業ながら急成長を遂げました。木村さんは在学中にビジネスプランコンテストで優勝し、その後本格的に事業化。企業同士をオンラインでつなぎ、効率的なM&Aを実現するサービスは、従来の仲介業者に頼らない新しいモデルとして注目を集めました。学生時代から市場調査と人脈形成に力を入れ、卒業後も事業を継続した結果、年商1億円規模へと成長しました。

[出典: Forbes JAPAN]

高校生が地域課題で優勝した事例

高校生ビジネスプラン・グランプリで文部科学大臣賞を受賞した「廃校利活用による地域活性化プラン」は、少子化で使われなくなった校舎を観光拠点やコワーキングスペース(共同作業場)に転用するアイデアです。提案した高校生チームは、地元自治体や住民へのヒアリングを徹底的に行い、実現可能性の高いプランを作成しました。廃校という社会課題に着目し、若者ならではの柔軟な発想で解決策を提示した点が高く評価されました。地域貢献と事業性を両立させたこの事例は、高校生でも本格的なビジネスプランが作れることを証明しています。

[出典: 日本政策金融公庫 高校生ビジネスプラン・グランプリ]

SNSビジネスで成功した学生のプラン

早稲田大学の学生が立ち上げた「Lollypop」は、学生インフルエンサーと企業をマッチングするプラットフォームとして成功しました。創業者は自身がSNS運用で培った経験を活かし、「フォロワー1000人以上の学生」と「学生向けに商品をPRしたい企業」をつなぐ仕組みを構築。初期は友人のインフルエンサーに声をかけ、実績を積み上げることで信頼性を高めました。SNSという身近なツールを活用し、学生ならではのネットワークを最大限に生かしたビジネスモデルとして、複数のビジネスコンテストで受賞しています。学生の強みを活かした好例です。

[出典: PR TIMES]

ビジコンで評価される学生プランの共通点

ビジネスコンテストで高評価を得る学生プランには、いくつかの共通点があります。第一に、課題設定が明確で共感を得やすいこと。自分自身や同世代が実際に困っている問題を取り上げ、その深刻さを具体的なデータや事例で示しています。第二に、解決策が実現可能で、学生のリソース(時間・お金・スキル)の範囲内でスタートできること。第三に、収益モデルが具体的で、小規模でも利益を出せる仕組みが示されていること。そして最後に、社会的な意義や将来の成長性が感じられることです。審査員は「本当に実行できるか」「継続できるか」を重視するため、計画の具体性と実行力が評価のカギとなります。

[出典: キャンパスベンチャーグランプリ受賞者分析]

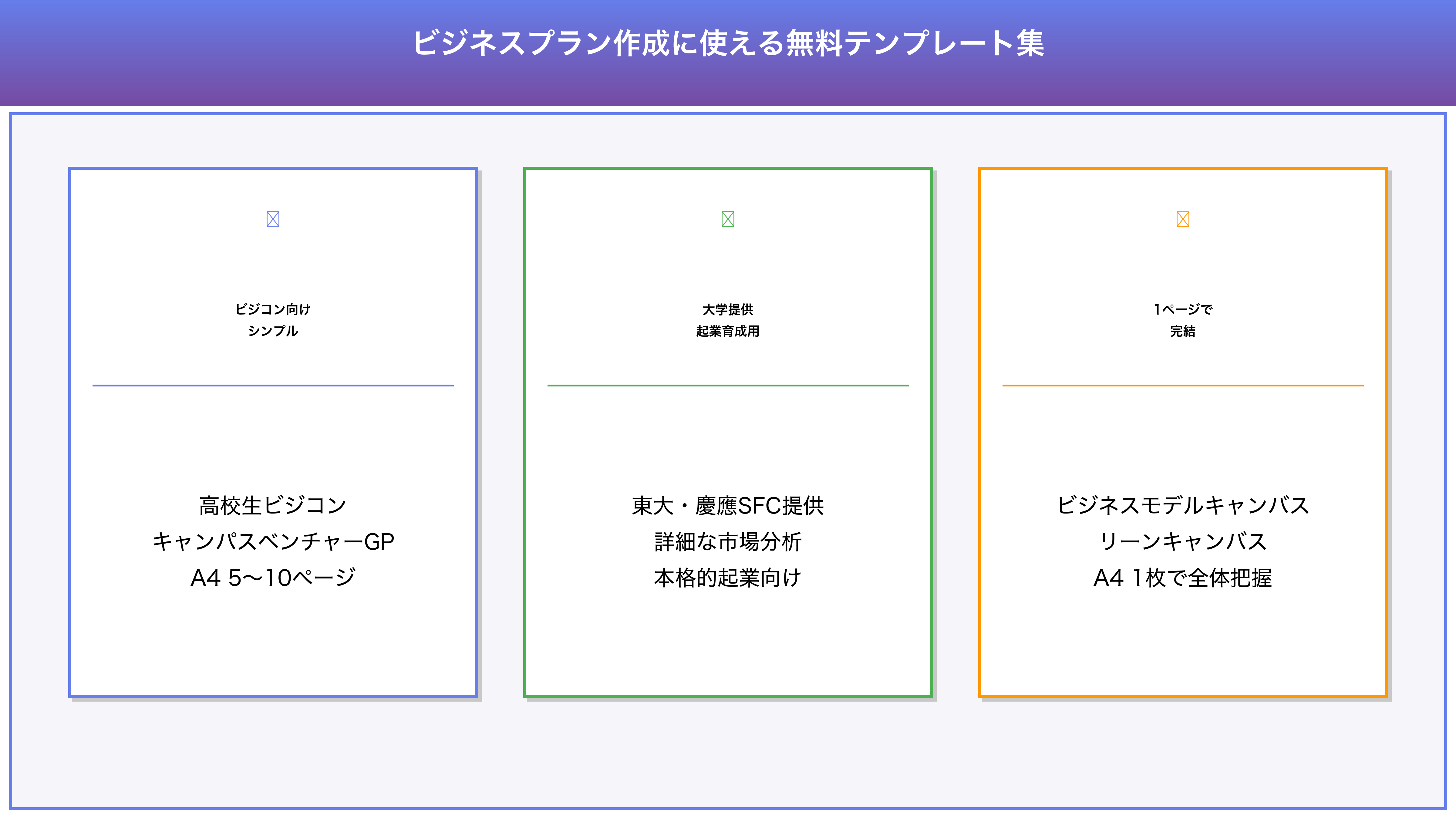

ビジネスプラン作成に使える無料テンプレート集

ビジネスプランを一から作るのは大変ですが、テンプレート(ひな形)を活用すれば効率的に作成できます。ここでは、学生ビジネスコンテスト向けのシンプルなテンプレート、大学が提供する起業家育成用フォーマット、そして1ページで完結する簡単なプラン様式を紹介します。自分の目的やレベルに合ったテンプレートを選び、まずは埋めてみることから始めましょう。テンプレートを使うことで、必要な項目の抜け漏れを防ぎ、効率的に質の高いプランを作成できます。

学生ビジコン向けシンプルテンプレート

多くの学生ビジネスコンテストでは、応募者向けに専用のテンプレートを提供しています。例えば、日本政策金融公庫が主催する「高校生ビジネスプラン・グランプリ」では、課題設定・解決策・収益モデル・実行計画の4項目を記入するシンプルな様式が用意されています。また、キャンパスベンチャーグランプリ(CVG)では、A4用紙5〜10ページ程度でまとめる形式が一般的です。これらのテンプレートは、必要最小限の項目に絞られているため、初めてビジネスプランを書く学生でも迷わず作成できます。各コンテストの公式サイトからダウンロードして活用しましょう。

大学提供の起業家育成用フォーマット

多くの大学では、起業支援プログラムの一環として独自のビジネスプランフォーマットを提供しています。例えば、東京大学アントレプレナーシップセンター(起業家育成センター)や慶應義塾大学SFC研究所などは、学生向けに詳細なテンプレートを用意しており、在学生であれば無料で利用できます。これらのフォーマットは、市場分析や競合調査、財務計画など、より実践的な項目が含まれており、本格的な起業を目指す学生に適しています。自分の大学にキャリアセンターや起業支援窓口がある場合は、まず問い合わせてみることをおすすめします。ゼミの教授に相談するのも有効です。

1ページで完結する簡単プラン様式

「まずは簡単に整理したい」という学生には、1ページで完結するビジネスモデルキャンバス(BMC)やリーンキャンバスが便利です。これらは、顧客セグメント(顧客層)・提供価値・収益の流れなど、事業の要素を9つのブロックに分けて記入するフォーマットで、A4用紙1枚にまとまります。視覚的に全体像を把握しやすく、チームで議論する際にも役立ちます。StrategyzerやCanvanizer(キャンバナイザー)などのウェブサービスでは、オンライン上で無料作成・保存が可能です。まずはこの1ページフォーマットでアイデアを整理し、詳細版へと発展させる流れがおすすめです。

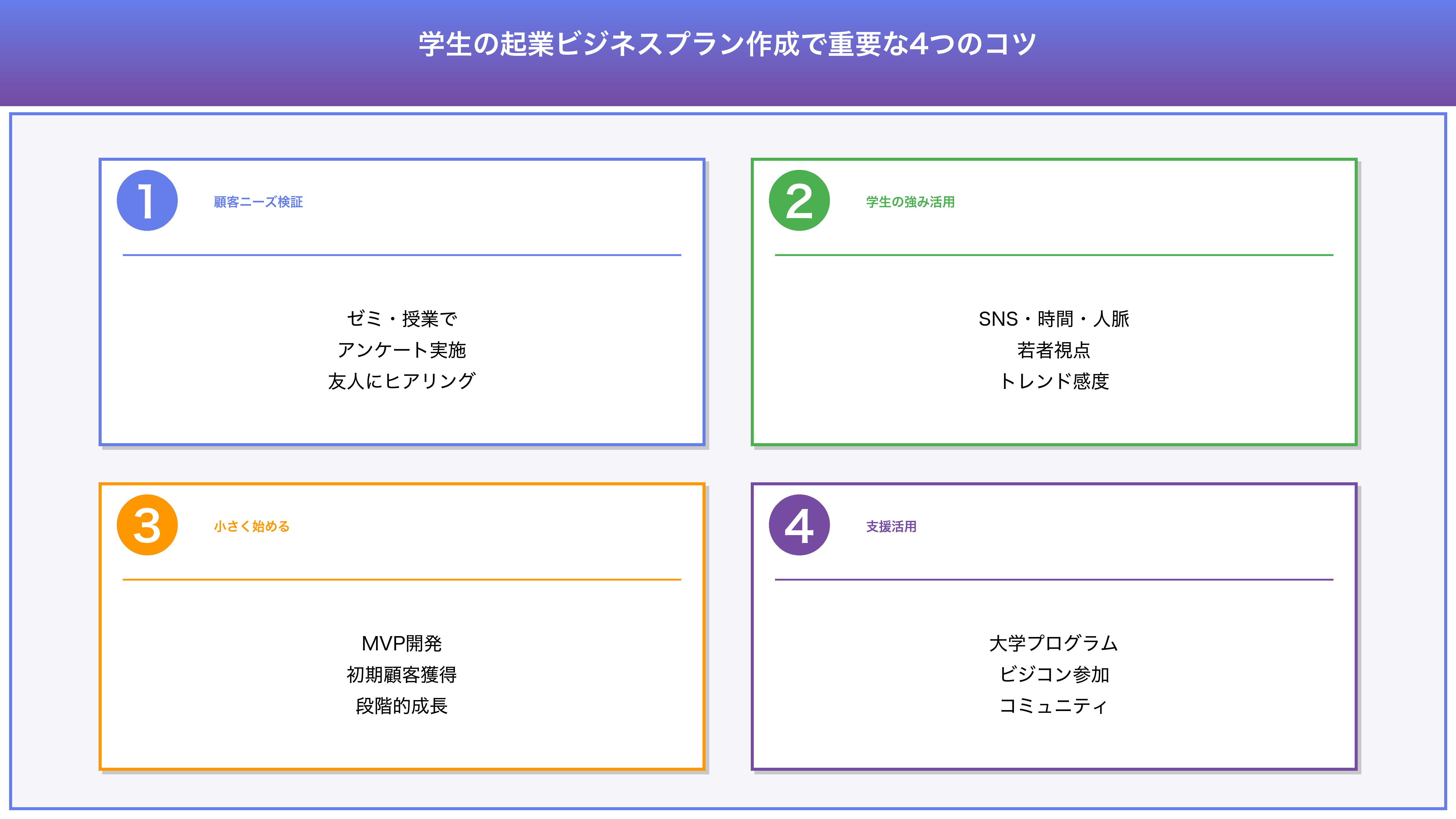

学生の起業ビジネスプラン作成で重要な4つのコツ

ビジネスプランを書く際には、ただ項目を埋めるだけでなく、いくつかの重要なコツを押さえることで説得力が大きく向上します。ここでは、ゼミや授業で使える顧客ニーズの検証法、学生ならではの強みの活かし方、小さく始めて大きく育てる戦略、そして起業支援機関やコミュニティの活用法について解説します。これらを実践することで、実現可能性の高いプランが完成します。成功する学生起業家は、これらのコツを自然に実践しています。

ゼミや授業で使える顧客ニーズ検証法

ビジネスプランで最も重要なのは、「本当にそのニーズがあるのか」を確認することです。学生の場合、ゼミやサークル、授業の仲間を対象に簡易アンケートやインタビューを実施するのが効果的です。例えば、Googleフォームで10問程度の質問を作り、50人に回答してもらうだけでも十分なデータが得られます。質問内容は「この課題に困っていますか?」「いくらなら払えますか?」「どんな機能が欲しいですか?」といった具体的なものにしましょう。集めたデータをグラフ化してプランに盛り込めば、客観的な根拠を示すことができ、審査員や投資家からの信頼度が高まります。

学生の強みを活かした事業アイデア

学生起業では、学生ならではの強み(時間の柔軟性・最新トレンドへの感度・同世代とのつながり)を最大限活かすことが成功の鍵です。例えば、SNS運用が得意ならインフルエンサーマーケティング支援、プログラミングができるなら学生向けアプリ開発、語学力があれば留学生向けサポート事業などが考えられます。また、学生は失敗してもリスクが小さく、チャレンジしやすい環境にあります。「学生だからこそできること」「今しかできないこと」を意識してアイデアを練ることで、独自性のあるビジネスプランが生まれます。

小さく始めて大きく育てる戦略

学生起業では、最初から大規模な事業を目指すのではなく、小さく始めて徐々に拡大する戦略が現実的です。まずは友人10人に試してもらい、フィードバックを得ながら改善を重ねます。この初期段階を「MVP(実用最小限の製品)テスト」と呼びます。例えば、アプリを作る前に手動でサービスを提供してみる、本格的なウェブサイトを作る前にSNSページで販売してみるなど、コストをかけずに検証する方法があります。小さな成功体験を積み重ねることで自信がつき、次のステップへ進む判断材料も得られます。

起業支援機関と学生コミュニティ活用

学生起業を支援する機関やコミュニティは数多く存在し、積極的に活用することで成功確率が高まります。大学のアントレプレナーシップセンター、地域の創業支援施設、日本政策金融公庫の創業支援制度などは、無料相談やメンタリング、資金調達支援を提供しています。また、学生起業家コミュニティ(例:Startup Weekend、WILLFU STARTUP ACADEMYなど)に参加すれば、同じ志を持つ仲間と出会い、情報交換やコラボレーションの機会が得られます。一人で悩まず、これらのリソースを活用することで、ビジネスプランの質が飛躍的に向上します。

よくある質問|学生のビジネスプラン作成Q&A

学生がビジネスプランを作成する際によく抱く疑問や不安について、ここではQ&A形式でお答えします。資金ゼロでも作れるのか、アイデア段階でも応募できるのか、就活と両立できるのかなど、実際の学生起業家の経験をもとに具体的に解説します。これらの疑問を解消することで、安心してビジネスプラン作成に取り組めます。初めての挑戦には不安がつきものですが、多くの学生が同じ疑問を抱いており、それを乗り越えて成功しています。まずは小さな一歩を踏み出すことが重要です。

資金ゼロでもビジネスプランは作れる?

はい、資金ゼロでもビジネスプランは作成できます。プラン作成自体にお金はかからず、無料のテンプレートやオンラインツールを活用すれば十分です。また、事業内容によっては初期費用をほとんどかけずに始められるものもあります。

アイデア段階で応募してもいい?

多くのビジネスコンテストでは、アイデア段階での応募を歓迎しています。完成した事業である必要はなく、実現可能性と独自性があれば評価されます。むしろ、審査員からのフィードバックを受けてプランを改善できる機会と捉えましょう。

就活と起業準備の両立方法

就活と起業準備は、スケジュール管理を工夫すれば両立可能です。例えば、3年生の後期から起業準備を始め、4年生の前期は就活に集中、内定後に本格的に事業化するパターンが一般的です。また、起業経験は就活でも強いアピール材料になるため、相乗効果が期待できます。

まとめ

学生でもビジネスプランは十分に作成できます。身近な課題から始め、5つのステップで具体化し、無料テンプレートを活用すれば、初めてでも実現可能なプランが完成します。成功事例に学び、顧客ニーズを検証し、学生の強みを活かすことで、ビジネスコンテストでの評価や実際の起業成功につながります。起業支援機関やコミュニティも積極的に活用しましょう。まずは一歩踏み出し、あなたのアイデアを形にしてみてください。

コメント