ビジネスコンテストは、あなたのアイデアを形にして社会に届ける最初の一歩となります。優れたビジネスプランには必ず共通する成功要素があり、それらを理解することで受賞への道筋が見えてきます。本記事では、実際の成功事例を分析しながら、アイデア発想法から具体的な事業計画の立案まで、実践的なノウハウを紹介します。22歳の大学生が初めて挑戦する際に直面する疑問や不安を解消し、就職活動でもアピールできる実績づくりをサポートします。あなたの想いを投資家に響く提案へと変える方法を、一緒に学んでいきましょう。

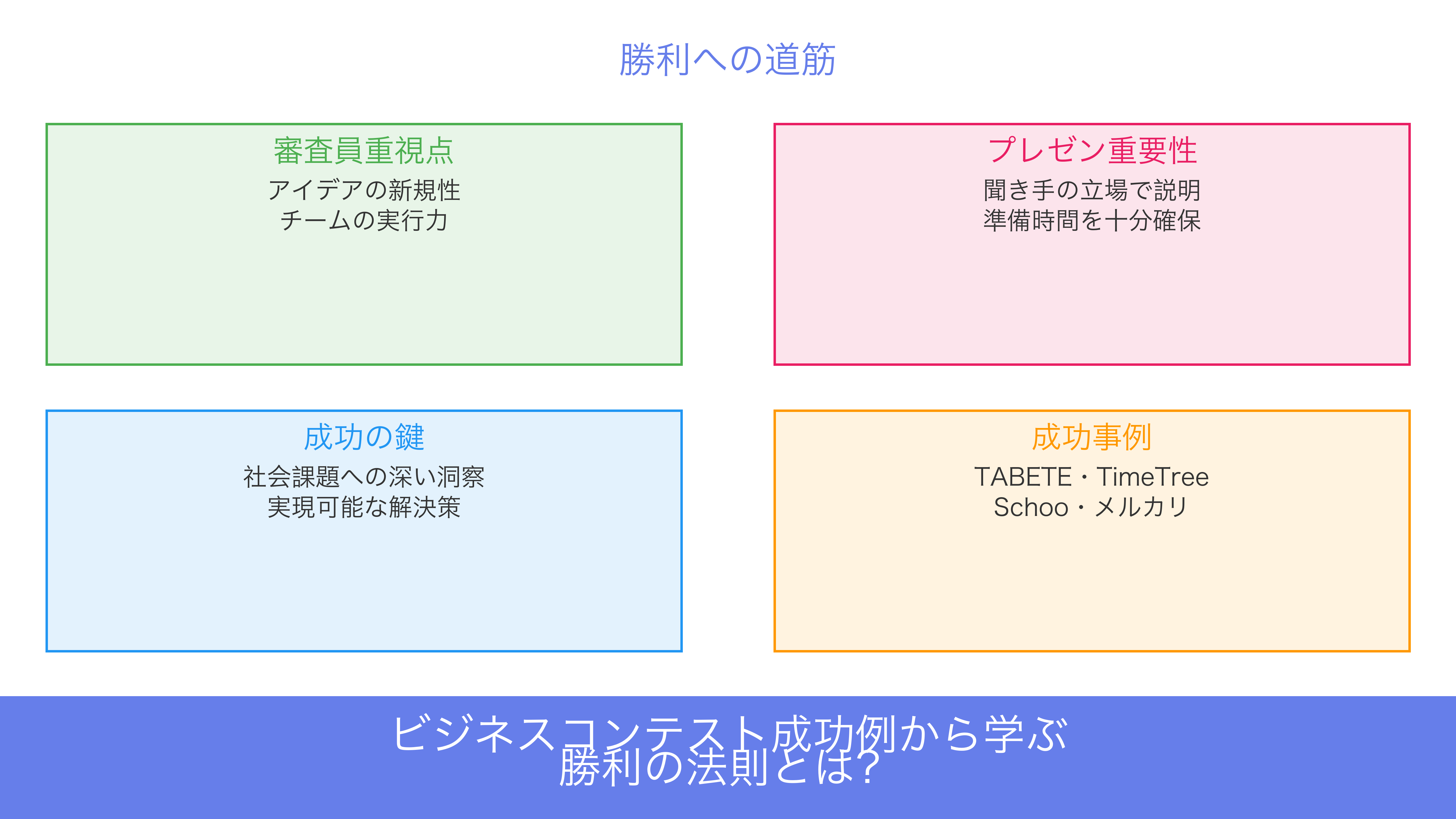

ビジネスコンテスト成功例から学ぶ勝利の法則とは?

ビジネスコンテストで成功を収めた企画には、社会課題への深い洞察と実現可能な解決策という2つの要素が必ず含まれています。例えば、フードロス削減アプリ「TABETE」は、廃棄寸前の食品と消費者をマッチングするアイデアで複数のコンテストで入賞し、実際に事業化されました。成功の鍵は、身近な問題から始めて、データに基づく市場分析と収益モデルの明確化を行うことです。審査員は、アイデアの新規性だけでなく、チームの実行力と継続性も重視します。多くの受賞者が語るのは、プレゼンテーション準備に時間をかけ、聞き手の立場に立った説明を心がけたことです。

ビジネスコンテストで実際に事業化された成功事例

実際に事業化された成功事例として、慶應義塾大学の学生が立ち上げた「TimeTree」があります。このカレンダー共有アプリは、2013年のビジネスコンテストで優勝し、現在は3000万ユーザーを超えるサービスに成長しました。また、早稲田大学発の「Schoo」は、オンライン学習プラットフォームとして、コンテスト受賞後に累計50億円以上の資金調達に成功しています。これらの事例に共通するのは、日常生活の不便さから着想を得て、テクノロジーを活用した解決策を提案した点です。事業化成功のポイントは、コンテスト後も改良を重ね、ユーザーフィードバックを素早く反映させる柔軟性にあります。審査員や投資家からのアドバイスを積極的に取り入れ、ビジネスモデルを進化させ続けることが重要です。

意味ないと言われる理由と参加の真の価値

ビジネスコンテストが「意味ない」と言われる理由は、受賞しても実際の起業に結びつかないケースが多いからです。しかし、参加の真の価値は別のところにあります。まず、ビジネスプランを体系的にまとめる経験は、論理的思考力とプレゼンテーションスキルを飛躍的に向上させます。また、審査員からの専門的なフィードバックは、市場では得られない貴重な学びの機会となります。さらに重要なのは、同じ志を持つ仲間との出会いです。多くの起業家が、コンテストで知り合った仲間と後に共同創業しています。就職活動においても、ビジネスコンテストへの参加経験は、主体性と課題解決能力をアピールする強力な材料となり、企業の採用担当者から高く評価されます。

評価される課題設定と解決アプローチ

審査員に評価される課題設定には、3つの条件があります。第一に、課題の規模と深刻さが数値データで明確に示されていること。例えば「日本の食品ロスは年間612万トン」といった具体的な数字が必要です。第二に、既存の解決策の限界を理解し、なぜ新しいアプローチが必要なのかを論理的に説明できること。第三に、ターゲットユーザーの声を直接収集し、課題の実在性を証明することです。解決アプローチでは、技術的な実現可能性と事業の持続可能性のバランスが重要です。MVPと呼ばれる最小限の製品で検証を行い、段階的な成長戦略を示すことで、審査員の信頼を獲得できます。成功事例の多くは、小さく始めて大きく育てる戦略を採用しています。

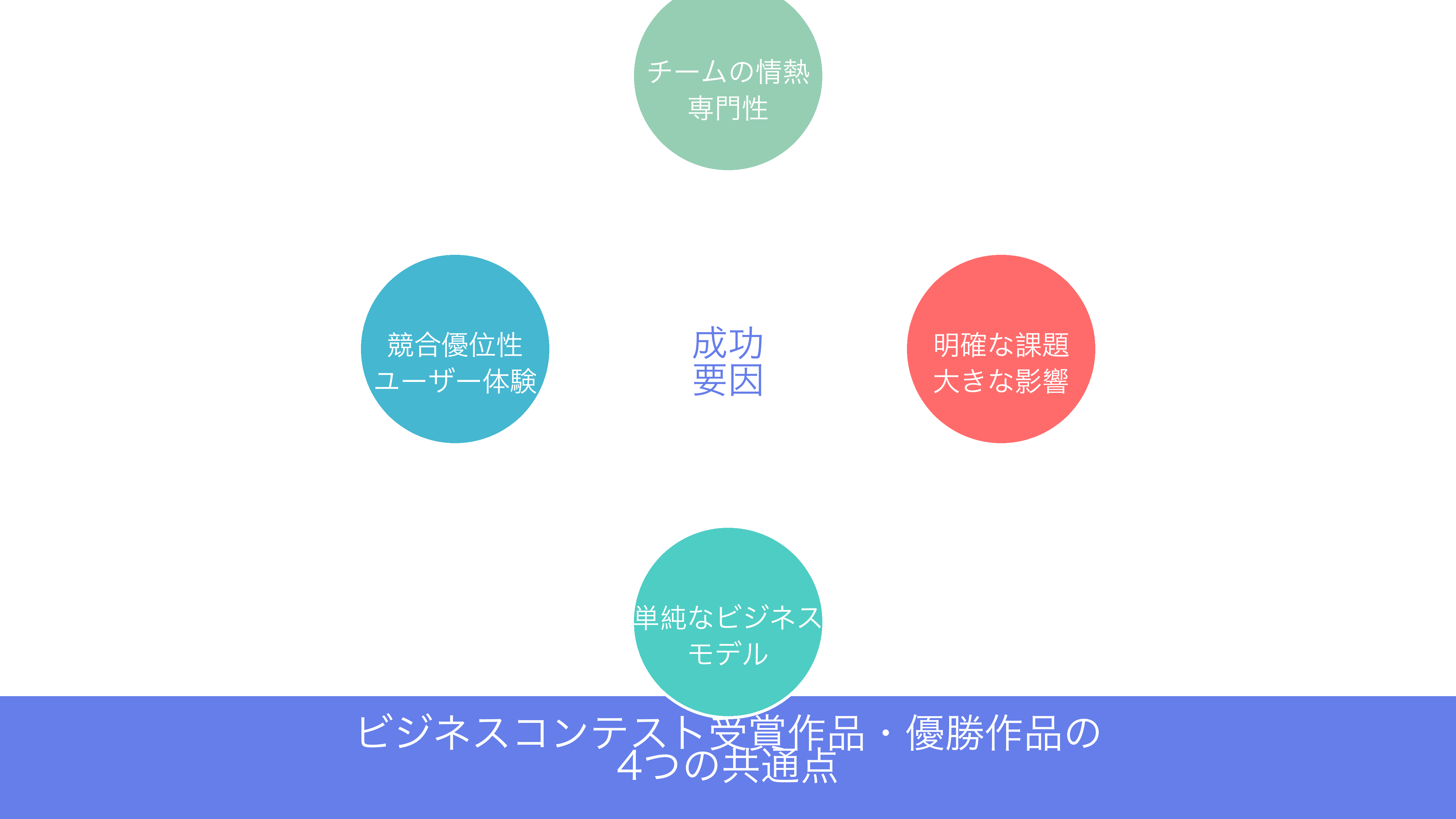

ビジネスコンテスト受賞作品・優勝作品の4つの共通点

受賞作品を分析すると、4つの明確な共通点が浮かび上がります。第一に、解決する課題が明確で、その影響を受ける人の数が多いこと。第二に、ビジネスモデルが単純明快で、収益化への道筋が具体的に示されていること。第三に、競合優位性が技術面だけでなく、ユーザー体験の観点からも説明されていること。第四に、チームメンバーの専門性と熱意が伝わるプレゼンテーションであることです。優勝作品の多くは、プロトタイプやデモンストレーションを用意し、アイデアの実現性を視覚的に証明しています。また、市場調査データや潜在顧客へのヒアリング結果を豊富に盛り込み、提案の説得力を高めています。これらの要素を満たすことで、審査員の共感と信頼を得ることができます。

社会課題を明確に捉えたビジネスプラン

社会課題を明確に捉えたビジネスプランは、SDGsの17の目標と関連付けることで説得力が増します。例えば、高齢者の買い物困難問題を解決する移動販売サービスは、「住み続けられるまちづくり」という目標に貢献します。成功するプランは、課題の背景にある社会構造の変化を深く分析しています。日本の少子高齢化、都市部への人口集中、デジタル格差など、マクロトレンドを踏まえた提案は評価が高くなります。また、課題解決による社会的インパクトを定量的に示すことも重要です。「このサービスにより年間10万人の買い物困難者を支援できる」といった具体的な数値目標を設定し、その算出根拠を明確にします。社会性と事業性のバランスを保ちながら、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められます。

実現可能性を高める事業計画の具体性

実現可能性の高い事業計画には、5つの要素が詳細に記載されています。第一に、初期投資額と運転資金の明確な算出根拠。第二に、売上予測とその前提条件の詳細な説明。第三に、黒字化までのタイムラインと各フェーズでの目標設定。第四に、想定されるリスクとその対策の具体的な記述。第五に、必要な人材やパートナー企業の確保計画です。特に重要なのは、最初の100人の顧客をどう獲得するかという具体的な戦略です。成功事例では、大学のゼミや地域コミュニティなど、身近なところから始める現実的なアプローチが評価されています。また、収支計画は楽観・現実・悲観の3つのシナリオを用意し、最悪の場合でも事業継続できることを示すことが信頼性を高めます。

日本市場から世界展開を見据えた成長戦略

グローバル展開を見据えた成長戦略は、審査員の期待を大きく超える要素となります。まず日本市場で成功モデルを確立し、その後アジア諸国へ展開する段階的アプローチが現実的です。言語や文化の違いを考慮し、現地パートナーとの提携戦略を示すことが重要です。成功事例として、メルカリは日本での成功後、アメリカ市場に進出し、現地のニーズに合わせてサービスを最適化しました。技術的には、多言語対応やグローバル決済システムの導入計画を含めます。また、各国の規制や法律への対応策も検討が必要です。重要なのは、なぜそのサービスが海外でも必要とされるのか、普遍的な価値提供ができるのかを明確に説明することです。世界市場規模のデータを示し、将来的な成長ポテンシャルをアピールすることで、投資家の関心を引きつけることができます。

審査員の評価ポイントと差別化要素

審査員が最も重視するのは、「なぜあなたたちがやるのか」という必然性です。創業者の原体験や専門知識、これまでの実績が、そのビジネスを成功させる根拠となります。技術系のコンテストでは、特許や独自技術の有無が大きな差別化要素となります。一方、ビジネスモデル系では、顧客獲得コストと生涯価値のバランス、スケーラビリティが評価されます。プレゼンテーションでは、データビジュアライゼーションを活用し、複雑な情報を分かりやすく伝える工夫が必要です。また、質疑応答での対応力も重要な評価ポイントです。想定質問を100個以上準備し、チーム全員が答えられるよう練習することが推奨されます。差別化要素として、実証実験の結果や、著名人からの推薦状を用意するチームもあります。

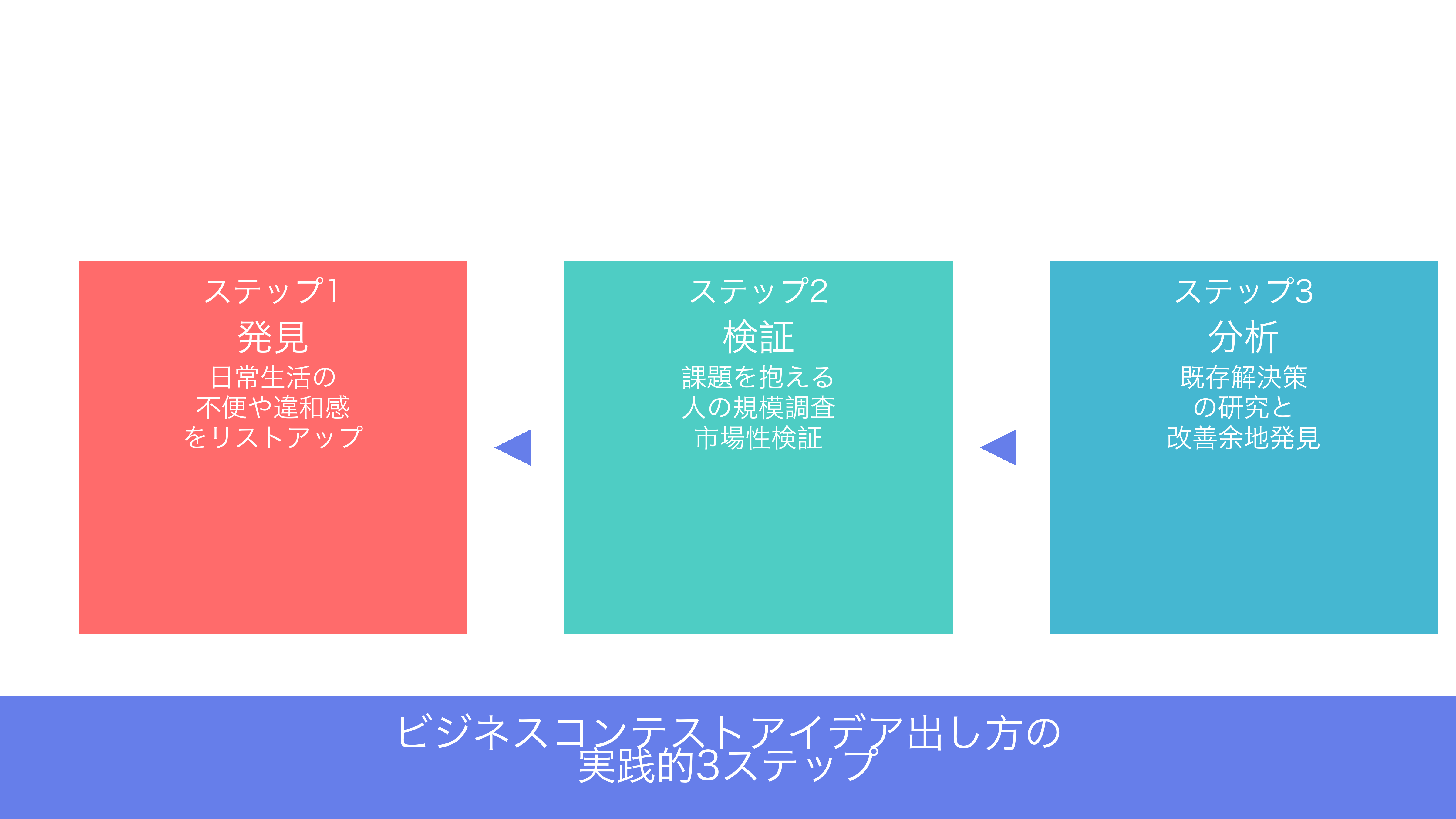

ビジネスコンテストアイデア出し方の実践的3ステップ

アイデア創出には体系的なアプローチが効果的です。第一ステップは、自分の日常生活で感じる不便や違和感をリストアップすることです。通学時、アルバイト先、趣味の活動など、あらゆる場面で「もっとこうだったら」と思うことを記録します。第二ステップは、その課題を抱える人の規模を調査し、市場性を検証することです。SNSやアンケートを活用して、同じ悩みを持つ人の存在を確認します。第三ステップは、既存の解決策を徹底的に研究し、改善余地を見つけることです。競合分析を通じて、まだ満たされていないニーズを発見します。このプロセスを繰り返すことで、実現可能で革新的なアイデアが生まれます。重要なのは、一人で考えずにブレインストーミングを活用し、多様な視点を取り入れることです。

身近な経験から課題を発見する方法

身近な経験から課題を発見するには、「観察日記」をつけることから始めます。1日の行動を時系列で記録し、各場面で感じた感情や思考を書き留めます。特に、イライラした瞬間、時間を無駄にしたと感じた瞬間、お金を払いたくないと思った瞬間に注目します。例えば、「講義の空き時間に勉強場所が見つからない」という経験から、キャンパス内の空き教室検索アプリのアイデアが生まれました。次に、同じ経験をしている人にインタビューを行い、課題の深さと広がりを確認します。5W1Hの観点で質問を構造化し、「なぜその課題が発生するのか」という根本原因を探ります。また、極端なユーザーに着目することも有効です。ヘビーユーザーや、逆にサービスを全く使わない人の意見から、新しい視点が得られることがあります。

ビジネスプランアイデア例からの発想法

既存の成功事例を分析し、そこから新しいアイデアを導き出す手法は効果的です。例えば、Uberの「遊休資産の活用」という概念を、駐車場、会議室、専門スキルなど別の分野に応用できます。また、海外で成功しているサービスを日本市場向けにローカライズする「タイムマシン経営」も有効な戦略です。重要なのは、単純な模倣ではなく、日本特有の文化や規制に合わせた独自の付加価値を加えることです。業界の垣根を越えた「クロスオーバー発想」も推奨されます。例えば、ゲーミフィケーションを教育に取り入れる、AIを伝統産業に導入するなど、異分野の技術や概念を組み合わせます。さらに、逆転の発想で、現在の常識を否定することから革新的なアイデアが生まれることもあります。成功事例を要素分解し、それぞれを別の文脈で再構築する練習を重ねましょう。

コンテスト開催テーマに合わせた企画立案

コンテストの開催テーマに合わせた企画立案では、主催者の意図を正確に理解することが出発点となります。募集要項を熟読し、評価基準や過去の受賞作品の傾向を分析します。SDGs関連のコンテストなら、17の目標から最も自分たちが貢献できる分野を選び、具体的なターゲットに絞り込みます。地方創生がテーマなら、特定の地域の課題を深掘りし、現地でのフィールドワークを実施します。テクノロジー系なら、最新技術をどう社会実装するかという観点で提案をまとめます。重要なのは、テーマに沿いながらも独自性を保つことです。審査員は数多くの似たような提案を見ているため、ユニークな切り口が評価されます。また、テーマの背景にある社会的要請を理解し、時代のニーズに応える提案を心がけることが、高評価につながります。

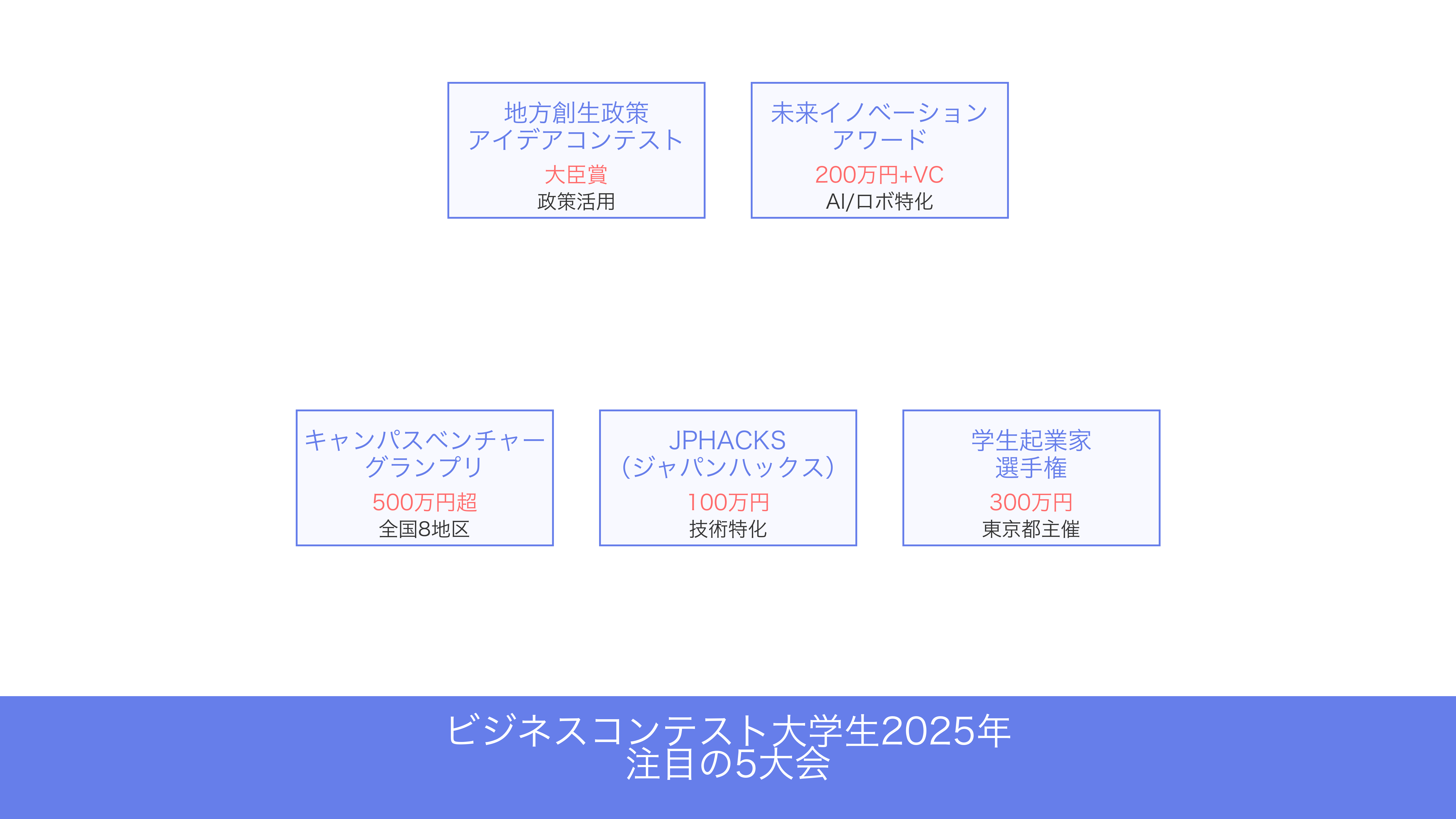

ビジネスコンテスト大学生2025年注目の5大会

2025年の大学生向けビジネスコンテストは、社会課題解決とテクノロジー活用を重視する傾向が強まっています。賞金規模も拡大し、最高賞金1000万円を超えるコンテストも登場しています。オンライン参加が可能になったことで、地方の学生にもチャンスが広がりました。多くのコンテストが、受賞後の事業化支援プログラムを充実させており、メンタリングや資金調達のサポートを提供しています。また、企業とのマッチング機会も増え、優秀なアイデアは即座に事業化への道が開かれます。国際的なコンテストへの登竜門となる国内大会も増加し、世界を視野に入れた挑戦が可能になっています。エントリー時期は大会によって異なりますが、多くが春と秋に集中しているため、年間スケジュールを立てて計画的に参加することが推奨されます。

キャンパスベンチャーグランプリ

日本最大級の学生起業家コンテスト「キャンパスベンチャーグランプリ」は、全国8地区で予選を行い、各地区の代表が全国大会で競います。文部科学大臣賞をはじめ、多数の企業賞が用意されており、賞金総額は500万円を超えます。[出典: キャンパスベンチャーグランプリ](https://www.cvg-nikkan.jp/)

JPHACKS(ジャパンハックス)

技術系学生向けの「JPHACKS」は、日本最大級のハッカソン型コンテストで、48時間でプロダクト開発から事業提案まで行います。Microsoft、Yahoo!JAPANなど大手IT企業がスポンサーとなり、優勝チームには100万円の賞金と製品化支援が提供されます。[出典: JPHACKS](https://jphacks.com/)

学生起業家選手権

東京都主催の「学生起業家選手権」は、起業を目指す学生に特化したコンテストで、優勝者には300万円の起業資金が提供されます。さらに、1年間の無料オフィス利用権や専門家によるメンタリングプログラムも付帯します。[出典: 東京都学生起業家選手権](https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/)

地方創生☆政策アイデアコンテスト

内閣府主催の「地方創生☆政策アイデアコンテスト」は、地域経済分析システム(RESAS)を活用した地域課題解決提案を募集します。大学生以上の部では、最優秀賞に地方創生担当大臣賞が授与され、実際の政策立案に活用される可能性があります。[出典: 地方創生☆政策アイデアコンテスト](https://contest.resas-portal.go.jp/)

未来イノベーションアワード

経済産業省後援の「未来イノベーションアワード」は、AIやロボティクスを活用した社会課題解決を競うコンテストです。優勝チームには賞金200万円に加え、大手ベンチャーキャピタルからの出資機会が提供され、シリコンバレー研修も含まれています。[出典: 未来イノベーションアワード](https://www.meti.go.jp/)

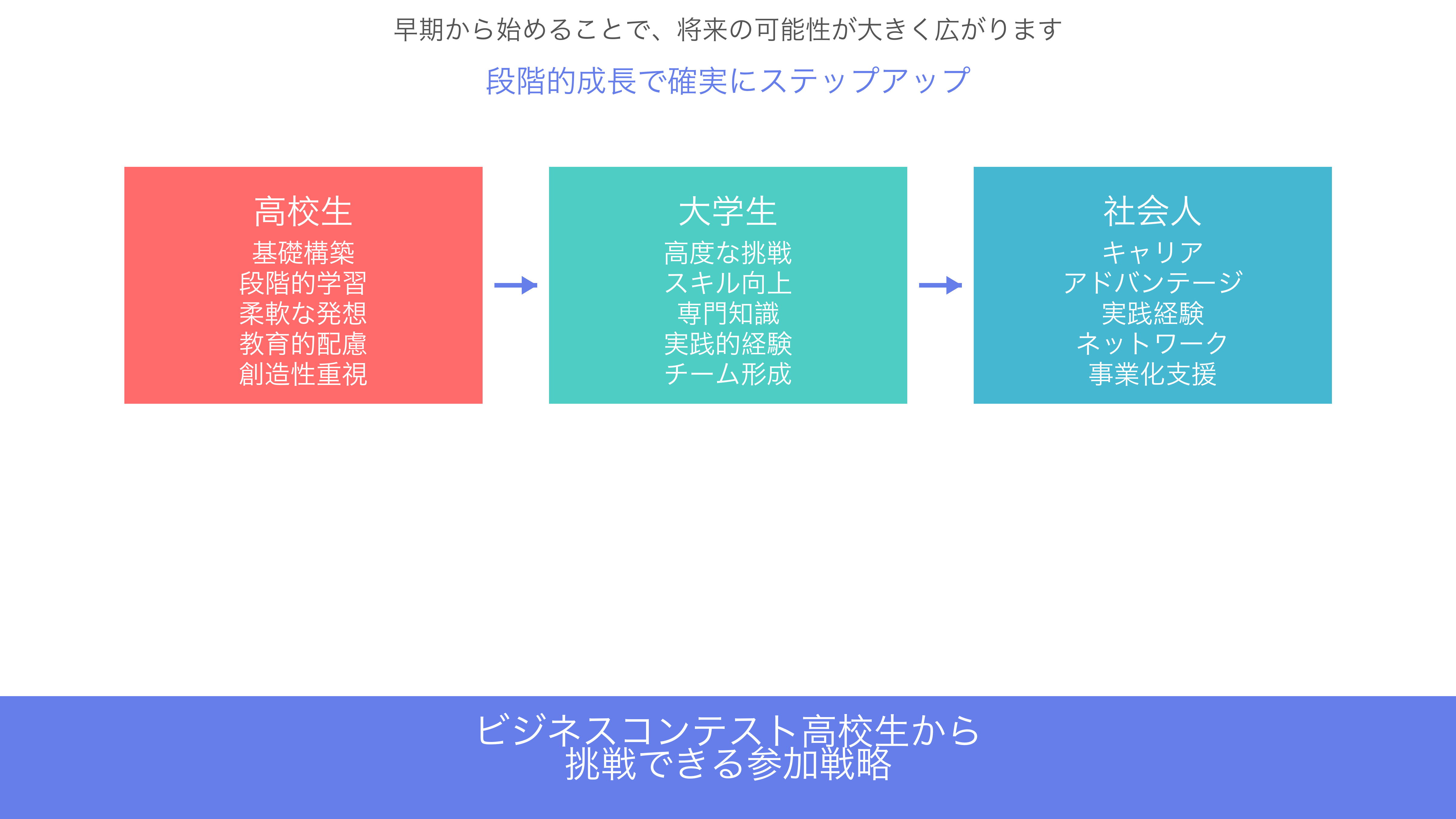

ビジネスコンテスト高校生から挑戦できる参加戦略

高校生からビジネスコンテストに参加することは、大学入試や将来のキャリアにおいて大きなアドバンテージとなります。高校生部門を設けているコンテストも増加し、同世代と競いながら成長できる環境が整っています。早期からビジネス思考を身につけることで、大学でのより高度な挑戦への準備ができます。また、メンターからの指導を受ける機会も多く、普段接することのない起業家や投資家との出会いが、視野を大きく広げます。高校生の強みは、柔軟な発想力と純粋な問題意識です。大人が見過ごしがちな課題に気づき、デジタルネイティブ世代ならではの解決策を提案できます。参加にあたっては、学業との両立を考慮し、チームメンバーの役割分担を明確にすることが重要です。保護者や教師の理解とサポートを得ることも、成功への重要な要素となります。

高校生向けコンテストの特徴と難易度

高校生向けビジネスコンテストは、教育的配慮から段階的な学習機会を提供する設計になっています。事前セミナーやワークショップが充実し、ビジネスプランの基礎から学べる環境が整っています。評価基準も、完成度よりもアイデアの独創性や社会への問題意識を重視する傾向があります。難易度は大学生向けと比べて低く設定されていますが、全国大会レベルでは非常に高いレベルの競争となります。特に、中高一貫校や商業高校からの参加者は、体系的な指導を受けているため、完成度の高い提案をしてきます。成功のポイントは、高校生ならではの視点を活かすことです。学校生活での不便さ、受験勉強の効率化、部活動の課題など、当事者だからこそ見える問題を深掘りすることが評価につながります。プレゼンテーション力も重要で、緊張せずに自分の言葉で語ることが求められます。

大学生レベルへのステップアップ方法

高校生から大学生レベルのコンテストへステップアップするには、段階的なスキル習得が必要です。まず、ビジネスの基礎知識として、マーケティング、ファイナンス、経営戦略の入門書を読み、専門用語に慣れることから始めます。オンライン講座やMOOCsを活用し、大学レベルの講義を受講することも有効です。実践面では、地域の起業家コミュニティに参加し、実際のビジネスの現場を体験することが重要です。インターンシップやアルバイトを通じて、組織運営の実態を学ぶことも推奨されます。プログラミングやデザインなどの実務スキルを身につけることで、プロトタイプ作成能力が向上します。また、英語力を磨くことで、海外の事例研究や国際的なコンテストへの参加が可能になります。メンターを見つけ、定期的にフィードバックを受けることで、着実な成長を実現できます。

年代を超えた成功体験の積み方

年代を超えて成功体験を積むには、多様なコンテストへの継続的な参加と、各経験からの学習が重要です。小規模な校内コンテストから始め、地域、全国、国際レベルへと段階的に挑戦の幅を広げていきます。各コンテストでの反省点を次回に活かし、PDCAサイクルを回すことで着実に実力が向上します。異なるテーマのコンテストに参加することで、幅広い知識と柔軟な発想力が身につきます。また、過去の参加者とのネットワークを維持し、アドバイスや協力を得ることも成功への近道です。受賞歴だけでなく、挑戦過程での学びを記録し、ポートフォリオとして整理することが重要です。失敗経験も貴重な財産となり、それをどう乗り越えたかというストーリーが、就職活動や起業時の強みとなります。継続的な挑戦により、レジリエンスとリーダーシップが自然に身につきます。

よくある質問:ビジネスコンテスト成功への疑問解決

チーム参加と個人参加どちらが有利?

チーム参加の方が一般的に有利です。多様なスキルセットを持つメンバーが集まることで、アイデアの質が向上し、作業分担により完成度も高まります。ただし、チーム内の意見調整に時間がかかるデメリットもあるため、リーダーシップとコミュニケーション能力が重要となります。

プラン実行に必要な資金調達方法は?

初期段階では、クラウドファンディング、ビジネスコンテストの賞金、大学の起業支援プログラムが主な資金源となります。事業が軌道に乗れば、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの調達も可能です。また、日本政策金融公庫の創業融資も選択肢の一つです。

入賞後の事業化サポートの実態は?

多くのコンテストが、入賞者向けのアクセラレータープログラムを提供しています。具体的には、オフィススペースの無償提供、専門家によるメンタリング、投資家とのマッチング機会などがあります。ただし、サポート期間は通常3〜6か月と限定的なため、その間に自走できる体制を整える必要があります。

まとめ

ビジネスコンテストは、アイデアを形にして社会に価値を提供する第一歩となる貴重な機会です。成功の鍵は、身近な課題から出発し、データに基づく分析と実現可能な解決策を提示することにあります。2025年は多様なコンテストが開催され、学生にとってチャンスが広がる年となるでしょう。高校生から大学生まで、各段階で挑戦を重ねることで、起業家精神と実践的なスキルが身につきます。参加を通じて得られるのは、賞金や実績だけでなく、仲間との出会いや成長の機会です。失敗を恐れず挑戦することで、必ず新しい発見があります。あなたの想いを形にし、社会を変える一歩を踏み出してみませんか。

コメント