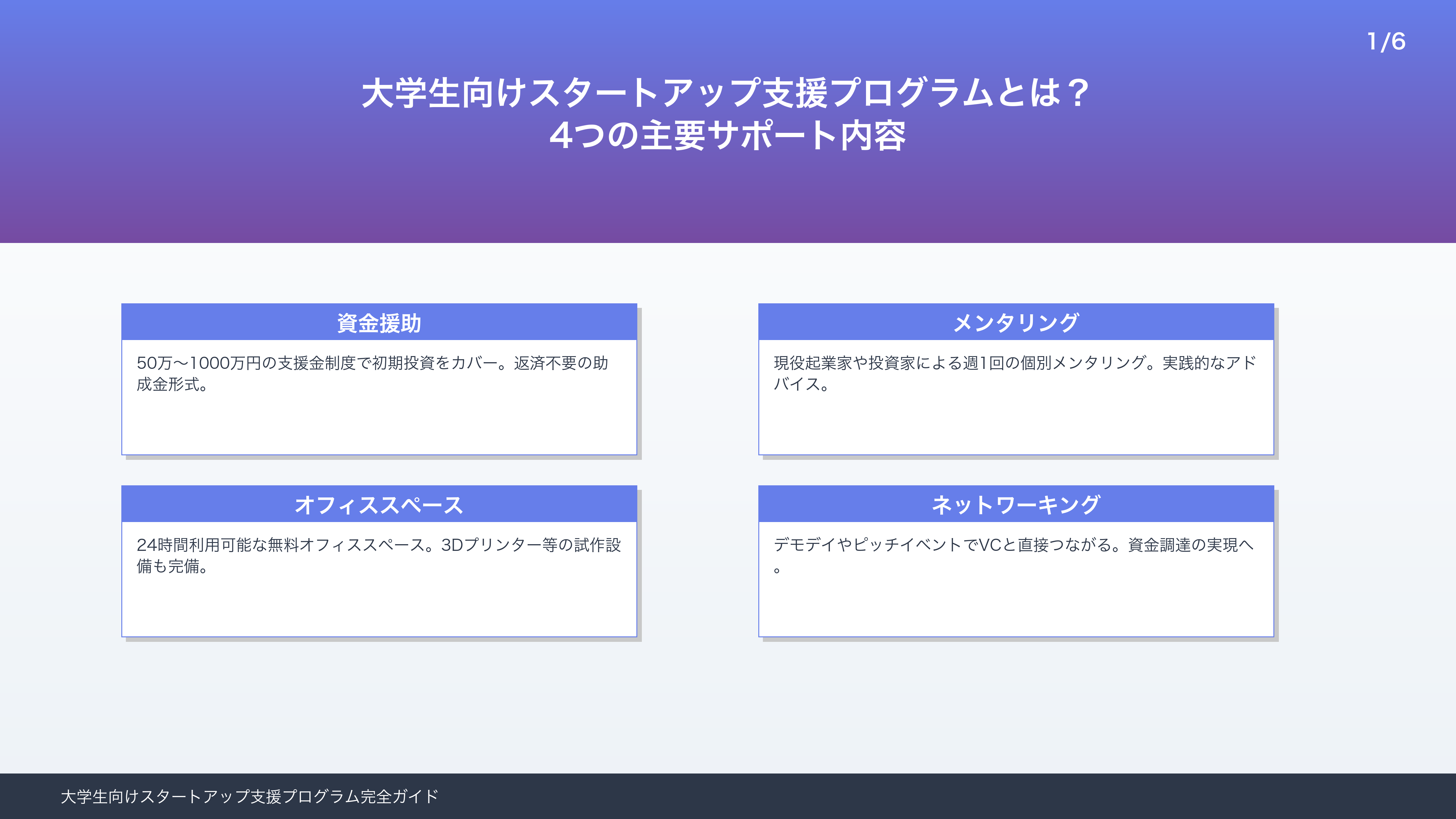

大学生向けスタートアップ支援プログラムとは?4つの主要サポート内容

大学生向けスタートアップ支援プログラムは、学生の起業アイデアを事業化に導くための包括的な支援制度です。多くの大学では、資金援助、メンタリング、オフィススペース提供、ネットワーキング機会の4つを主要サポートとして提供しています。これらの支援を組み合わせることで、経験の浅い学生でも実践的なビジネススキルを身につけながら、リスクを抑えて起業に挑戦できる環境が整っています。プログラムによって支援内容や規模は異なりますが、大学という安全な環境で失敗を恐れずチャレンジできることが最大の特徴です。

資金援助|50万〜1000万円の支援金制度

スタートアップ支援プログラムの資金援助は、プロトタイプ開発や初期マーケティング費用として50万円から1000万円の幅で提供されます。多くのプログラムでは返済不要の助成金形式を採用しており、学生にとって経済的リスクを最小限に抑えながら事業開発に専念できる環境を提供しています。資金の使途については、製品開発費、市場調査費、特許出願費用など幅広く認められることが多く、事業の成長段階に応じて追加投資を受けられる機会も用意されています。ただし、支援金を受けるためには厳格な審査プロセスを通過する必要があり、ビジネスプランの実現可能性や社会的インパクトが重視される傾向にあります。

メンタリング|現役起業家による実践的指導

メンタリング制度では、現役起業家や投資家、大手企業の経営者などが学生起業家に対して定期的な個別指導を行います。週1回から月2回程度の頻度で実施されることが多く、ビジネスモデルの改善、マーケティング戦略の立案、資金調達の準備など、実践的なアドバイスを受けることができます。メンターとの対話を通じて、教科書では学べない生きた経営ノウハウや業界特有の知識を習得できることが大きな魅力です。また、メンターが持つ人脈を活用して、顧客開拓や協業パートナー探しにつながることも少なくありません。長期的な関係構築により、プログラム終了後も継続的な支援を受けられるケースもあります。

オフィススペース|無料で使える作業環境

多くの大学では、起業を志す学生向けに専用のオフィススペースやコワーキングスペースを無料で提供しています。24時間利用可能な施設も多く、授業の合間や深夜でも自由に作業できる環境が整っています。デスクやチェア、高速インターネット回線はもちろん、3Dプリンターやレーザーカッターなどの試作機器を備えた施設もあり、アイデアを形にするための設備が充実しています。同じ志を持つ仲間が集まる場所であるため、自然とコラボレーションが生まれやすく、相互に刺激を受けながら成長できる環境となっています。会議室やプレゼンテーションルームも併設されており、投資家向けピッチの練習にも活用できます。

ネットワーキング|投資家や先輩起業家との繋がり

スタートアップ支援プログラムが提供するネットワーキング機会は、学生起業家にとって貴重な財産となります。定期的に開催されるデモデイやピッチイベントでは、ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家に直接事業をプレゼンテーションする機会が得られます。また、プログラムの卒業生である先輩起業家との交流会も頻繁に開催され、実体験に基づくアドバイスや失敗談を聞くことができます。これらのネットワークは単なる人脈形成にとどまらず、実際の資金調達や業務提携、人材採用につながることも多く、事業成長の重要な推進力となっています。

大学発スタートアップ支援プログラム比較|東大・早稲田・慶應・一橋の特徴

日本の主要大学では、それぞれ独自の特色を持つスタートアップ支援プログラムを展開しています。東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、一橋大学の4校は特に充実した支援体制を整えており、多くの成功事例を輩出しています。各大学のプログラムは、支援金額の規模、対象分野、参加条件などで差別化されており、自分のビジネスアイデアや成長段階に合わせて最適なプログラムを選択することが重要です。他大学の学生でも参加可能なプログラムもあるため、所属大学にとらわれず幅広い選択肢から検討することをお勧めします。

東大スタートアップ支援|FoundXの最大1000万円支援

東京大学のFoundXは、本郷キャンパス内に拠点を置く起業支援プログラムで、最大1000万円相当の支援を提供しています【要確認】。プログラムは3つのフェーズに分かれており、アイデア段階から事業化まで段階的にサポートする体制が整っています。特徴的なのは、現金での資金提供だけでなく、AWS等のクラウドサービスクレジット、法務・会計サービスの無償提供など、実質的な支援価値が高い点です。参加者は週次でプログレスレポートを提出し、専属メンターからフィードバックを受ける仕組みになっています。東大生以外でも、チームメンバーに東大関係者が含まれていれば応募可能で、技術系スタートアップに特に強みを持っています。

早稲田大学WASEDA-EDGE|全国の学生が参加可能

早稲田大学のWASEDA-EDGEプログラムは、文部科学省のEDGE-NEXTプログラムの一環として実施され、全国の大学生・大学院生が参加可能な開かれた支援制度です。年間を通じて複数のコースが開講されており、アントレプレナーシップ教育から実践的なビジネス開発まで幅広くカバーしています。特に注目すべきは、シリコンバレー研修やアジア各国でのビジネスプランコンテストへの派遣プログラムで、グローバルな視点でビジネスを展開する機会が豊富に用意されています。参加費は基本的に無料で、優秀なチームには最大100万円の活動資金が提供されます【要確認】。産学連携にも積極的で、大手企業との共同プロジェクトに参加するチャンスもあります。

慶應義塾大学KEIO VENTURE CAPITAL|500万円規模の投資

慶應義塾大学が設立したKEIO VENTURE CAPITALは、学生起業家に対して500万円規模のシード投資を実行する本格的なベンチャーキャピタルです【要確認】。単なる資金提供にとどまらず、経営戦略の立案、人材採用、次回資金調達の支援まで、包括的なハンズオン支援を提供しています。投資対象は慶應義塾の学生・卒業生が関わるスタートアップで、特にIT、バイオテクノロジー、社会課題解決型ビジネスに注力しています。投資決定プロセスは通常のVCと同様に厳格で、デューデリジェンスを経て投資委員会で最終決定されます。投資後も定期的な経営会議を通じて、事業成長を継続的にサポートする体制が整っています。

一橋大学スタートアップ支援室|100万円の起業支援金

一橋大学スタートアップ支援室は、社会科学系の強みを活かしたビジネスモデル構築支援を特徴としています。起業支援金として最大100万円を提供し、特に社会起業やソーシャルビジネスの領域で優れた提案に対して重点的に支援を行っています【要確認】。プログラムでは、財務会計、マーケティング、組織論など、経営に必要な知識を体系的に学べるカリキュラムが用意されており、実践と理論の両面から起業家を育成します。国立キャンパス内にインキュベーション施設を設置し、24時間利用可能な環境で事業開発に集中できます。また、一橋大学OBOGネットワークを活用した経営者メンタリング制度も充実しており、実業界で活躍する先輩からの助言を受けられます。

起業支援プログラムの参加条件と選考プロセス|応募前の確認ポイント

スタートアップ支援プログラムへの参加を検討する際は、各プログラムの参加条件と選考プロセスを事前に把握することが重要です。多くのプログラムでは学年や所属大学による制限があり、チーム構成についても細かな要件が設定されています。選考は通常、書類審査、プレゼンテーション、面接の3段階で実施され、それぞれの段階で異なる評価ポイントがあります。応募準備には最低でも1〜2ヶ月の期間を見込む必要があり、ビジネスプランの作成だけでなく、プロトタイプの開発や市場調査も並行して進めることが求められます。

学年・所属大学の制限|他大学生も応募可能なプログラム

プログラムによって参加資格は大きく異なり、学部1年生から参加可能なものから、大学院生限定のものまで様々です。多くの大学では自校の学生を優先しますが、WASEDA-EDGEのように全国の学生に門戸を開いているプログラムも増えています。また、チームメンバーの一部が対象大学の所属であれば応募可能とするケースも多く、他大学の学生同士でチームを組むことも可能です。休学中の学生や、卒業後一定期間内の卒業生も対象に含めるプログラムもあるため、自分の状況に合わせて応募可能なプログラムを探すことが大切です。年齢制限を設けているプログラムは少なく、社会人経験者の参加も歓迎される傾向にあります。

チーム構成の要件|個人応募とチーム応募の違い

スタートアップ支援プログラムでは、個人応募とチーム応募の両方を受け付けているケースが一般的ですが、チーム応募の方が選考で有利になる傾向があります。理想的なチーム構成は3〜5名程度で、技術開発、ビジネス開発、デザインなど異なるスキルを持つメンバーで構成されることが推奨されます。個人応募の場合でも、プログラム開始後にチームビルディングの機会が提供されることが多く、共同創業者を見つけることができます。重要なのは、メンバー間でビジョンを共有し、役割分担を明確にすることで、これは選考でも重視されるポイントです。株式配分やIP(知的財産)の帰属についても事前に合意しておくことが、後のトラブルを防ぐために重要です。

選考フロー|書類審査からプレゼンテーションまで

選考プロセスは通常3段階で構成され、まず書類審査でビジネスプランの実現可能性と独創性が評価されます。書類審査を通過すると、5〜10分程度のピッチプレゼンテーションが求められ、審査員からの質疑応答に対応する必要があります。最終選考では30分〜1時間の面接が実施され、チームの熱意や実行力、成長可能性が総合的に判断されます。各段階で重視されるポイントは異なり、書類では論理性と市場分析、プレゼンでは伝達力とビジョン、面接では人物評価と柔軟性が問われます。選考期間は通常1〜2ヶ月程度で、各段階の結果は2週間以内に通知されることが一般的です。不合格の場合でもフィードバックを提供するプログラムもあり、次回応募への改善点を知ることができます。

必要書類と準備期間|ビジネスプラン作成のポイント

応募に必要な書類は、エントリーシート、ビジネスプラン、財務計画書、チームメンバーの経歴書が基本セットとなります。ビジネスプランは10〜20ページ程度にまとめることが求められ、問題定義、解決策、市場規模、競合分析、収益モデル、成長戦略を明確に記載する必要があります。準備期間は最低でも1ヶ月、理想的には2〜3ヶ月を確保し、市場調査やプロトタイプ開発と並行して書類を作成することが推奨されます。特に重要なのは、独自の強みと差別化要因を明確にすることで、なぜ自分たちのチームがこの事業を成功させられるのかを説得力を持って示す必要があります。過去の採択事例を研究し、審査員が重視するポイントを把握することも有効な準備方法です。

大学発スタートアップ成功例|メルカリ・Gunosyから学ぶ活用法

日本を代表するユニコーン企業の多くは、大学時代の起業からスタートしています。メルカリやGunosyといった成功企業は、大学の支援プログラムを効果的に活用し、アイデア段階から事業化まで着実にステップアップしてきました。これらの成功事例から学べるのは、単に資金を得るだけでなく、メンタリングやネットワーキングを最大限活用することの重要性です。また、大学という環境を活かして優秀な人材を集め、失敗を恐れずに挑戦し続ける姿勢も共通しています。最新の成功事例も含めて、大学発スタートアップの成功パターンを分析することで、自身の起業戦略に活かせる知見を得ることができます。

メルカリ創業者が活用した早稲田の起業支援

メルカリの創業者山田進太郎氏は、早稲田大学在学中に起業の基礎を学び、その後の成功につながる重要な経験を積んでいます【要確認】。早稲田大学のインキュベーション施設を活用し、初期のビジネスアイデアを形にする過程で、大学のメンター陣から貴重なアドバイスを受けていました。特に、グローバル展開を前提としたビジネスモデル構築において、早稲田の国際的なネットワークが大きな助けとなりました。学生時代に複数の事業立ち上げを経験し、失敗から学ぶことの重要性を体得したことが、後のメルカリ成功の土台となっています。早稲田の起業家コミュニティで築いた人脈は、資金調達や人材採用の際にも活かされ、スタートアップエコシステムの重要性を示す好例となっています。

Gunosy創業チームと東大の産学連携

Gunosyは東京大学大学院の研究室から生まれたスタートアップで、大学の研究成果を事業化した成功例として知られています。創業チームは東大の産学連携本部から技術移転支援を受け、特許出願や知的財産管理について専門的なサポートを得ていました【要確認】。大学の研究室で開発した情報推薦アルゴリズムを核に、ニュースキュレーションサービスとして事業化に成功しました。東大のインキュベーション施設を拠点として活動し、大学のブランド力を活かした人材採用や資金調達を実現しています。産学連携プログラムを通じて、研究開発と事業開発を両立させる手法を学び、技術系スタートアップとしての成長基盤を確立しました。現在も東大との共同研究を継続しており、アカデミアとビジネスの橋渡し役として重要な役割を果たしています。

最新の資金調達成功事例|2024-2025年の注目企業

2024年から2025年にかけて、大学発スタートアップの資金調達が活発化しており、複数の企業が大型調達に成功しています。東大発のAI創薬ベンチャーは50億円の調達を実現し、慶應発のフィンテック企業は20億円のシリーズB調達を完了しました【要確認】。これらの企業に共通するのは、大学時代から継続的に支援プログラムを活用し、段階的に事業を成長させてきた点です。初期段階では大学の支援金でプロトタイプを開発し、その後エンジェル投資家からシード資金を調達、さらにVCからの本格的な投資につなげるという成長パターンが確立されています。特に注目されているのは、ディープテック分野での大学発ベンチャーで、長期的な研究開発を支える大学の環境が競争優位性となっています。

スタートアップ支援プログラム活用のための5つの準備ステップ

スタートアップ支援プログラムを最大限活用するためには、応募前から計画的な準備を進めることが不可欠です。成功する学生起業家の多くは、プログラム参加の半年以上前から準備を開始し、ビジネスアイデアの検証、チーム編成、プロトタイプ開発などを着実に進めています。これらの準備は単にプログラムの選考を通過するためだけでなく、実際に事業を成功させるための基盤づくりとして重要な意味を持ちます。以下の5つのステップを順番に実行することで、プログラム参加後の成長スピードを大幅に向上させることができます。各ステップは相互に関連しており、並行して進めることでシナジー効果を生み出すことも可能です。

ビジネスプランの骨子作成

ビジネスプランの骨子作成は、解決したい課題の明確化から始めることが重要です。まず、ターゲット顧客が抱える具体的な問題を特定し、その問題がなぜ既存のソリューションで解決されていないのかを分析します。次に、自分たちが提供する解決策の独自性と実現可能性を検証し、想定される市場規模を調査します。収益モデルについては、単価設定、販売チャネル、コスト構造を具体的に設計し、3年間の財務シミュレーションを作成することが推奨されます。競合分析では、直接競合だけでなく代替サービスも含めて比較し、自社の競争優位性を明確にします。この段階では完璧を求めず、仮説ベースでも構わないので、全体像を描くことを優先し、プログラム参加後に精緻化していく姿勢が大切です。

チームメンバーの募集と役割分担

優秀なチームメンバーの募集は、学内のビジネスサークルや起業イベント、ハッカソンなどで積極的にネットワーキングすることから始まります。理想的なチーム構成は、技術、ビジネス、デザインの各分野に強みを持つメンバーで構成することですが、最初から完璧なチームを作る必要はありません。重要なのは、共通のビジョンを持ち、互いの強みを活かし合える関係性を構築することです。役割分担では、CEO、CTO、CMOなどの肩書きにこだわるよりも、実際のタスクベースで責任範囲を明確にすることが大切です。定期的なミーティングを設定し、進捗共有とフィードバックの仕組みを作ることで、チームの一体感を醸成します。株式配分や意思決定プロセスについても早期に合意しておくことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

説明会・イベントへの参加スケジュール

各大学の支援プログラムは、年間を通じて説明会やワークショップ、ピッチイベントを開催しています。これらのイベントは情報収集だけでなく、メンターや他の起業家との出会いの場としても重要です。まず、興味のあるプログラムの年間スケジュールを確認し、優先順位をつけて参加計画を立てます。説明会では、プログラムの詳細だけでなく、過去の参加者の体験談や選考のポイントを聞くことができます。ピッチイベントでは、実際にプレゼンテーションを行うことで、自分のアイデアへのフィードバックを得られます。オンラインイベントも増えているため、地理的制約を超えて参加できる機会も活用しましょう。イベント参加後は、名刺交換した人とのフォローアップを忘れずに行い、継続的な関係構築を心がけることが大切です。

メンターとのネットワーク構築方法

メンターとの良好な関係構築は、スタートアップの成功に直結する重要な要素です。まず、自分のビジネス分野で実績のある起業家や専門家をリストアップし、LinkedInやTwitterなどのSNSでフォローすることから始めます。大学主催のメンタリングイベントやオフィスアワーを活用し、直接対話の機会を作ることが重要です。メンターにアプローチする際は、具体的な質問や相談事項を準備し、相手の時間を無駄にしない配慮が必要です。一度の面談で関係を築こうとせず、定期的な報告や相談を通じて信頼関係を深めていくことが大切です。メンターから受けたアドバイスは必ず実行に移し、その結果を報告することで、継続的な支援を受けやすくなります。複数のメンターを持つことで、多角的な視点からアドバイスを得ることも推奨されます。

プロトタイプ開発と検証の進め方

プロトタイプ開発は、最小限の機能で顧客価値を検証するMVP(Minimum Viable Product)アプローチから始めることが効果的です。まず、コア機能に絞った簡易版を2〜4週間で開発し、想定顧客に実際に使ってもらいフィードバックを収集します。開発には、ノーコード・ローコードツールを活用することで、技術的なハードルを下げることができます。顧客インタビューでは、単に「良い」「悪い」ではなく、具体的な利用シーンや改善要望を聞き出すことが重要です。得られたフィードバックを基に、優先順位をつけて機能改善を行い、再度検証するサイクルを繰り返します。定量的な指標(利用率、継続率、支払い意欲など)を設定し、仮説検証の結果を数値で評価することも大切です。この検証プロセスを通じて、プログラム応募時により説得力のあるビジネスプランを提示できるようになります。

よくある質問|大学生の起業支援に関する疑問を解決

起業サークルと支援プログラムの違いは?

起業サークルは学生主体の課外活動で交流や学習が中心ですが、支援プログラムは大学が公式に運営し、資金援助や専門的メンタリングを提供する本格的な事業化支援制度です。

ベンチャー企業でのインターンと並行できる?

多くのプログラムでは週20時間程度の活動を想定しており、インターンとの両立は可能ですが、プログラムやインターンの条件を事前に確認し、時間管理を徹底する必要があります。

教育カリキュラムとの両立は可能?

大学によっては起業活動を単位認定する制度があり、授業との両立をサポートしていますが、活動時間の確保は必須なので履修計画を調整することが推奨されます。

社会起業と営利事業どちらも対象?

ほとんどのプログラムは両方を対象としており、社会課題解決型ビジネスは特に評価される傾向にありますが、持続可能な収益モデルの構築は共通して求められます。

産業分野の制限はある?

基本的に分野制限はありませんが、大学によってIT、バイオ、ものづくりなど得意分野があり、その分野では特に手厚い支援を受けられる可能性が高くなります。

まとめ

大学生向けスタートアップ支援プログラムは、資金援助、メンタリング、オフィススペース、ネットワーキングの4つの柱で学生起業家を包括的にサポートする制度です。東大、早稲田、慶應、一橋など主要大学がそれぞれ特色あるプログラムを展開しており、他大学生も参加可能な機会が増えています。プログラム活用には、ビジネスプラン作成、チーム編成、イベント参加、メンター構築、プロトタイプ開発の5つのステップで準備を進めることが重要です。メルカリやGunosyなどの成功事例が示すように、大学の支援を最大限活用することで、学生でも大きな事業を創出できる可能性があります。

コメント