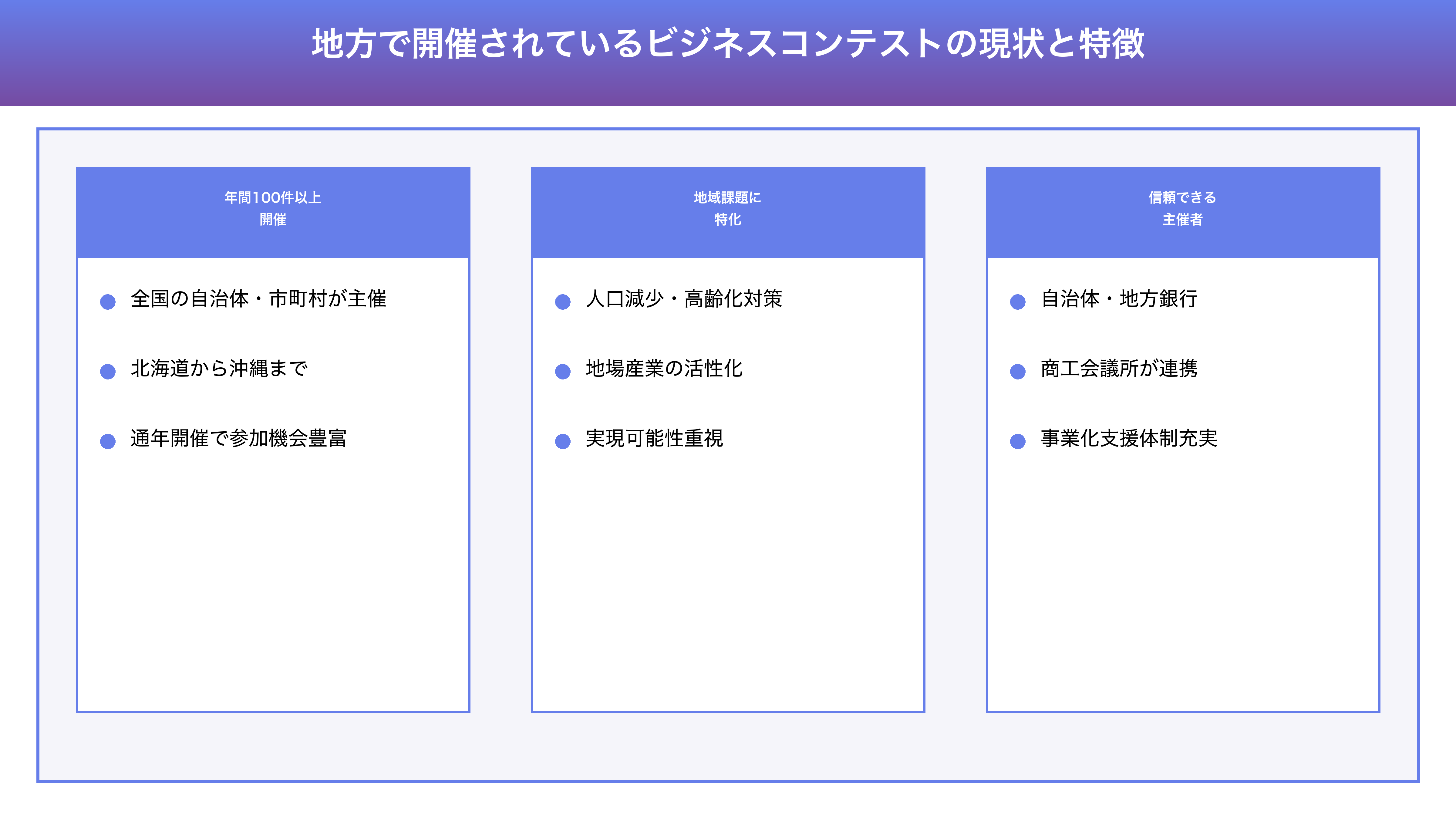

地方で開催されているビジネスコンテストの現状と特徴

地方でのビジネスコンテストは、近年急速に増加しています。東京一極集中のイメージとは異なり、全国の自治体や地方銀行、商工会議所が主催するコンテストが数多く開催されており、地域の課題解決を目指す起業家を支援する仕組みが整っています。地方ならではの特産品、観光資源、人口減少といった地域特有のテーマに特化したコンテストが多く、参加者は地元企業経営者や自治体職員から直接フィードバックを受けられる点が大きな特徴です。賞金だけでなく、事業化に向けた継続的な支援体制も充実しており、実際に地域でビジネスを立ち上げるための実践的な環境が用意されています。地方在住者にとっては、地元のネットワークを活かせる絶好の機会となっています。

全国各地で年間100以上のビジコンが開催

2024年時点で、全国の都道府県や市町村が主催するビジネスコンテストは年間100件を超えています。特に地方創生を掲げる自治体では、移住促進や地域産業の活性化を目的としたコンテストが増加傾向にあります。北海道から沖縄まで、各地域の特色を活かしたテーマ設定がなされており、農業、観光、伝統工芸、IT技術を活用した地域課題解決など、多様な分野で募集が行われています。応募資格も学生から社会人まで幅広く、地元在住者を優遇する制度や、UIターン(都市部から地方への移住)希望者を対象としたコンテストもあります。開催時期も通年にわたり、自分のスケジュールに合わせて参加できる機会が豊富に用意されています。

地域課題解決に特化したテーマ設定

地方のビジネスコンテストでは、人口減少、高齢化、地場産業の衰退といった地域固有の課題をテーマに設定しているケースが多く見られます。例えば、過疎地域での買い物支援サービス、空き家や廃校を活用した新事業、地域特産品のブランド化とオンライン販売など、都市部では見られない具体的な課題に対するアイデアが求められます。このようなテーマ設定により、参加者は地域のリアルなニーズを理解し、実現可能性の高いビジネスプランを作成できる環境が整っています。審査員も地元の実情に詳しい経営者や自治体職員が多く、実践的なアドバイスが得られます。地元で生活する中で感じた課題を、そのままビジネスアイデアに転換できる点が大きな強みです。

自治体・地方銀行・商工会議所が主催

地方のビジネスコンテストは、自治体、地方銀行、商工会議所が主催または共催する形が主流です。自治体は地方創生予算を活用し、移住促進や地域産業振興を目的としたコンテストを開催しています。地方銀行は地域経済の活性化と新規融資先の開拓を兼ねて、起業家支援プログラムの一環としてコンテストを実施しています。商工会議所は地元企業とのネットワーク構築を重視し、受賞後のビジネスマッチングや販路開拓支援を提供するケースが多く見られます。これらの組織が連携することで、資金面だけでなく、事業化に必要な人脈やノウハウも得られる仕組みが構築されています。主催者の信頼性が高く、安心して参加できる環境が整っています。

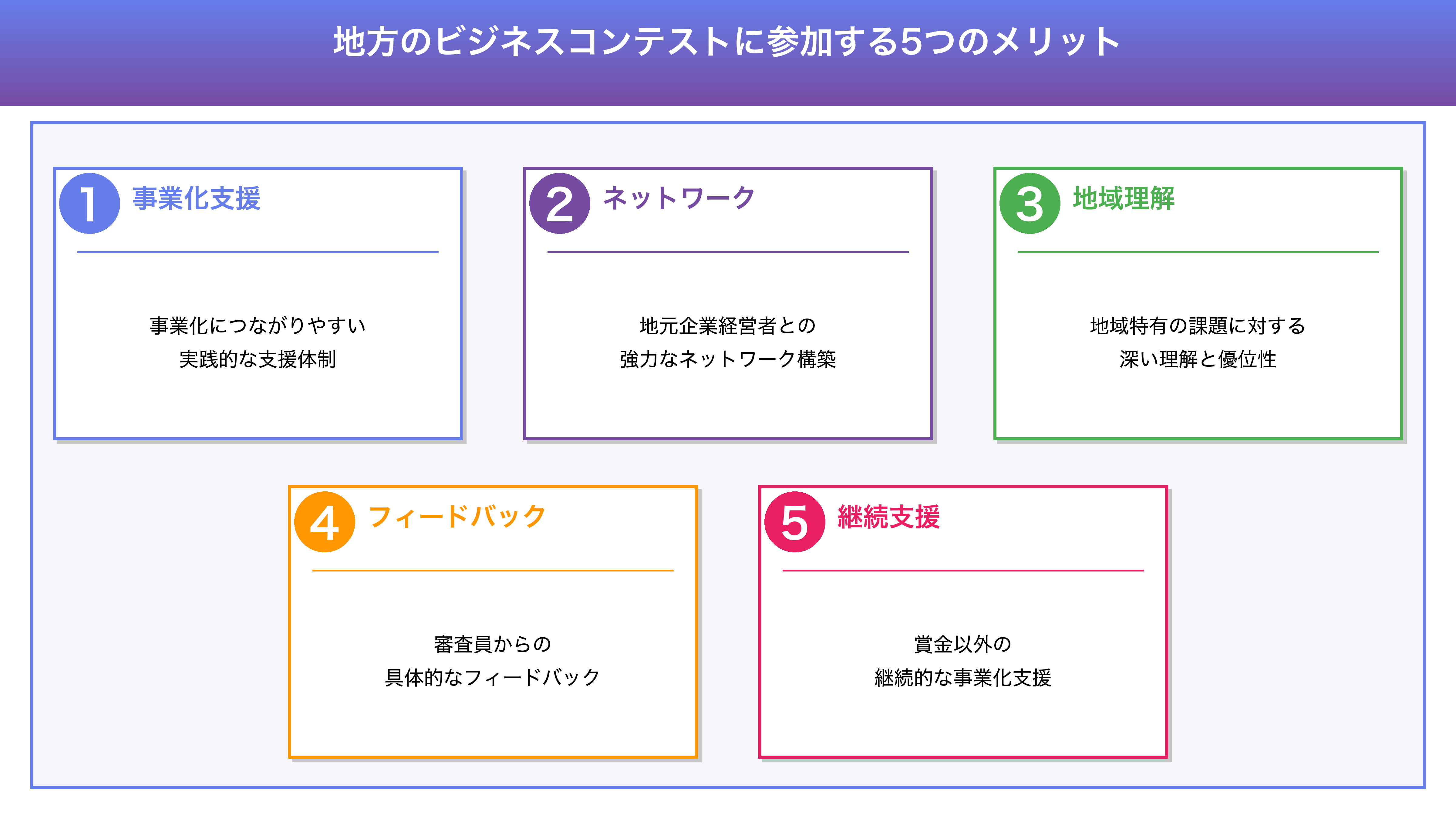

地方のビジネスコンテストに参加する5つのメリット

地方のビジネスコンテストには、都市部のコンテストにはない独自のメリットがあります。地域に根ざした支援体制、地元企業経営者との直接的なつながり、地域特有の課題に対する深い理解など、参加者にとって事業化を現実的に進めやすい環境が整っています。賞金獲得だけでなく、継続的なサポートを受けながら実際にビジネスを立ち上げられる点が、地方コンテストの大きな魅力です。ここでは、参加することで得られる5つの具体的なメリットをご紹介します。地方在住者や、地元で起業を考えている方にとって、これらのメリットは事業成功への重要な要素となります。

事業化につながりやすい実践的な支援体制

地方のビジネスコンテストでは、賞金授与後も継続的な事業化支援が受けられる体制が整っています。自治体による補助金や助成金の紹介、地方銀行からの融資相談、商工会議所による経営指導など、受賞者には実務面でのサポートが提供されます。また、コワーキングスペース(共同作業場)の無償提供や、地元企業とのマッチング機会の創出など、具体的なリソースが用意されているケースも多く見られます。都市部のコンテストと比較して参加者数が少ないため、主催者側からの手厚いフォローアップが期待できる点も特徴です。事業計画から実行まで、一貫したサポートを受けられる環境が、地方コンテストの大きな強みとなっています。

地元企業経営者との強力なネットワーク構築

地方のビジネスコンテストでは、審査員や運営メンバーに地元の有力企業経営者や自治体幹部が参画しています。プレゼンテーション審査や懇親会を通じて、直接対話する機会が設けられており、ビジネス上の貴重な人脈を構築できます。地方では企業間の距離が近く、紹介や口コミによる協力関係が築きやすい環境があります。受賞後も、地元経済界とのつながりを活かして、販路開拓や協業パートナーの発掘がしやすく、事業の成長スピードを加速させることが可能です。都市部では得られにくい、顔の見える関係性を活かしたビジネス展開ができる点が、地方コンテストならではのメリットです。地元金融機関との関係構築も、資金調達の面で有利に働きます。

地域特有の課題に対する深い理解と優位性

地元で生活している参加者は、地域の課題を肌で感じており、都市部の参加者にはない深い理解と優位性を持っています。人口減少による商店街の衰退、高齢者の移動手段不足、観光資源の未活用といった問題は、実際にその地域で暮らす人だからこそリアルに把握できます。このような現場感覚に基づいたビジネスプランは、審査員から高く評価されやすく、実現可能性も高いと判断されます。また、地元住民との信頼関係を活かして、テストマーケティングや初期顧客の獲得もスムーズに進められます。地域の歴史や文化、商習慣を理解していることも、事業展開において大きなアドバンテージとなります。地元ならではの視点が、独自性の高いビジネスモデルを生み出します。

審査員からの具体的なフィードバック

地方のビジネスコンテストでは、審査員が地元の実情に精通した経営者や自治体職員、地方銀行の融資担当者などで構成されています。そのため、単なる評価にとどまらず、地域の商習慣、規制、既存のビジネス環境を踏まえた具体的なアドバイスが得られます。書類審査やプレゼン審査の際には、実現可能性を高めるための改善提案や、活用できる補助金制度、協力可能な地元企業の紹介など、実務に直結するフィードバックが提供されます。このような助言は、事業計画のブラッシュアップに大いに役立ちます。都市部の一般的な評価とは異なり、地域の実態に即した実践的なアドバイスを受けられることで、事業化への道筋が明確になります。

賞金以外の継続的な事業化支援

地方のビジネスコンテストでは、賞金授与だけでなく、受賞後の事業化フェーズにおける継続的な支援制度が充実しています。例えば、自治体による創業支援補助金の優先採択、地方銀行による低金利融資の斡旋、商工会議所による無料経営相談など、多岐にわたるサポートが用意されています。また、地域のインキュベーション施設(起業家支援施設)への入居優先権や、地元メディアでの広報支援、地域イベントへの出展機会の提供など、ビジネスの立ち上げと成長を後押しする仕組みが整っています。単発の支援ではなく、中長期的な視点での伴走型サポートを受けられる点が、地方コンテストの最大の魅力です。事業が軌道に乗るまで、継続的に支援を受けられる環境が用意されています。

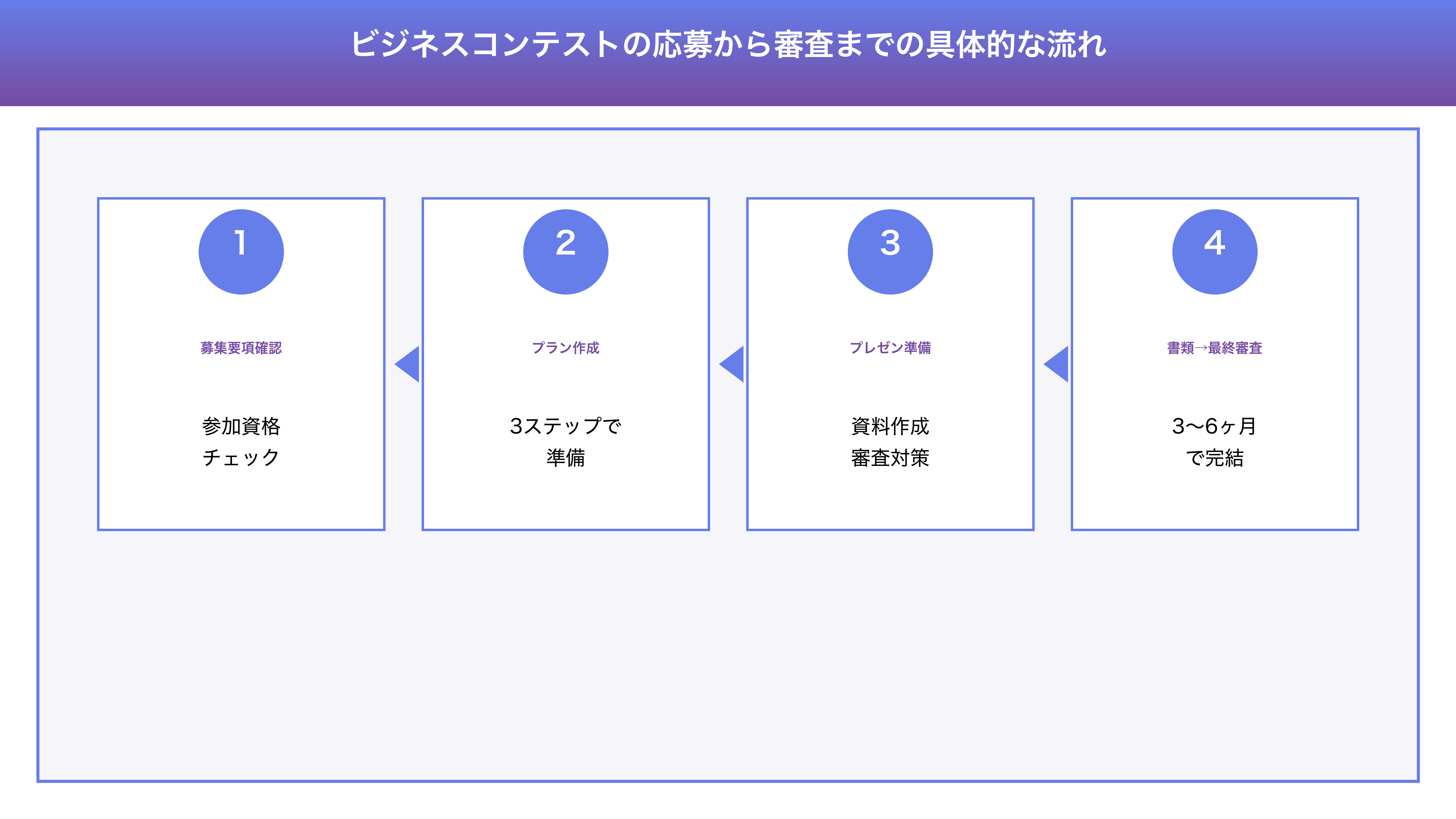

ビジネスコンテストの応募から審査までの具体的な流れ

ビジネスコンテストへの参加を検討する際には、応募から審査までの全体的な流れを理解しておくことが重要です。多くの地方コンテストでは、募集要項の確認、ビジネスプラン作成、書類審査、プレゼン審査といった段階を経て最終審査に進みます。各段階で求められる準備やポイントを把握しておくことで、スムーズに参加でき、審査通過の可能性も高まります。ここでは、初めて参加する方でも安心して取り組めるよう、具体的な手順とポイントを解説します。地方のコンテストならではの特徴も踏まえながら、実践的なアドバイスをお伝えします。

募集要項の確認と参加資格のチェック

ビジネスコンテストに応募する際は、まず公式サイトで募集要項を詳細に確認することが必要です。参加資格として、年齢制限、居住地域、事業経験の有無などが設定されている場合があります。特に地方創生を目的としたコンテストでは、地元在住者や、UIターン(都市部から地方への移住)を希望する者に限定されているケースもあります。また、応募テーマやビジネス分野が指定されている場合もあるため、自分のアイデアが対象範囲に含まれるかを事前に確認しましょう。応募締切日や必要書類、提出方法についても早めに把握し、余裕を持って準備を進めることが大切です。不明点があれば、主催者に問い合わせることをお勧めします。

ビジネスプラン作成の3つのステップ

ビジネスプラン作成は、課題設定、解決策の提示、実行計画の3つのステップで進めます。まず、地域が抱える具体的な課題を明確にし、なぜその問題が重要なのかをデータや事例で示します。次に、その課題に対する独自の解決策を提案し、既存サービスとの差別化ポイントを明確にします。最後に、事業の実行計画として、ターゲット顧客、収益モデル、必要な資金、スケジュールを具体的に記載します。地方のコンテストでは、実現可能性と地域への貢献度が重視されるため、机上の空論ではなく、地元のリソースや協力者を具体的に示すことが評価されます。数値目標や具体的なアクションプランを盛り込むことで、説得力が増します。

プレゼン資料と審査対策のポイント

プレゼン審査では、限られた時間内でビジネスプランの魅力を効果的に伝える必要があります。スライドは10枚程度に絞り、課題、解決策、市場性、収益モデル、実行体制を簡潔に示します。特に地方コンテストでは、地域への具体的な貢献内容や、地元企業・住民との連携方法を明示することが重要です。審査員からの質疑応答では、実現可能性や資金計画についての質問が多いため、事前に想定問答を準備しておきましょう。また、自治体や商工会議所が開催するプレゼン練習会やメンタリングプログラムがあれば、積極的に参加して事前フィードバックを受けることをお勧めします。地元の実情を踏まえた具体的な説明が、審査員の共感を得るポイントです。

書類審査から最終審査までのスケジュール

多くの地方ビジネスコンテストでは、書類審査、一次審査、最終審査といった段階的な選考が行われます。書類審査では、応募時に提出したビジネスプランの独自性、実現可能性、地域貢献度が評価されます。通過者は一次審査に進み、プレゼンテーション形式で事業内容を説明します。最終審査では、より詳細な質疑応答やブラッシュアップされたプランの再提出が求められる場合もあります。全体のスケジュールは、募集開始から最終審査まで3〜6ヶ月程度が一般的です。各段階の通過発表日や次の審査日を事前に把握し、計画的に準備を進めましょう。地方のコンテストでは、地元での面接やプレゼンが求められることが多いため、スケジュール調整も重要です。

地方創生ビジネスコンテストの成功例3選

地方のビジネスコンテストから実際に事業化に成功した事例は数多く存在します。受賞をきっかけに地元自治体や企業からの支援を受け、地域課題の解決と事業成長を両立させた事例は、これから参加を検討する方にとって大きな参考になります。ここでは、廃校活用、地域特産品のブランド化、観光とテクノロジーの融合という3つの異なるアプローチで成功を収めた具体例をご紹介します。いずれも地域の実情を深く理解し、地元のリソースを最大限に活用した点が成功の鍵となっています。これらの事例から、地方ならではのビジネスチャンスを見出すヒントが得られるでしょう。

廃校活用型コワーキングスペース事業の全国展開

徳島県神山町の「神山バレー・サテライトオフィス・コンプレックス」は、廃校となった小学校をリノベーションし、IT企業向けのサテライトオフィス(本社以外の小規模拠点)として再生したプロジェクトです。地方創生ビジネスコンテストで受賞後、自治体の支援を受けて事業化し、現在では複数のIT企業が拠点を構えています。[出典: 神山町公式サイト](https://www.town.kamiyama.lg.jp/)

地域特産品D2Cブランドの立ち上げ事例

岩手県の「食べる通信」は、地域の漁師や農家が作る食材を定期便で届けるD2C(Direct to Consumer、生産者が消費者に直接販売するビジネスモデル)サービスです。地方ビジネスコンテストで最優秀賞を獲得後、クラウドファンディング(インターネット上で不特定多数から資金調達する手法)で資金調達を行い、現在では全国30地域以上に展開しています。[出典: 東北食べる通信公式サイト](https://taberu.me/)

観光×テクノロジーで地域課題を解決した受賞作品

長野県白馬村の「HAKUBA VALLEY アプリ」は、スキーリゾート地における多言語対応の観光案内アプリで、地方創生ビジネスコンテストで受賞しました。GPS(位置情報システム)を活用したリアルタイム情報提供により、外国人観光客の利便性が向上し、地域の観光収入増加に貢献しています。[出典: HAKUBA VALLEY公式サイト](https://www.hakubavalley.com/)

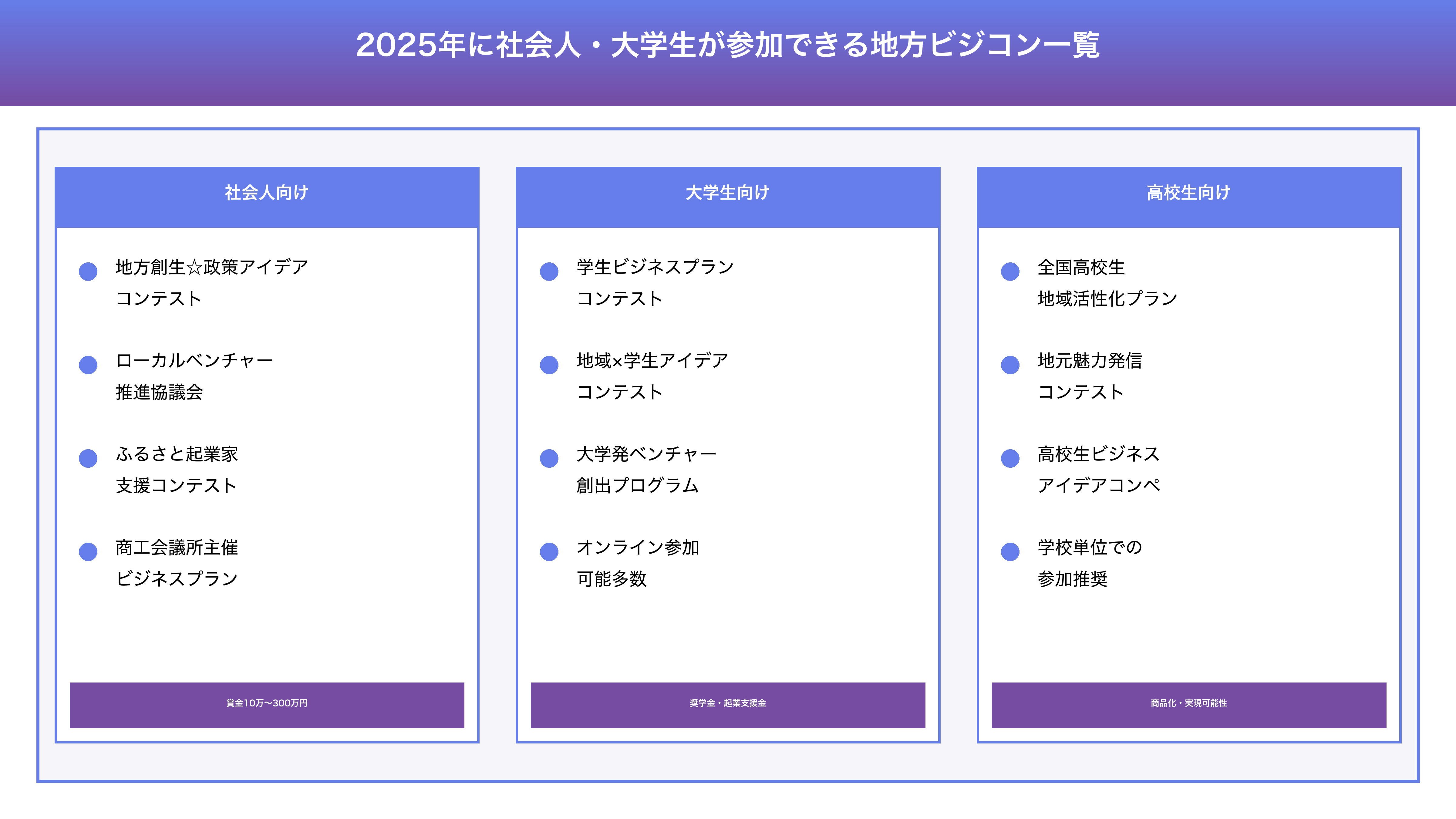

2025年に社会人・大学生が参加できる地方ビジコン一覧

2025年も全国各地で多数のビジネスコンテストが開催される予定です。社会人向け、大学生向け、高校生向けと、対象者別に分かれているコンテストが多く、それぞれの経験やスキルに応じた挑戦が可能です。ここでは、地方創生や地域課題解決をテーマとした代表的なコンテストをご紹介します。応募時期や詳細は各主催団体の公式サイトで最新情報を確認してください。地方在住者や、地元での起業を考えている方にとって、これらのコンテストは絶好のチャンスとなります。

社会人向け地方ビジネスコンテスト5選

社会人が参加できる地方ビジネスコンテストとして、「地方創生☆政策アイデアコンテスト」(内閣府主催)、「ローカルベンチャー推進協議会ビジコン」、「地域×若者チャレンジ大賞」、「ふるさと起業家支援コンテスト」(各地方銀行主催)、「商工会議所主催地域活性化ビジネスプラン」などがあります。これらは実務経験を活かしたビジネスプランが求められ、事業化支援や融資相談、自治体とのマッチング機会が提供されます。応募資格は20歳以上が多く、地元在住者を優遇する制度や、UIターン希望者向けの特別枠が設けられている場合もあります。賞金規模は10万円から300万円程度で、受賞後の継続支援が充実しています。[出典: 内閣府地方創生推進事務局](https://www.chisou.go.jp/)

大学生が挑戦できる地方創生コンテスト

大学生を対象とした地方創生コンテストには、「学生ビジネスプランコンテスト」(各地商工会議所主催)、「地域×学生アイデアコンテスト」、「大学発ベンチャー創出プログラム」などがあります。これらのコンテストでは、地域の若者流出防止や地元企業とのマッチングを目的としており、在学中から地元企業経営者とのネットワーク構築が可能です。受賞者には奨学金や起業支援金が授与されるケースもあり、卒業後に地元で起業する際の足がかりとなります。オンライン参加可能なコンテストも増えており、他県の大学に通いながら地元の課題解決に取り組むことができます。地域貢献と自己成長を両立できる機会として、多くの学生が参加しています。[出典: 全国商工会議所青年部連合会](https://www.jcci.or.jp/)

高校生も参加可能な地域活性化プランコンテスト

高校生を対象とした地域活性化プランコンテストも、全国各地で開催されています。「全国高校生地域活性化プランコンテスト」、「地元の魅力発信コンテスト」、「高校生ビジネスアイデアコンペティション」などがあり、地元の観光資源や特産品を活用したアイデアが多く集まります。高校生向けのコンテストでは、完全なビジネスプランよりも、柔軟な発想や地域への愛着が評価される傾向があります。受賞作品が実際に自治体や地元企業に採用され、商品化やイベント企画として実現するケースもあります。キャリア教育の一環として学校単位での参加も推奨されており、地域貢献の意識を育む場としても機能しています。[出典: 高校生ビジネスプラン・グランプリ](https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/)

よくある質問|地方ビジコン参加の疑問を解決

地方のビジネスコンテストへの参加を検討する際、多くの方が抱く疑問について回答します。初めて参加する方でも安心して応募できるよう、よくある質問をまとめました。参加費用やチーム編成、アイデア発想の方法など、実際の参加にあたって気になる点を解説します。特に、費用面での心配や、一人での参加に不安を感じる方が多いため、それらの疑問に丁寧に回答していきます。また、アイデアが浮かばない時の具体的な対処法や、専門知識がなくても参加できるコンテストの選び方など、初心者が一歩を踏み出すための実践的なアドバイスをお伝えします。

アイデアだけでも応募できますか?

多くの地方ビジネスコンテストでは、アイデア段階での応募も受け付けています。特に学生向けや初心者向けのコンテストでは、具体的な事業計画よりも、課題設定の明確さや解決策の独自性が重視されます。ただし、社会人向けや事業化支援型のコンテストでは、収益モデルや実行計画の具体性が求められる場合もあります。

複数のビジネスコンテストへの同時応募は可能?

基本的には可能です。ただし、一部のコンテストでは募集要項に「他コンテストとの重複応募不可」と明記されている場合があるため、必ず各コンテストの規約を確認してください。また、受賞後の支援プログラムに参加する際には、複数の主催者と調整が必要になる場合があります。

事務局への問い合わせ方法とサポート体制

各ビジネスコンテストの公式サイトには、問い合わせフォームやメールアドレスが記載されています。応募前の質問や相談にも対応しており、ビジネスプラン作成に関するアドバイスやメンタリング制度を提供しているコンテストもあります。不明点があれば、遠慮せずに事務局に問い合わせることをお勧めします。

まとめ

地方で開催されるビジネスコンテストは、年間100件以上あり、地域課題解決に特化したテーマ設定と実践的な支援体制が整っています。参加することで、地元企業経営者とのネットワーク構築、継続的な事業化支援、審査員からの具体的なフィードバックが得られます。応募から審査までの流れを理解し、成功事例を参考にしながら、自分に合ったコンテストに挑戦してみてください。地方創生に貢献しながら、自己実現につながる第一歩を踏み出しましょう。

コメント