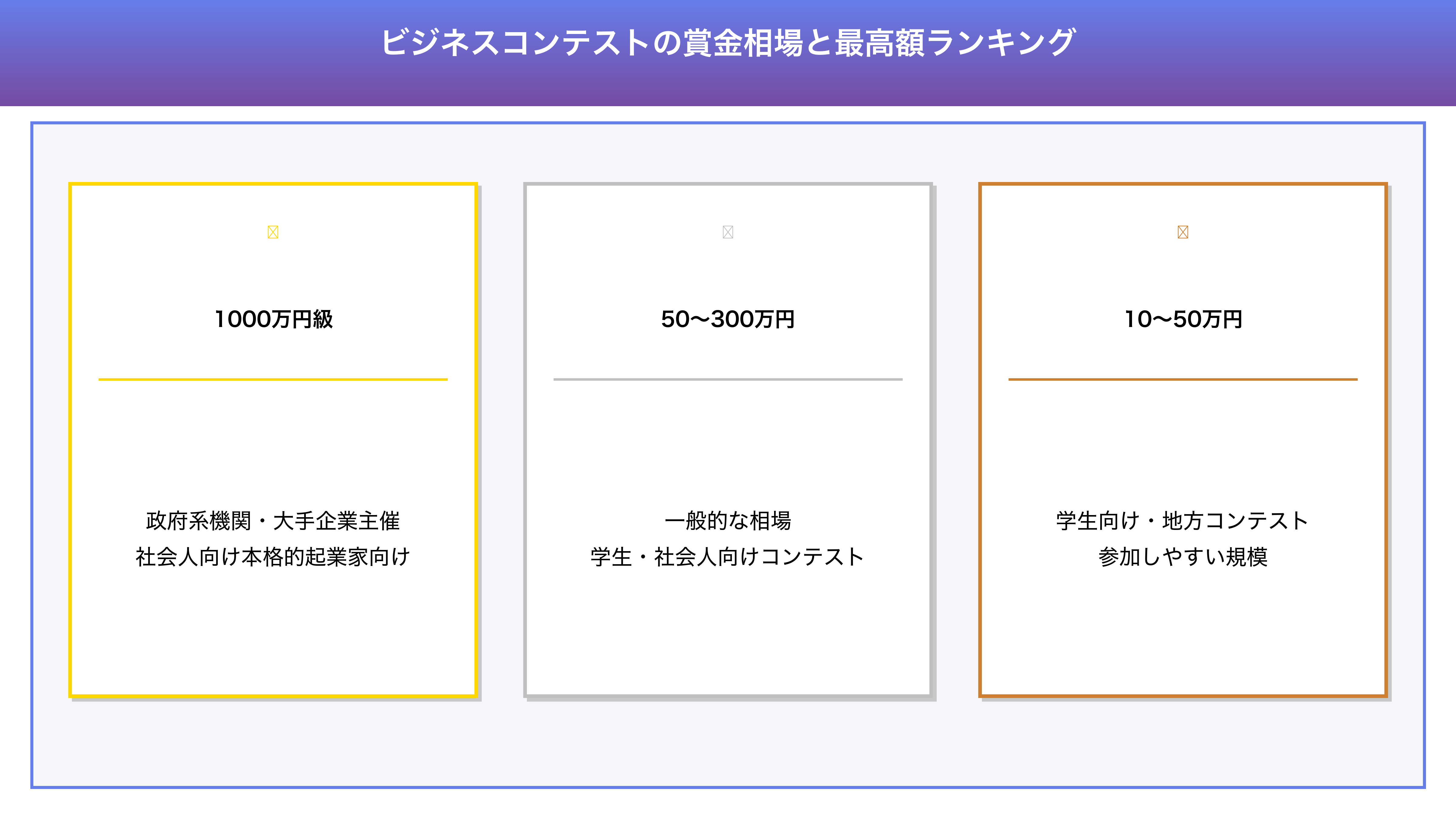

ビジネスコンテストの賞金相場と最高額ランキング

ビジネスコンテストの賞金は、規模や主催者によって大きく異なります。学生向けコンテストでは10万円から100万円程度が一般的ですが、社会人も参加できる大型コンテストでは300万円から最高1000万円級の賞金が設定されている場合もあります。賞金額だけでなく、事業化支援金や投資家とのマッチング機会など、金銭的価値以外のサポートも重要な要素となります。特に起業資金を必要とする大学生にとっては、賞金額と支援内容の両面から選択することが大切です。コンテストによっては、優勝以外にも準優勝や特別賞が設定されており、複数の受賞チャンスがあることも見逃せません。

賞金1000万円級の大型ビジネスコンテスト

日本国内で開催される最高額クラスのビジネスコンテストでは、賞金1000万円から3000万円規模の大会も存在します。これらは主に政府系機関や大手企業が主催し、社会人を含む本格的な起業家が競い合う場となっています。代表的なものとして、経済産業省が支援するJ-Startup プログラムや、大手ベンチャーキャピタル(スタートアップ企業に投資する専門会社)が主催するピッチコンテスト(短時間で事業プランを発表する形式の競技会)があります。ただし、大学生が単独で参加するには高度なビジネスプランと実績が求められるため、まずは学生向けコンテストで実績を積むことをお勧めします。競争倍率も高く、数百件の応募から数件しか選ばれないケースもあります。

一般的な賞金相場は50万〜300万円

最も一般的なビジネスコンテストの賞金相場は、50万円から300万円の範囲に収まります。学生向けコンテストでは優勝賞金が100万円前後、社会人向けでは200万円から300万円が標準的です。また、優勝以外にも準優勝や特別賞として10万円から50万円程度が設定されているケースが多く見られます。大学主催のコンテストでは賞金30万円から100万円が中心で、企業協賛がある場合はさらに高額になる傾向があります。賞金額に加えて、インキュベーション施設(起業家支援施設)の利用権や、メンター(事業の助言者)支援などの付帯価値も確認しましょう。実質的な価値は賞金額以上になることもあります。

主催者別の賞金傾向と特徴

主催者によって賞金額と支援内容には明確な特徴があります。大学主催のコンテストは賞金30万円から100万円程度で、学生の教育的側面を重視し事業化支援が手厚い傾向にあります。地方自治体主催は50万円から200万円で、地域課題解決を条件とする場合が多く、地元での事業展開を前提とした支援が受けられます。企業主催は100万円から500万円と高額で、協業や出資の可能性がありますが、知的財産権(アイデアや発明の権利)の取り扱いに注意が必要です。政府系機関主催は200万円から1000万円超と最も高額ですが、応募条件が厳格で競争率も高くなっています。自分の目的に合った主催者を選ぶことが重要です。

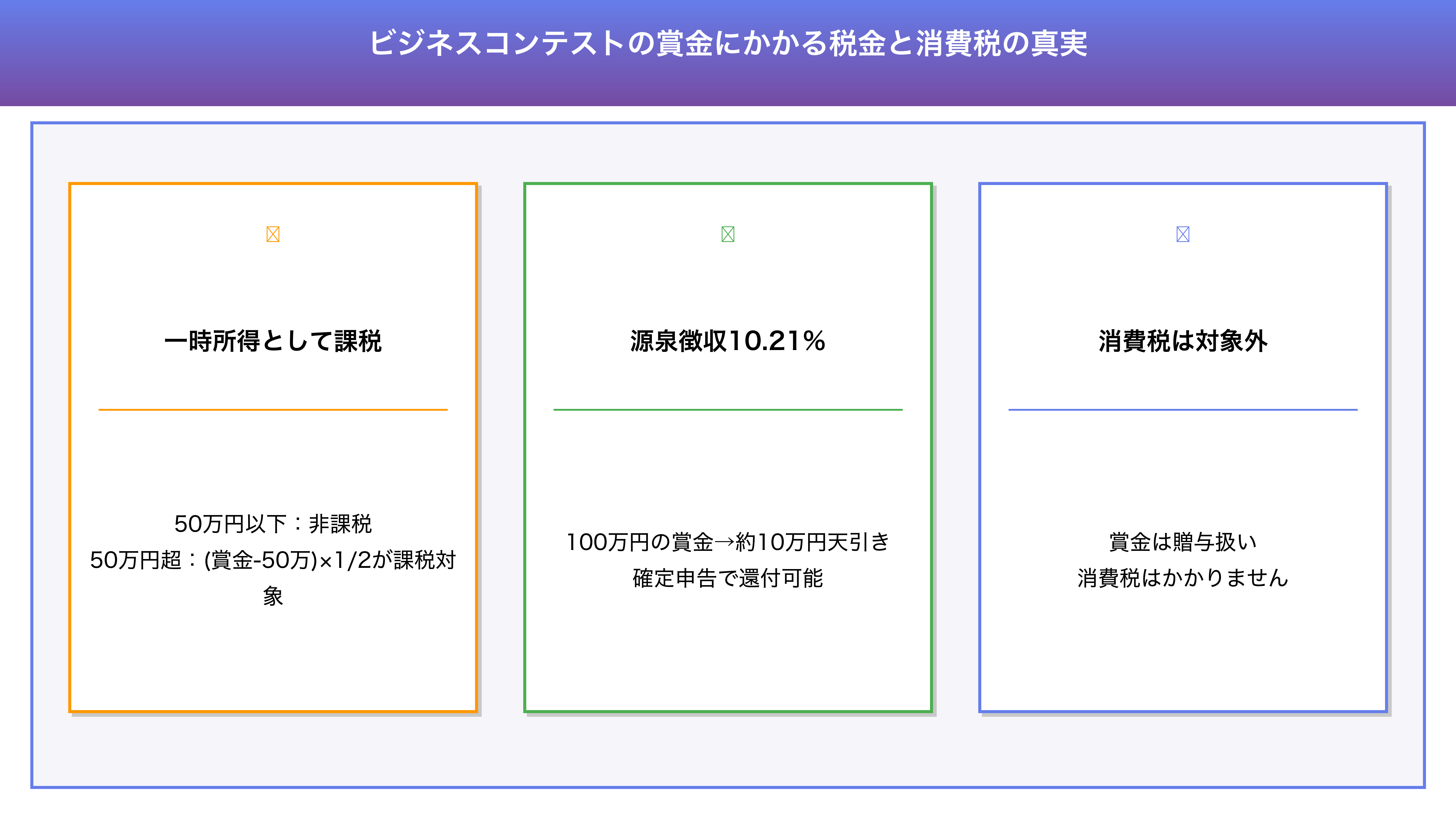

ビジネスコンテストの賞金にかかる税金と消費税の真実

ビジネスコンテストで獲得した賞金には、税金がかかります。多くの学生が見落としがちなこの重要な点を理解しておかないと、実際の手取り額が予想より少なく驚くことになります。賞金の税務処理は、受賞者の状況(学生か社会人か、個人か法人か)によって異なり、場合によっては源泉徴収(支払い時に税金が天引きされる仕組み)される可能性もあります。ここでは、賞金にかかる税金の仕組みと、実際にどれくらいが手元に残るのかを具体的に解説します。起業資金として活用する際の計画を立てる上で、正確な手取り額を把握することが不可欠です。

賞金は一時所得として課税対象

ビジネスコンテストの賞金は、税法上「一時所得」として扱われます。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時的な所得のことで、懸賞金や賞金がこれに該当します。一時所得には年間50万円の特別控除があり、50万円以下の賞金であれば課税されません。50万円を超える場合は、50万円を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります。例えば100万円の賞金を獲得した場合、(100万円-50万円)×1/2=25万円が課税所得に算入されます。この金額に、あなたの他の所得と合算して所得税率が適用されます。学生でアルバイト収入が少ない場合は、実質的な税負担はかなり軽減される仕組みです。

消費税の取り扱いと源泉徴収の仕組み

ビジネスコンテストの賞金に消費税はかかりません。賞金は対価性のない贈与として扱われるため、消費税の課税対象外となります。一方、源泉徴収については、主催者が個人に支払う賞金の場合、原則として源泉徴収が必要です。源泉徴収税率は賞金額の10.21パーセント(所得税10パーセント+復興特別所得税0.21パーセント)で、100万円の賞金なら約10万円が天引きされ、手取りは約90万円となります。ただし、確定申告をすることで、実際の税額との差額が還付される可能性があります。学生でアルバイト収入が少ない場合は、還付を受けられるケースが多いです。賞金を受け取ったら、必ず確定申告を行うことをお勧めします。

学生・社会人別の実質手取り計算例

実際の手取り額は、受賞者の年収や他の所得によって変わります。学生の場合、アルバイト収入が年間60万円で賞金100万円を獲得したケースでは、一時所得の課税対象額は25万円、これに給与所得を加えても基礎控除(48万円)内に収まるため、所得税はほぼゼロとなり、源泉徴収された約10万円は確定申告で全額還付されます。社会人で年収400万円の場合、賞金100万円の一時所得25万円に対して税率20パーセントが適用され、約5万円の追加納税が必要です。源泉徴収10万円との差額5万円が還付されます。正確な税額は個々の状況で異なるため、税理士への相談をお勧めします。税金を考慮した資金計画を立てることが、起業成功への第一歩です。

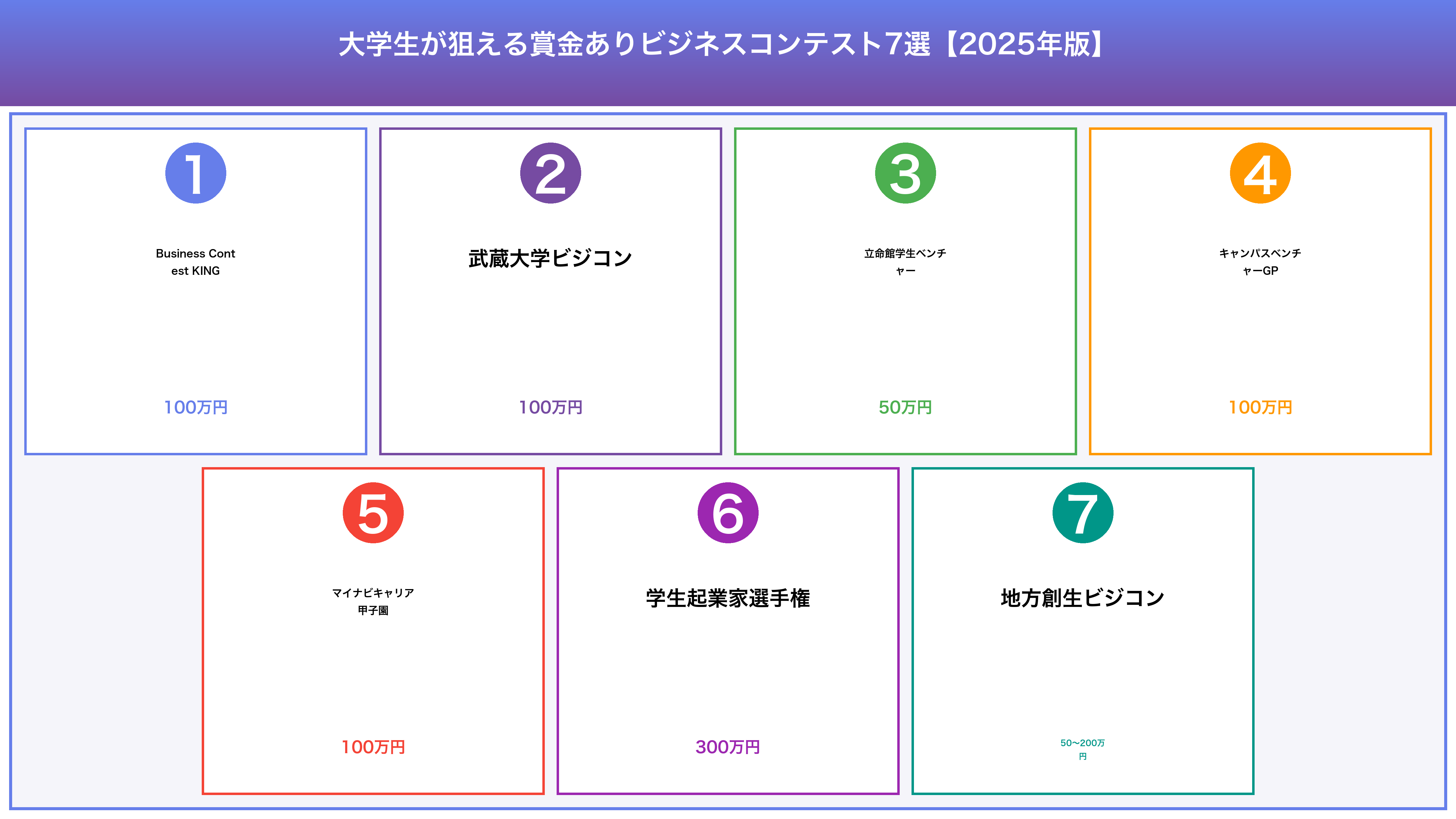

大学生が狙える賞金ありビジネスコンテスト7選【2025年版】

2025年に大学生が参加できる賞金付きビジネスコンテストを厳選してご紹介します。賞金額だけでなく、事業化支援の充実度や過去の実績、応募のしやすさも考慮して選定しました。それぞれのコンテストには特徴があり、あなたのビジネスアイデアや目的に合わせて選ぶことが重要です。以下の7つは、実際に多くの大学生が挑戦し、起業の第一歩としている実績あるコンテストです。社会課題解決型、テクノロジー型、地域活性化型など、多様なテーマが揃っています。

Business Contest KING 2025

東京大学の学生団体が主催する日本最大級の学生ビジネスコンテストで、優勝賞金は100万円です。5泊6日の合宿形式で、メンター指導を受けながらビジネスプランをブラッシュアップする実践的なプログラムが特徴で、参加者は全国の大学・大学院生から選抜されます。応募締切は2024年12月末、最終審査は2025年2月開催予定で、オンラインと合宿を組み合わせた形式で実施されます。[出典: Business Contest KING 公式](https://note.com/waavking/n/nb08511af6777)

武蔵大学ビジネスプランコンテスト第5回

武蔵大学が主催する大学生向けビジネスコンテストで、優勝賞金は100万円、2025年2月15日に最終審査が行われます。大学生であれば全国どこからでも応募可能で、社会課題解決を重視した審査基準が特徴です。応募締切は2025年1月中旬で、書類審査通過後にプレゼン審査が実施されます。過去の受賞者には実際に起業した事例も多く、事業化支援が充実しています。[出典: 武蔵大学公式サイト](https://www.musashi.ac.jp/)

立命館学生ベンチャーコンテスト2025

立命館大学が主催する第22回学生ベンチャーコンテストで、応募期間は2025年9月1日から9月30日、高校生から大学院生まで参加可能です。本気で起業を目指す学生向けのブラッシュアップ型コンテストとして定評があり、受賞後の起業支援プログラムも充実しています。最優秀賞は50万円、優秀賞30万円など複数の賞が設定されており、最終審査は2025年12月に実施されます。[出典: 立命館大学RIMIX](https://r-rimix.com/programs/svc2025/)

キャンパスベンチャーグランプリ

日刊工業新聞社が主催する全国規模の学生ビジネスコンテストで、最優秀賞の賞金は100万円です。全国をブロック分けし地区予選を経て全国大会に進む形式で、高専生や大学院生も参加でき、技術系ビジネスプランが多く集まる傾向があります。応募締切は2025年11月、最終審査は2026年2月開催予定で、各ブロックでの地区大会も賞金が設定されています。[出典: キャンパスベンチャーグランプリ公式](https://www.nikkan.co.jp/cvg/)

マイナビキャリア甲子園

マイナビが主催する高校生向けビジネスコンテストで、優勝賞金は100万円、参加者は毎年1万人を超える日本最大級の高校生向けコンテストです。企業から提示された課題に対する解決策を競うテーマ型コンテストで、チーム参加が基本となっています。応募締切は2025年10月、最終審査は2026年2月に東京で開催され、オンラインと対面を組み合わせた審査方式が採用されています。[出典: マイナビキャリア甲子園公式](https://careerbaito.mynavi.jp/koshien/)

学生起業家選手権

全国の学生を対象とした本格的なビジネスコンテストで、大賞の賞金は300万円と学生向けでは最高額クラスです。実際に事業化を前提とした実現可能性の高いプランが求められ、受賞後はインキュベーション施設の利用や投資家とのマッチング支援が受けられます。応募締切は2025年1月、最終審査は2025年3月に東京で開催予定で、大学生と大学院生が参加できます。賞金以外にも事業化支援金や専門家によるメンタリングが提供されます。[出典: 日本政策金融公庫](https://www.jfc.go.jp/)

地方創生ビジネスコンテスト

全国の都道府県や市町村が主催する地域課題解決型のビジネスコンテストで、賞金は50万円から200万円程度です。地元での事業展開を前提とし、地方銀行や商工会議所と連携した事業化支援が特徴で、UIターン(都市部から地方への移住)希望者にも適しています。開催時期は自治体によって異なり、通年で募集しているケースもあります。地域密着型のビジネスプランが評価され、受賞後の継続支援が手厚い点が魅力です。[出典: 内閣府地方創生推進事務局](https://www.chisou.go.jp/)

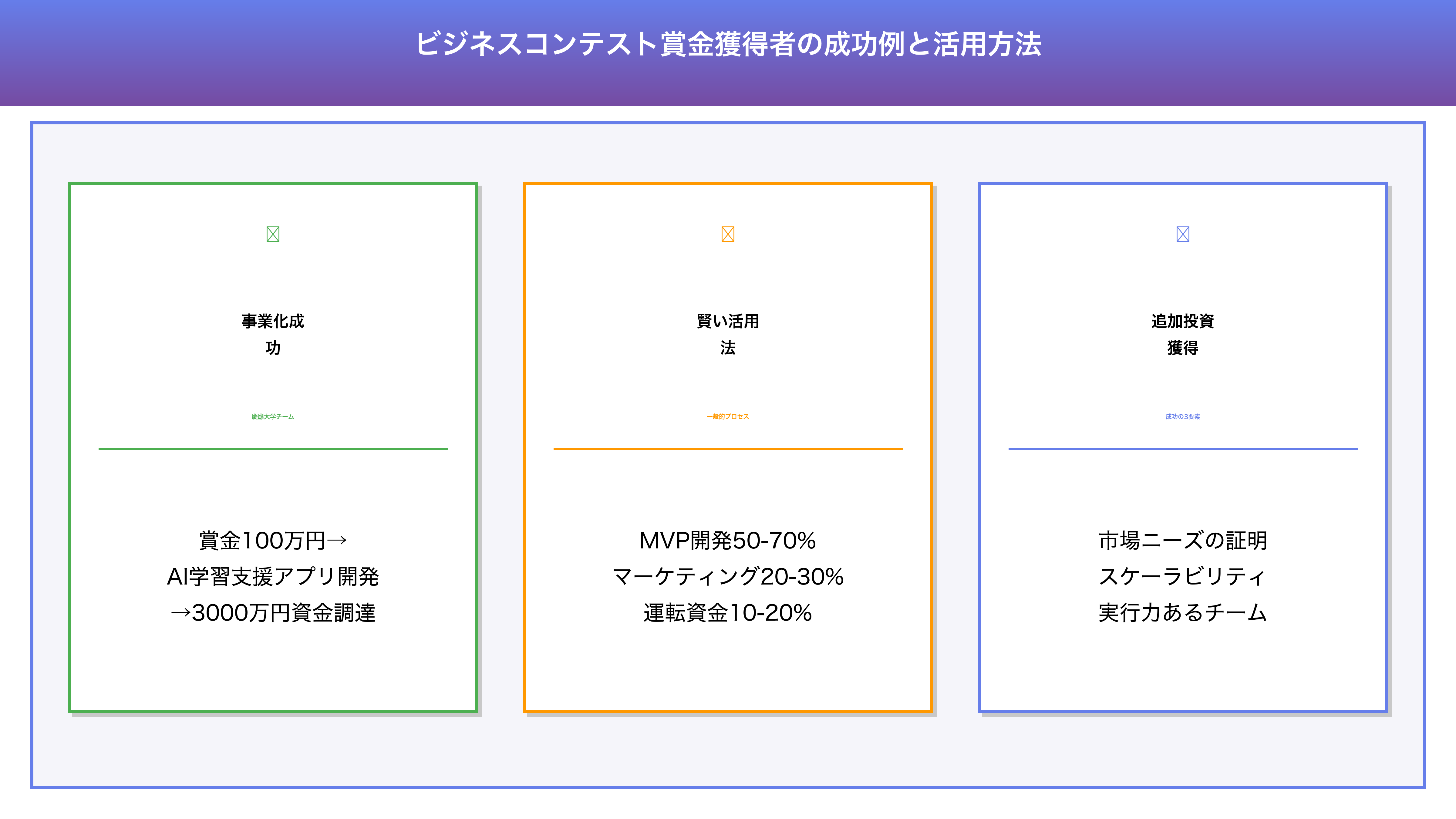

ビジネスコンテスト賞金獲得者の成功例と活用方法

実際にビジネスコンテストで賞金を獲得し、それを元手に起業した事例は数多く存在します。賞金100万円から300万円を初期投資として活用し、さらに追加の資金調達に成功したケースや、受賞実績を信用の担保として銀行融資を受けた事例もあります。ここでは、大学生や若手起業家が賞金をどのように活用し、事業を軌道に乗せたのかを具体的にご紹介します。成功者の共通点は、賞金を計画的に使い、受賞というブランドを最大限に活用している点です。賞金は単なる資金ではなく、信用とネットワークを得る手段でもあります。

大学生優勝者の事業化成功事例

2022年にキャンパスベンチャーグランプリで優勝した慶應義塾大学の学生チームは、賞金100万円を元手にAI(人工知能)を活用した学習支援アプリを開発しました。賞金は主にシステム開発費用とマーケティング費用に充て、リリース後3ヶ月で1万ダウンロードを達成しています。受賞実績を活用してベンチャーキャピタルからシードラウンド(初期段階の資金調達)で3000万円の資金調達にも成功し、現在は正社員5名を雇用する企業に成長しました。このケースでは、賞金そのものよりも受賞実績が信用創造につながった点が重要です。投資家は受賞歴を事業の信頼性の証として評価する傾向があります。

賞金を元手にした起業プロセス

賞金を起業資金として活用する際の一般的なプロセスは、まず最低限のMVP(Minimum Viable Product、実用最小限の製品)開発に賞金の50パーセントから70パーセントを投じ、残りをマーケティングと運転資金に回すパターンが主流です。例えば賞金200万円の場合、120万円でプロトタイプ(試作品)開発、50万円で初期マーケティング、30万円を予備費として確保します。この段階で顧客の反応を見ながら、追加資金が必要であれば補助金申請やクラウドファンディング(インターネットで不特定多数から資金調達する手法)を検討します。重要なのは、賞金だけで完結しようとせず、次の資金調達へのステップと位置づけることです。

追加投資獲得につながった受賞作品の特徴

賞金獲得後に追加の投資を獲得できた事例に共通する特徴は、明確な市場ニーズの証明、スケーラビリティ(事業拡大の可能性)の提示、そして実行力のあるチーム構成の3点です。投資家は賞金受賞という実績よりも、その後の成長可能性を重視します。受賞作品の中でも、既に顧客獲得実績があるもの、大きな市場に対する革新的なソリューション(課題解決策)を提示しているもの、技術的な参入障壁があるものが、追加投資を得やすい傾向にあります。受賞時のプランから半年以内に事業指標(KPI)で成果を示せるかが、次の資金調達の鍵となります。数値で示せる成長実績が、投資家の信頼を獲得します。

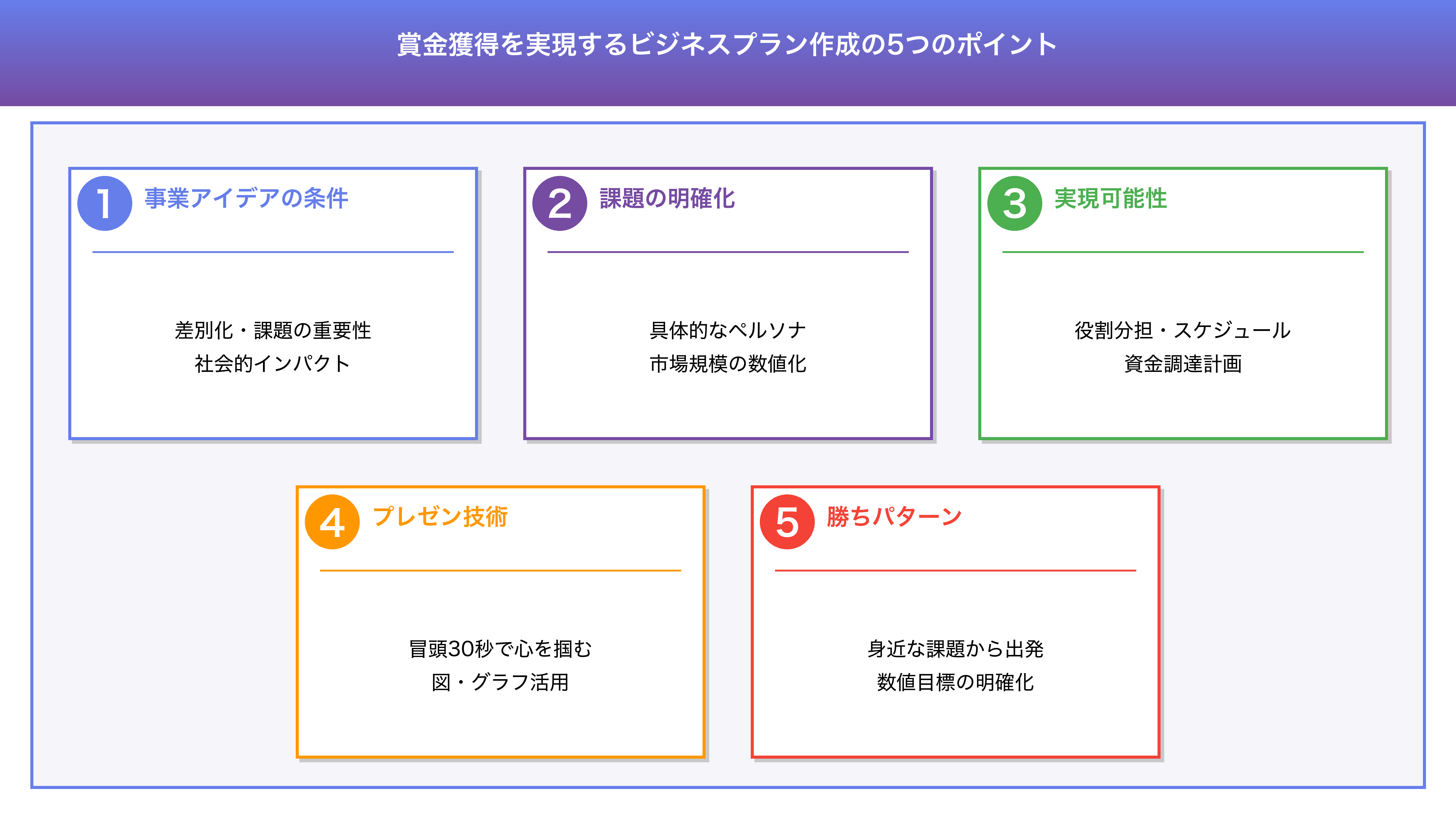

賞金獲得を実現するビジネスプラン作成の5つのポイント

ビジネスコンテストで賞金を獲得するためには、審査員に評価されるビジネスプランの作成が不可欠です。多くの参加者が見落としがちな点は、独自性だけでなく実現可能性と市場性のバランスです。ここでは、実際に賞金を獲得した受賞者のプランを分析し、共通する成功パターンを5つのポイントに整理しました。これらを押さえることで、あなたのビジネスアイデアを説得力のある提案に仕上げることができます。審査員は投資家や経営者であることが多く、彼らの視点を理解することが重要です。

審査員が評価する事業アイデアの条件

審査員が高く評価する事業アイデアには、明確な差別化ポイント、解決すべき課題の重要性、そして社会的インパクトの3要素が含まれています。単なる思いつきではなく、市場調査に基づいた根拠のあるアイデアであることが求められます。また、既存サービスとの違いを明確に説明できること、なぜ今そのビジネスが必要なのかを論理的に示せることが重要です。審査員の多くは経営者や投資家であるため、ビジネスとしての収益性と持続可能性を厳しくチェックします。学生の場合は、完璧さよりも成長可能性と情熱を示すことが評価につながります。熱意と論理性のバランスが、審査員の心を動かします。

解決する課題の明確化と市場性

課題設定が曖昧なビジネスプランは、どれだけアイデアが優れていても高評価を得られません。誰のどんな困りごとを解決するのか、その課題はどれくらいの人が抱えているのか、現在どのような代替手段があるのかを具体的に示す必要があります。市場規模を数値で示し、ターゲット顧客の具体的なペルソナ(顧客像)を描くことで、説得力が増します。例えば「忙しい人の悩みを解決」ではなく「共働き世帯の30代女性が抱える平日夕方の食事準備の負担を軽減」といった具体性が求められます。市場調査データや顧客インタビューの結果を盛り込むと、さらに信頼性が高まります。

実現可能性を示す具体的な計画

どれだけ素晴らしいアイデアでも、実現できなければ意味がありません。審査員は、あなたがそのビジネスを本当に実現できるのかを見極めようとします。具体的には、誰がどのような役割を担うのか、どのようなスケジュールで進めるのか、必要な資金はいくらでどう調達するのかを明示します。特に技術的な要素が含まれる場合は、プロトタイプ(試作品)や実証実験の結果を示すと説得力が増します。大学生の場合、完全に一人で実現する必要はなく、協力者や外部パートナーとの連携計画を示すことも有効です。チーム構成や外部支援者の存在が、実現可能性を高めます。

プレゼンテーションで差をつける方法

書類審査を通過した後のプレゼンテーション審査では、限られた時間内で審査員の心を掴む必要があります。冒頭30秒で課題の重要性を印象づけ、次の1分で解決策の独自性を示し、残りの時間で実現可能性と市場性を説明する構成が効果的です。スライドは10枚以内に絞り、文字を減らして図やグラフを活用します。話し方は、原稿を読むのではなく、審査員とアイコンタクトを取りながら自分の言葉で語ることが重要です。また、質疑応答では、分からない質問に無理に答えるより、正直に「現時点では検討中です」と答え、今後の検討課題として受け止める姿勢を示す方が好印象です。

過去の受賞プランから学ぶ勝ちパターン

過去の受賞プランを分析すると、いくつかの共通パターンが見えてきます。一つは、身近な課題から出発しているということです。自分や友人が実際に困っている問題を解決するアイデアは、リアリティがあり審査員に伝わりやすい傾向があります。二つ目は、既存の技術やサービスを新しい切り口で組み合わせている点です。完全に新しい発明よりも、既存要素の新しい組み合わせの方が実現可能性が高く評価されます。三つ目は、数値目標が明確であることです。「1年後に売上1000万円」「半年でユーザー1万人獲得」といった具体的な目標を掲げ、その根拠を示しているプランが受賞しています。

よくある質問|ビジコン賞金に関する疑問を解決

ビジネスコンテストの賞金に関して、多くの学生が抱く疑問について回答します。初めて参加する方でも安心して応募できるよう、実務的な質問から税金に関する専門的な内容まで、よくある質問をまとめました。賞金の使い道や税金処理、チーム参加時の分配方法など、実際の参加にあたって気になる点を解説します。これらの疑問を事前に解消しておくことで、受賞後の手続きもスムーズに進められます。特に税金や使途制限については、受賞前に理解しておくことが重要です。

複数のビジネスコンテストへの同時応募は可能?

基本的には可能です。ただし、一部のコンテストでは募集要項に「他コンテストとの重複応募不可」と明記されている場合があるため、必ず各コンテストの規約を確認してください。同時に複数受賞した場合の対応についても、事前に主催者に確認しておくことをお勧めします。

賞金の使用用途に制限はある?

多くのコンテストでは賞金の使途に制限はなく、自由に使えます。ただし、一部のコンテストでは「事業化資金として使用すること」が条件となっている場合があります。また、報告義務が設けられているケースもあるため、受賞時の規約を確認しましょう。

チーム参加の場合の賞金配分方法

チームで参加した場合の賞金配分は、基本的にチーム内で自由に決めることができます。ただし、税務上は代表者が一括で受け取り、その後メンバーに分配する形になるため、贈与税の問題が生じる可能性があります。事前にチーム内で配分比率を決め、書面で残しておくことをお勧めします。

まとめ

ビジネスコンテストの賞金は50万円から1000万円級まで幅広く、大学生が参加できるコンテストも豊富にあります。賞金には一時所得として税金がかかりますが、学生の場合は50万円の特別控除により実質的な負担は軽減されます。賞金を起業資金として活用した成功事例も多く、受賞実績は追加の資金調達にもつながります。明確な課題設定と実現可能な計画を示すビジネスプランを作成し、2025年のコンテストに積極的に挑戦してみてください。

コメント