アイデア発想法とは?ビジネス開発で必要な思考技術の基本

アイデア発想法は、新しい考えや解決策を体系的に生み出すための思考技術です。従来の経験や直感に頼るだけでなく、フレームワークやツールを活用することで、誰でも質の高いアイデアを効率的に創出できるようになります。特にビジネス開発では、市場ニーズの把握から製品開発まで、あらゆる場面で発想力が求められます。発想法を身につけることで、単なる思いつきではなく、論理的根拠のあるイノベーティブな提案が可能になります。

発想法の定義と発想との違い

発想法とは、アイデアを意図的に生み出すための具体的な手法や技法の総称です。一方、発想は頭に浮かんだアイデアそのものを指します。つまり、発想法は「プロセス」であり、発想は「結果」という違いがあります。例えば、ブレインストーミングという発想法を使って、新商品のアイデアという発想を得るという関係性です。発想法を習得することで、偶然のひらめきを待つのではなく、必要な時に狙ってアイデアを生み出せるようになります。この再現性の高さが、ビジネスにおける発想法の価値です。

思考を体系化する発想法の3つの要素

発想法を効果的に活用するには、「拡散」「収束」「評価」の3つの要素を理解することが重要です。拡散とは、制約を設けずに多様なアイデアを大量に出すプロセスです。収束は、出されたアイデアを整理・分類し、現実的なものに絞り込む段階です。評価では、実現可能性や効果を基準にアイデアの優先順位をつけます。これら3つの要素を意識的に使い分けることで、質と量のバランスが取れたアイデア創出が可能になります。多くの企業では、この3段階アプローチを新製品開発やマーケティング戦略立案に活用しています。

目的別に使い分ける発想法の種類一覧

発想法には、目的や状況に応じて使い分けるべき様々な種類があります。問題解決型では、KJ法やフィッシュボーン図が有効です。創造型では、ブレインストーミングやマインドマップが適しています。改善型では、SCAMPER法や形態分析法が効果的です。また、チームで使うか個人で使うかによっても、適した手法が異なります。重要なのは、解決したい課題や達成したい目標に応じて、最適な発想法を選択することです。複数の発想法を組み合わせることで、より革新的なアイデアが生まれることもあります。

アイデア発想法フレームワーク6選!具体的な活用方法を解説

ビジネスで実績のある6つの発想法フレームワークを紹介します。これらは世界中の企業で採用され、数多くのイノベーションを生み出してきた手法です。各フレームワークには特徴があり、課題や目的に応じて使い分けることが重要です。初心者でも実践しやすいオズボーンのチェックリストから、特許レベルの発明に使われるTRIZ理論まで、幅広いレベルのフレームワークを習得することで、あらゆるビジネスシーンに対応できるようになります。実際の活用事例を交えながら、各手法の具体的な使い方を解説していきます。

オズボーンのチェックリスト法

オズボーンのチェックリスト法は、9つの観点から既存のアイデアを変形させる発想法です。「他の用途は?」「似たものは?」「大きくしたら?」「小さくしたら?」「代用できるか?」「並び替えたら?」「逆にしたら?」「結合したら?」「強調したら?」という質問に答えることで、新しいアイデアが生まれます。例えば、スマートフォンを「大きくしたら」タブレット、「結合したら」スマートウォッチという発想につながります。この手法は特に既存商品の改良や、サービスの拡張を考える際に有効です。シンプルで覚えやすいため、発想法の入門として最適です。

SCAMPER法による商品開発アイデアの生み方

SCAMPER法は、オズボーンのチェックリストをより体系化した7つの視点による発想法です。Substitute(代替)、Combine(結合)、Adapt(適応)、Modify(修正)、Put to other uses(転用)、Eliminate(削除)、Reverse(逆転)の頭文字を取った手法です。各視点で既存製品やサービスを検討することで、革新的な改善案が生まれます。例えば、コーヒーショップに適用すると、「削除」でテイクアウト専門店、「結合」でコワーキングスペース併設という具合です。商品開発部門やマーケティング部門で特に活用されています。

マインドマップを使った自由発想テクニック

マインドマップは、中心にテーマを置き、関連するキーワードを放射状に広げていく視覚的な発想法です。トニー・ブザンが開発したこの手法は、脳の自然な思考パターンに沿っているため、アイデアが連鎖的に生まれやすくなります。色やイラストを使うことで、右脳も活性化され、創造性が高まります。例えば、「新しいアプリ」を中心に、「健康」「エンターテインメント」「教育」と枝を伸ばし、さらに細分化していくことで、具体的なアプリアイデアが生まれます。個人でもチームでも使いやすく、企画立案の初期段階で特に有効です。

強制連想法で異分野のアイデアを結合

強制連想法は、一見関係のない2つの要素を強制的に結びつけることで、斬新なアイデアを生み出す手法です。ランダムに選んだ単語や画像と、解決したい課題を組み合わせることで、通常では思いつかない発想が生まれます。例えば、「傘」と「スマートフォン」を組み合わせて、天気予報と連動して光る傘というアイデアが生まれました。この手法は、既成概念を打破し、ブレークスルーとなるアイデアを求める場面で威力を発揮します。広告業界やデザイン業界では、クリエイティブな発想を引き出すための定番手法として活用されています。

6つの思考の帽子で多角的な発想を実現

エドワード・デ・ボーノが提唱した「6つの思考の帽子」は、6つの異なる視点から物事を検討する発想法です。白(事実)、赤(感情)、黒(批判)、黄(楽観)、緑(創造)、青(プロセス管理)の帽子を意識的にかぶり替えることで、偏りのない多角的な検討が可能になります。例えば、新事業を検討する際、黄色の帽子で可能性を探り、黒の帽子でリスクを洗い出すといった使い方をします。チーム会議で全員が同じ帽子をかぶることで、建設的な議論が進みます。意思決定の質を高め、見落としを防ぐ効果も期待できます。

特許アイデア発想法としてのTRIZ理論

TRIZ(トリーズ)理論は、旧ソ連のアルトシュラーが開発した、技術的矛盾を解決するための体系的な発想法です。40の発明原理と39の技術パラメータを組み合わせることで、革新的な解決策を導き出します。例えば、「軽くて強い素材」という矛盾に対し、「多孔質構造」という発明原理を適用してハニカム構造が生まれました。世界中で200万件以上の特許を分析して導き出された法則であり、確率的に成功率の高い発想が可能です。製造業やR&D部門では、技術革新のための標準的な手法として採用されています。

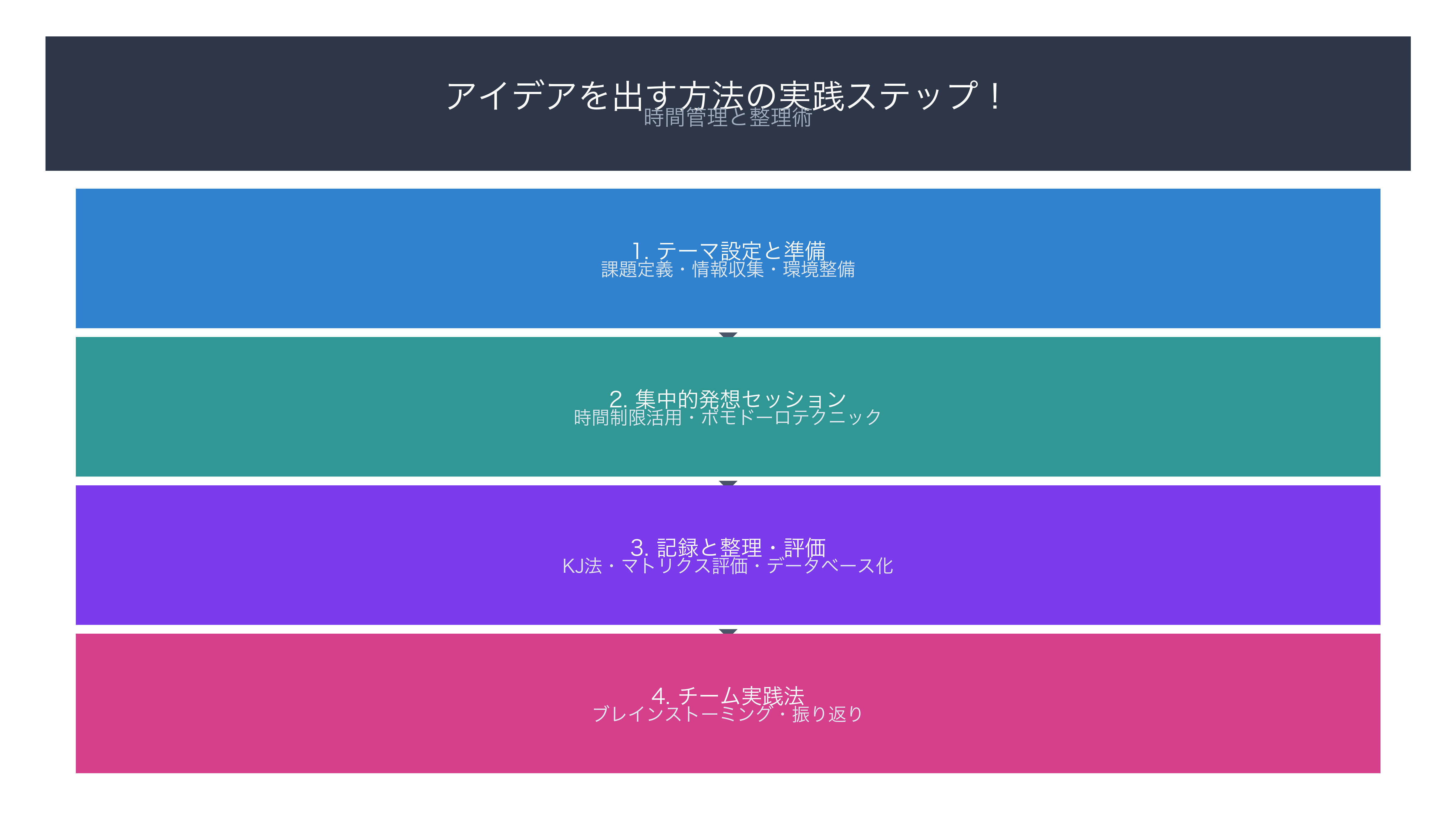

アイデアを出す方法の実践ステップ!時間管理と整理術

アイデア発想を成功させるには、適切な準備と進行管理が不可欠です。漠然と「アイデアを出そう」としても、効率的な成果は得られません。テーマ設定から評価まで、各ステップで押さえるべきポイントがあります。時間管理も重要で、だらだらと続けるより、短時間で集中的に行う方が質の高いアイデアが生まれます。また、出たアイデアを適切に記録・整理することで、後から活用しやすくなります。個人作業とチーム作業では進め方も異なるため、状況に応じた実践方法を身につけることが大切です。

テーマ設定から発想までの準備プロセス

効果的なアイデア発想は、明確なテーマ設定から始まります。まず、解決したい課題や達成したい目標を具体的に定義します。次に、必要な情報を収集し、現状分析を行います。この段階で競合調査や市場動向も把握しておくと、より実現性の高いアイデアが生まれます。発想セッションの前には、参加者に事前課題を出し、個人で考える時間を設けることも有効です。会議室は付箋やホワイトボードを準備し、リラックスできる環境を整えます。準備の質が、アイデアの質と量を大きく左右することを忘れてはいけません。

時間制限を活用した集中的発想セッション

アイデア発想において、時間制限は創造性を高める重要な要素です。一般的に、25分間の集中セッションと5分間の休憩を繰り返すポモドーロ・テクニックが効果的です。時間的プレッシャーがあることで、完璧を求めずに量を重視する姿勢が生まれ、思わぬ良案が出ることがあります。ブレインストーミングでは、最初の10分で発散、次の10分で整理、最後の5分でまとめという時間配分が推奨されます。長時間の会議より、短時間×複数回の方が参加者の集中力も維持でき、多様なアイデアが生まれやすくなります。

アイデアの記録と整理・評価の方法

生まれたアイデアは、すべて漏れなく記録することが重要です。付箋1枚に1アイデアを書き、後で分類しやすくします。デジタルツールを使う場合は、マインドマップアプリやオンラインホワイトボードが便利です。整理段階では、KJ法を使って類似アイデアをグループ化し、カテゴリー分けを行います。評価では、実現可能性と効果の2軸でマトリクスを作成し、優先順位をつけます。各アイデアに点数をつける際は、複数の評価者で行い、偏りを防ぎます。最終的に選ばれなかったアイデアも、将来の参考になるため、データベース化して保管することをお勧めします。

チームでのブレインストーミング実践法

効果的なチームブレインストーミングには、4つの基本ルールがあります。批判厳禁、自由奔放、質より量、便乗歓迎です。ファシリテーターは、全員が発言できる雰囲気作りと、ルールの徹底を心がけます。6人程度の少人数が理想で、多様な背景を持つメンバー構成にすることで、幅広いアイデアが生まれます。沈黙が続いた場合は、ランダムワードを投げかけたり、視点を変える質問をしたりして、刺激を与えます。オンラインの場合は、チャット機能も活用し、口頭での発言が苦手な人も参加しやすくします。セッション後は必ず振り返りを行い、プロセスの改善点を共有します。

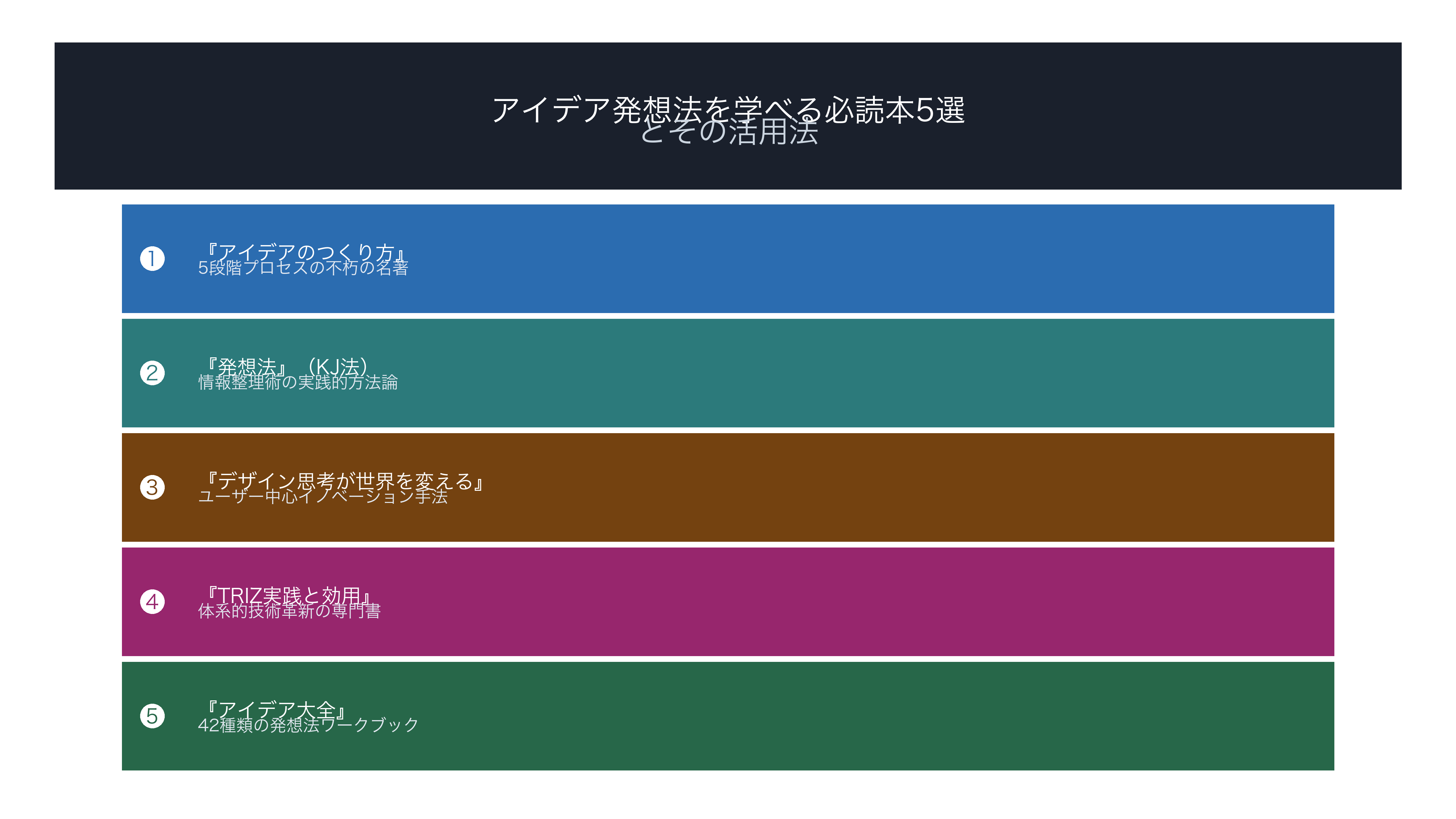

アイデア発想法を学べる必読本5選とその活用法

アイデア発想法を深く理解し、実践スキルを高めるには、優れた書籍から学ぶことが効果的です。理論だけでなく、豊富な事例や演習問題が含まれた本を選ぶことで、実務に直結する知識が身につきます。古典的名著から最新のデザイン思考まで、段階的に学習することで、発想力の基礎から応用まで体系的に習得できます。各書籍の特徴を理解し、自分のレベルや目的に合わせて選ぶことが重要です。読書だけでなく、実際に書かれている手法を試し、自分なりにアレンジすることで、真の発想力が身につきます。

『アイデアのつくり方』で学ぶ発想の原理

ジェームス・W・ヤングの『アイデアのつくり方』(1940年初版)は、アイデア創出の5段階プロセス(資料収集→咀嚼→孵化→発見→検証)を解説した不朽の名著で、わずか100ページながら発想の本質を凝縮している。 [出典: アイデアのつくり方]

『発想法』(KJ法)による情報整理術

川喜田二郎の『発想法』(1967年初版)は、断片的な情報を体系化するKJ法を詳述した日本発の創造性開発手法書で、フィールドワークから得た膨大なデータを意味のある構造に変換する実践的方法論を提供している。 [出典: 発想法 改版]

デザイン思考系の実践的教材

IDEO社の『デザイン思考が世界を変える』は、共感→定義→創造→プロトタイプ→テストの5段階プロセスを通じて、ユーザー中心のイノベーションを生み出す方法を豊富な企業事例とともに解説している。 [出典: デザイン思考が世界を変える]

特許・イノベーション関連の専門書

『TRIZ実践と効用(1)体系的技術革新』は、40の発明原理と矛盾マトリクスを用いた問題解決手法を詳解し、サムスンやP&Gなど世界的企業での活用事例を通じて技術革新の方法論を体系的に学べる専門書である。 [出典: TRIZ実践と効用(1)体系的技術革新]

訓練方法が豊富な実践ワークブック

『アイデア大全』(読書猿著)は、古今東西の発想法42種類を網羅し、各手法に具体的な演習問題と実践例を付けた実用的なワークブックで、初心者から上級者まで段階的に発想力を鍛えられる構成になっている。 [出典: アイデア大全]

アイデアを出す訓練方法!日常でできる発想力向上トレーニング

発想力は筋肉と同じで、日々の訓練によって確実に向上します。特別な道具や環境がなくても、日常生活の中で実践できる訓練方法があります。重要なのは、継続することと、徐々に難易度を上げていくことです。最初は簡単な連想ゲームから始め、慣れてきたら制約条件を加えるなど、段階的にレベルアップしていきます。毎日少しずつでも続けることで、3ヶ月後には確実に発想力の向上を実感できるでしょう。ビジネスでの提案力向上だけでなく、日常の問題解決能力も高まります。

毎日10分でできる強制連想トレーニング

強制連想トレーニングは、ランダムに選んだ2つの単語を結びつける簡単な訓練法です。新聞の見出しから2つの単語を選び、それらを組み合わせた新商品やサービスを考えます。例えば「冷蔵庫」と「音楽」から、食材の鮮度に応じて音楽が変わる冷蔵庫というアイデアが生まれます。通勤時間を利用して、電車の中吊り広告や看板から単語を拾うのも効果的です。最初は無理やりでも、続けることで自然に異質なものを結びつける力が身につきます。スマートフォンのメモアプリに記録し、週末に振り返ることで、発想パターンの傾向も見えてきます。

観察力を鍛える街歩き発想法

街歩き発想法は、日常の風景から新しいアイデアのヒントを見つける訓練です。いつもの通勤路で「なぜ?」「もっと良くするには?」という視点で観察します。例えば、行列のできる店を見て、待ち時間を有効活用するサービスを考えたり、使いにくい看板から新しいサイネージのアイデアを得たりします。カフェで30分間、周囲の人々の行動を観察し、潜在的なニーズを発見する練習も有効です。写真を撮って後で振り返ると、その場では気づかなかった発見があることもあります。この訓練を続けることで、日常からビジネスチャンスを見つける目が養われます。

制約条件を設けた創造的問題解決

制約があることで、かえって創造性が刺激されることがあります。例えば、「100円以内」「5分以内」「10文字以内」といった制約を設けて、問題解決策を考える訓練をします。予算1000円で社員の誕生日を祝う方法を10個考える、5つの機能を1つに統合する方法を考えるなど、具体的な制約を設定します。制約が厳しいほど、常識を超えた発想が必要になり、イノベーティブなアイデアが生まれやすくなります。実際のビジネスでも、予算や時間の制約は必ずあるため、この訓練は実践的です。週に一度、異なる制約条件でチャレンジすることをお勧めします。

異業種の成功事例から学ぶ転用思考

異業種の成功事例を自分の業界に転用する訓練は、革新的なアイデアを生む効果的な方法です。例えば、航空業界のマイレージシステムを美容院に応用したり、ゲーム業界のレベルアップシステムを社員教育に取り入れたりします。業界紙やビジネス誌から、自分と関係ない分野の成功事例を1つ選び、自社のサービスに応用する方法を3つ考えます。重要なのは、表面的な真似ではなく、成功の本質的な要因を抽出して転用することです。月に一度、異業種の展示会やセミナーに参加することで、新鮮な刺激を受け、転用思考の材料も増やせます。

よくある質問:アイデア発想法の疑問を解決

アイデア発想法を実務で活用する際、多くのビジネスパーソンが共通の疑問を抱きます。「どの発想法から始めればいいのか分からない」「会議で使ったがうまくいかない」「個人では思いつくが、チームだと難しい」といった悩みです。また、ITマーケティングの現場では、「技術的制約がある中でのアイデア創出」や「データドリブンなアイデア評価方法」についても関心が高いものです。これらの実務的な疑問に対して、経験に基づいた実践的な解決策をご紹介します。発想法は理論だけでなく、実際に使いこなすためのコツを知ることが重要です。

発想法と発想方法の違いは?

発想法は体系化された技法の総称で、発想方法は具体的な手順を指します。例えば、ブレインストーミングは発想法、その実施手順が発想方法です。

初心者におすすめの発想法は?

マインドマップかオズボーンのチェックリストがおすすめです。視覚的で理解しやすく、特別な知識がなくても今すぐ実践できます。

アイデア発想に必要な環境や道具は?

最低限、紙とペン、付箋があれば十分です。デジタルツールならマインドマップアプリ、オンラインホワイトボードが便利です。リラックスできる環境作りも重要です。

発想が枯渇した時の対処法は?

一旦離れて散歩したり、全く違う分野の本を読んだりすると良いです。強制連想法でランダムな刺激を与えるか、視点を180度変えて逆の発想をするのも効果的です。

まとめ

アイデア発想法は、ビジネスで成功するための必須スキルです。オズボーンのチェックリスト、SCAMPER法、マインドマップなど、6つの主要フレームワークを状況に応じて使い分けることで、質の高いアイデアを効率的に生み出せます。日々の訓練により発想力は確実に向上し、会議での存在感も高まります。まずは毎日10分の強制連想トレーニングから始めて、3ヶ月後には革新的な提案ができる自分に出会えるでしょう。

コメント