大学生活で実績を作りたい、自分のアイデアを形にしたいと考えている方にとって、アイデアコンテストは絶好のチャンスです。小学生から社会人まで幅広い年代が参加でき、就職活動でのアピール材料にもなります。特にマーケティング専攻の学生にとっては、実践的な企画力を示す絶好の機会です。本記事では、2025年に開催される主要なアイデアコンテストの情報から、応募の準備方法、審査を通過するコツまで、初めて挑戦する方にも分かりやすく解説します。

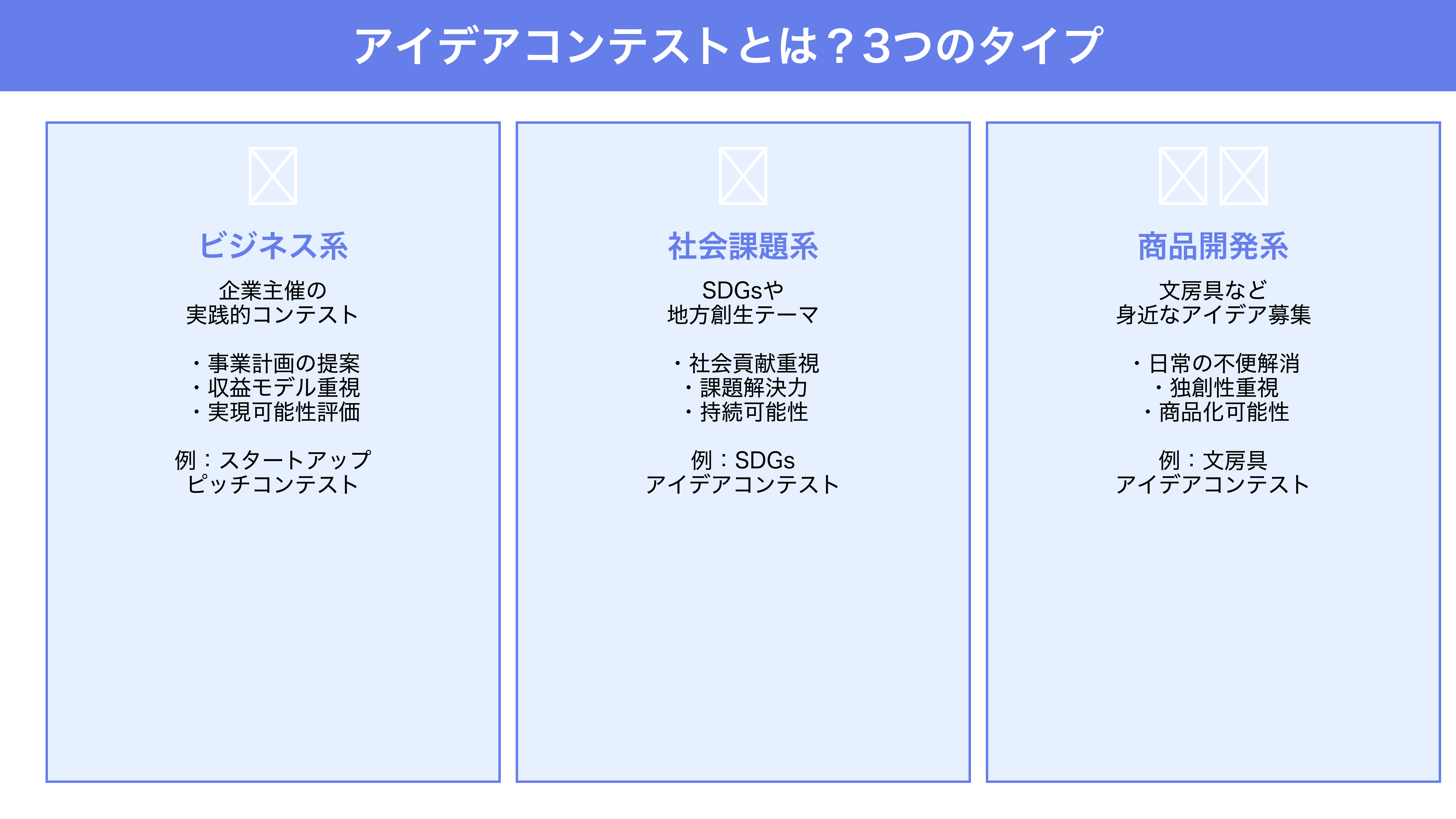

アイデアコンテストとは?学生から社会人まで応募できる3つのタイプ

アイデアコンテストとは、新しい商品やサービス、社会課題の解決策などのアイデアを募集し、優れた提案を表彰する取り組みです。企業や団体が主催し、参加者の年齢や職業に応じて様々なテーマが設定されています。大きく分けて、企業のビジネス課題を扱うビジネス系、地域や環境問題を扱う社会課題系、具体的な商品開発を目指す商品開発系の3つのタイプがあります。多くのコンテストでは賞金や商品化のチャンスが用意されており、学生にとっては就職活動での実績作りにも役立ちます。

ビジネス系|企業主催の実践的コンテスト

企業が主催するビジネス系コンテストでは、新規事業の提案やマーケティングプラン、業務改善のアイデアなどが募集されます。大学生や社会人を対象としたものが多く、実際のビジネスシーンで活用できる実践的な提案が求められます。審査では市場性や実現可能性が重視され、優秀なアイデアは企業との共同開発に発展することもあります。就職活動では、企業理解の深さや問題解決能力を示す材料として評価されます。参加を通じて業界研究が深まり、志望企業との接点を作れる点も大きなメリットです。

社会課題系|SDGsや地方創生テーマ

社会課題系のコンテストでは、環境問題、地域活性化、国際協力など、SDGsに関連したテーマが多く取り上げられます。JANIC学生アイデアコンテスト2025では、高校生から大学院生まで参加でき、世界の社会課題に対する行動アイデアを募集しています。応募期間は2025年6月30日から8月31日までで、9月28日に新宿で表彰式が開催されます。このタイプのコンテストでは、社会的意義やアイデアの独自性が重視されます。受賞実績は、社会貢献への関心の高さをアピールする材料になります。

商品開発系|文房具など身近なアイデア募集

商品開発系コンテストでは、日常生活で使う具体的な商品のアイデアを募集します。サンスター文具が毎年開催する文房具アイデアコンテストが代表例で、第30回となる2025年のテーマは「UP(アップ)」です。5歳から80代まで幅広い年代が参加でき、グランプリには賞金100万円が贈られます。優秀作品は「ロクイチブング」シリーズとして実際に商品化され、店頭で販売される可能性があります。このタイプでは、消費者目線の気づきやアイデアの面白さが評価されます。商品企画職を目指す学生にとっては、実務に直結する経験が積めます。

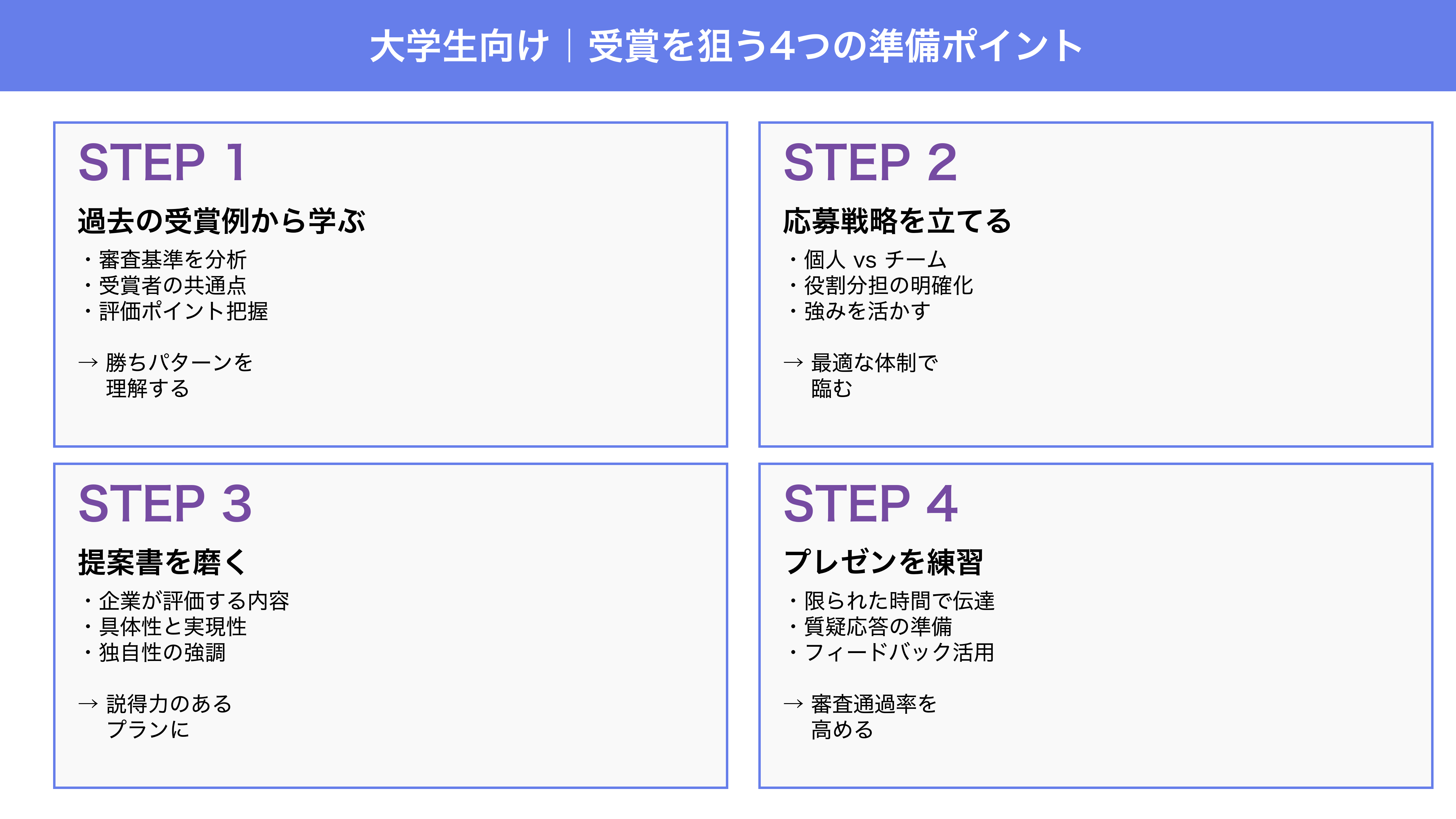

アイデアコンテスト大学生向け|受賞を狙う4つの準備ポイント

大学生がアイデアコンテストで受賞を目指すには、戦略的な準備が不可欠です。過去の受賞例を分析して審査基準を理解し、個人またはチームでの応募戦略を決め、企業が求める提案書の形式に沿って資料を作成し、プレゼン審査に備えることが重要です。特に初めて挑戦する場合は、応募締切から逆算してスケジュールを立てることが大切です。多くのコンテストでは書類選考とプレゼン審査の二段階で評価されるため、各段階で何が求められるかを把握し、計画的に準備を進めることが受賞への近道となります。

過去の受賞例から学ぶ審査基準

受賞を目指すには、まず過去の受賞作品を研究することが重要です。多くのコンテストでは公式サイトに過去の受賞例が掲載されており、どのようなアイデアが評価されたかを知ることができます。審査基準は一般的に、アイデアの独自性、実現可能性、社会的意義、プレゼンテーション力の4つの観点から評価されます。独自性では既存の解決策との差別化が、実現可能性では具体的な実行計画が問われます。過去の受賞作品を分析すると、審査員が何を重視しているかが見えてきます。最近のトレンドとして、持続可能性やデジタル技術の活用が評価されやすい傾向があります。

個人とチームそれぞれの応募戦略

個人応募とチーム応募では、それぞれメリットとデメリットがあります。個人応募の場合、自分のペースで進められる反面、専門知識や作業量に限界があります。一方、チーム応募では、マーケティング、デザイン、技術など異なる専門性を持つメンバーが協力することで、より完成度の高い提案が可能になります。ただし、スケジュール調整や意見のすり合わせに時間がかかる点に注意が必要です。チームを組む場合は、役割分担を明確にし、定期的なミーティングで進捗を共有することが成功の鍵です。応募要項を事前に確認しましょう。

企業が評価する提案書の作り方

提案書は審査の第一関門となる重要な資料です。企業が評価するポイントは、まず課題の明確化です。解決したい問題が何かを具体的に示し、その課題がなぜ重要かを根拠となるデータや事例を交えて説明します。次に、解決策の提示では、アイデアの内容を分かりやすく図解し、実現するための具体的な方法を示します。さらに、期待される効果を定量的に示すことで説得力が増します。提案書の構成は、背景・課題、解決策、実現方法、期待効果の順で整理すると分かりやすくなります。読み手に配慮した表現を心がけましょう。

プレゼン審査を通過するコツ

書類選考を通過すると、次はプレゼン審査が待っています。プレゼンでは限られた時間で審査員にアイデアの魅力を伝える必要があります。まず、冒頭で聞き手の関心を引くため、インパクトのある事実や問いかけから始めると効果的です。話す内容は、課題、解決策、効果の3つに絞り、詳細は質疑応答で補足します。スライドは文字を最小限にし、図やイラストを活用して視覚的に分かりやすくします。練習では、制限時間内に収まるよう何度もリハーサルを行います。当日は、自信を持って堂々と話すことが大切です。熱意や誠実さも評価の対象となります。

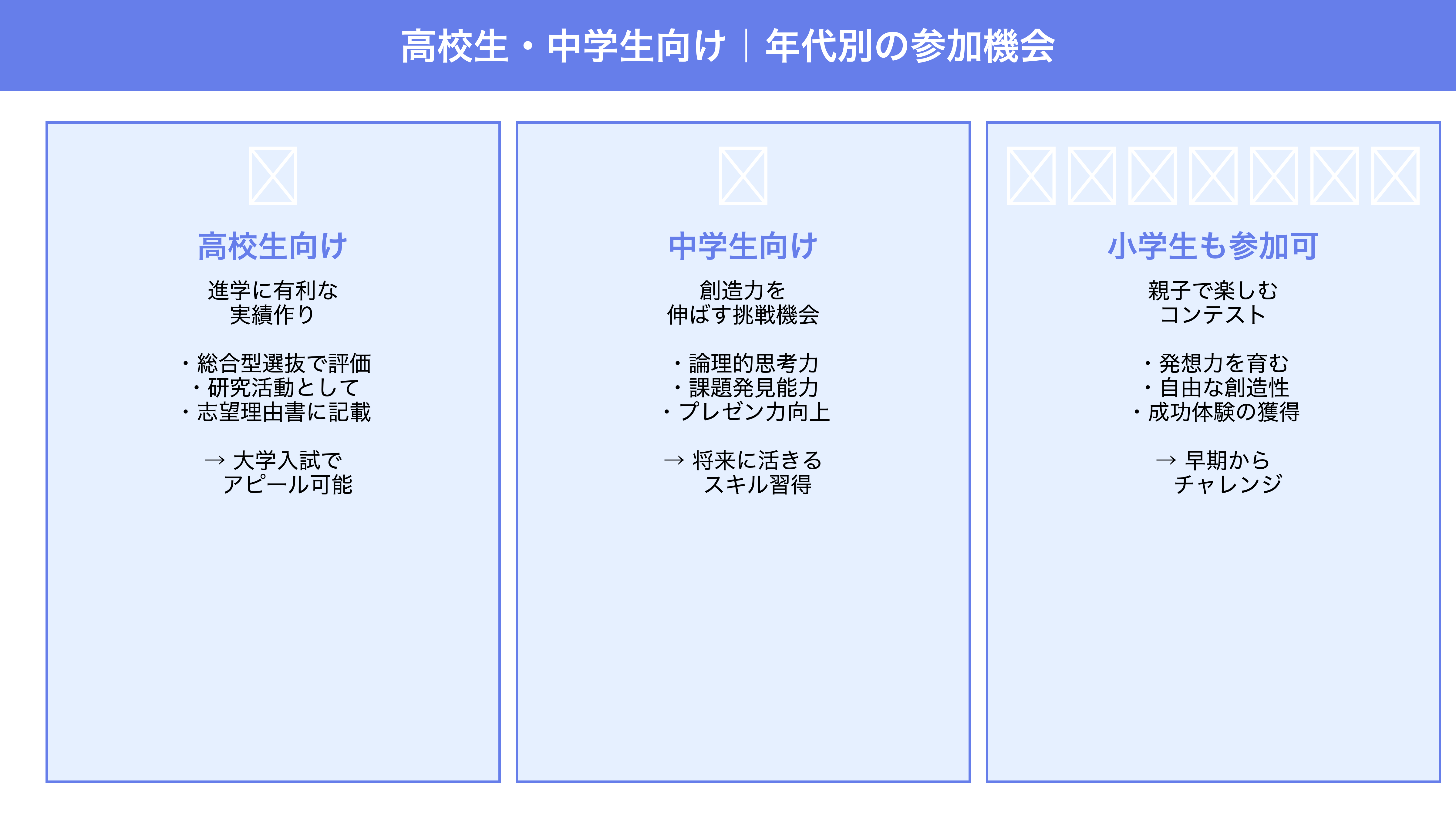

アイデアコンテスト高校生・中学生向け|年代別の参加機会

高校生や中学生にとって、アイデアコンテストは創造力を伸ばし、進学や将来のキャリアに役立つ実績を作る絶好の機会です。年代ごとに参加できるコンテストが用意されており、学校の授業や部活動の一環として取り組むこともできます。受賞実績は推薦入試や総合型選抜でのアピール材料となり、将来の進路選択にも良い影響を与えます。また、社会課題への関心や問題解決能力を育む貴重な経験となります。

高校生向け|進学に有利な実績作り

高校生なるほどアイデアコンテスト2025は、大分大学経済学部が主催し、全国の高校生を対象に新商品・サービス・地域活性化のアイデアを募集しています。最終審査と表彰式は2025年11月3日に開催されます。[出典: 高校生なるほどアイデアコンテスト2025]

中学生向け|創造力を伸ばす挑戦機会

ノーマライゼーション住宅財団が主催する「安全快適アイディア」コンテストでは、高齢者や障害のある方が安全で快適に暮らせる部屋や道具のアイデアを、絵と文章で応募できます。第30回(2025年)の応募期間は6月1日から10月31日までです。[出典: 小中学生による「安全快適アイディア」コンテスト]

小学生も参加可能|親子で楽しむコンテスト

Honda子どもアイディアコンテストでは、小学生を対象に「未来にあったらいいな」と思うモノのアイデアを募集しています。第23回の応募受付は2025年6月2日から開始され、親子で楽しみながらアイデアを考えることができます。[出典: ホンダの子どもアイディアコンテスト]

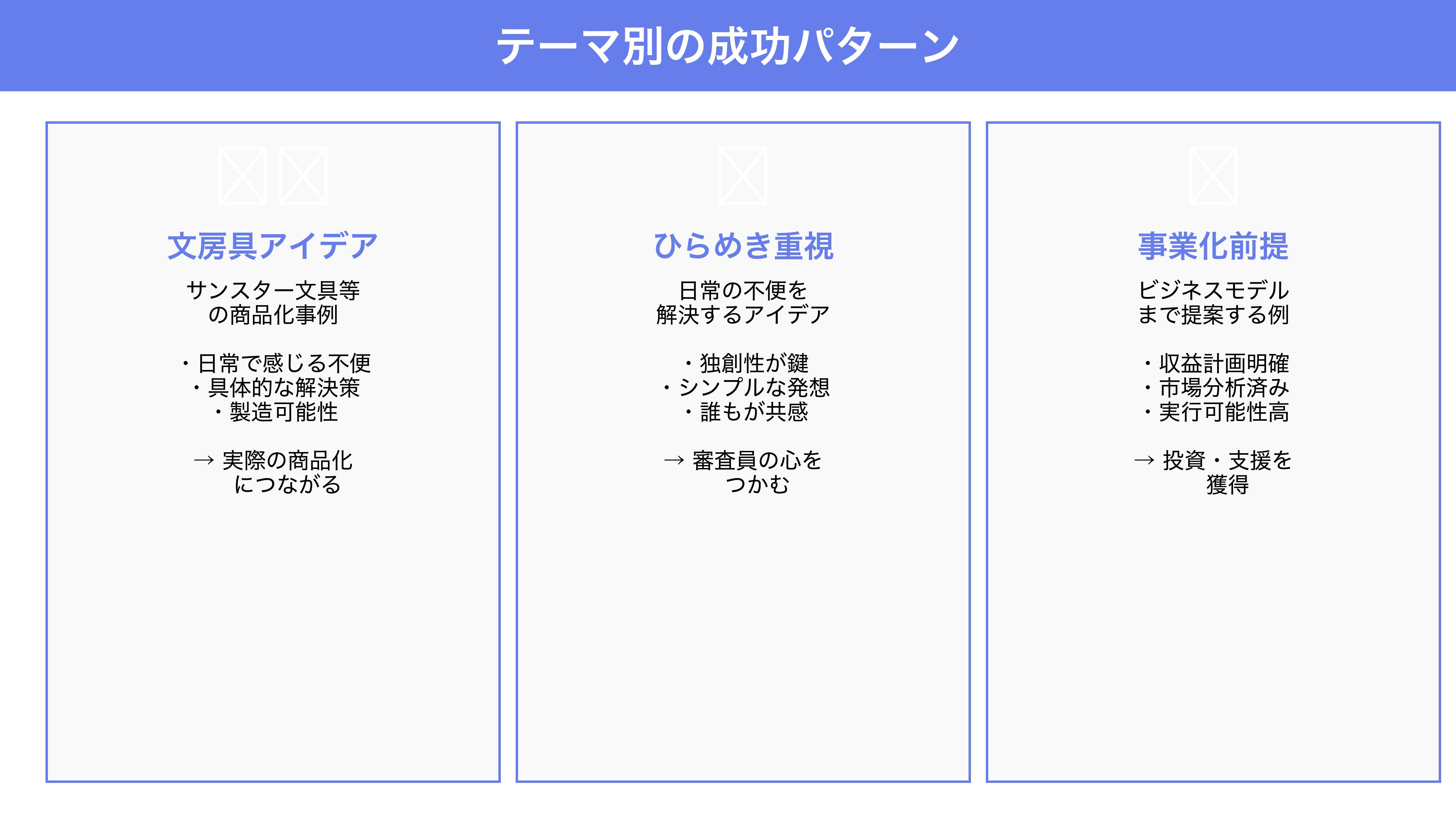

アイデアコンテスト例から学ぶ|テーマ別の成功パターン

実際のコンテストで受賞したアイデアには、いくつかの共通する成功パターンがあります。テーマごとに求められるアイデアの方向性を理解することで、応募の際の参考になります。企業や団体が何を求めているかを把握し、自分の強みを活かせる分野を選ぶことが重要です。ここでは、文房具のような具体的な商品アイデア、日常の不便を解決するひらめき型アイデア、ビジネスモデルまで提案する事業化前提のアイデアの3つのパターンを紹介します。

文房具アイデア|サンスター文具等の商品化事例

サンスター文具の文房具アイデアコンテストは1995年から続く歴史あるコンテストで、過去の受賞作品は「ロクイチブング」シリーズとして商品化されています。第29回(2024年)のテーマは「ぎゅっ。」で、4,326点の応募がありました。[出典: 第29回サンスター文具プレゼンツ文房具アイデアコンテスト]

ひらめき重視|日常の不便を解決するアイデア

日常生活の中で感じる小さな不便を解決するアイデアは、多くのコンテストで評価されます。「こんなものがあったらいいな」という素朴な気づきから生まれるアイデアは、共感を呼びやすく審査員の印象に残ります。成功例としては、片手で開けられる容器、収納スペースを節約できるグッズ、高齢者でも使いやすい道具などがあります。重要なのは、誰もが経験したことのある不便を取り上げ、シンプルで分かりやすい解決策を提示することです。技術的な実現可能性よりも、発想の面白さや着眼点の良さが評価されます。

事業化前提|ビジネスモデルまで提案する例

ビジネス系コンテストでは、アイデアだけでなく、それをどう事業として成立させるかまで提案することが求められます。収益モデル、ターゲット顧客、市場規模、競合との差別化、実現に必要な資源などを具体的に示す必要があります。成功例では、課題の深刻さを定量的に示し、解決策の有効性を検証した上で、段階的な事業展開の計画を提示しています。大学生の場合、ゼミやサークルでの活動経験、アルバイト先での気づきなど、自分の経験に基づいたアイデアの方が説得力を持ちます。事業計画の作成は就職活動でも役立つスキルとなります。

よくある質問|アイデアコンテスト開催情報と応募のコツ

アイデアコンテストへの応募を検討する際、多くの方が抱く疑問について解説します。参加資格や応募の手続き、審査の流れなど、初めて挑戦する方が知っておきたい情報をまとめました。特に大学生の場合、学業やアルバイトとの両立、チーム編成の方法、応募書類の書き方など、実践的な疑問を解消することが重要です。これらを参考に、自分に合ったコンテストを見つけ、準備を進めてください。

社会人でも学生向けコンテストに参加できる?

多くの学生向けコンテストは、応募時点で学生であることが条件となっています。具体的には、高校、大学、専門学校、大学院などに在籍していることが求められます。社会人の方は、年齢制限のない一般部門や社会人向けのビジネスコンテストへの参加を検討しましょう。ただし、大学院生や専門学校生も学生として応募できるコンテストが多く、社会人学生の場合は応募要項を確認することをおすすめします。

募集締切や審査スケジュールの確認方法は?

各コンテストの公式サイトで最新の募集要項を確認することが重要です。募集開始時期、応募締切、審査スケジュール、結果発表の時期などが明記されています。また、登竜門やコンテスト情報サイトでは、複数のコンテストをまとめて検索でき、締切順に並べ替えることもできます。応募締切の1ヶ月前には準備を始めることをおすすめします。特に書類選考がある場合は、早めの準備が合格率を高めます。

事務局への問い合わせはどこまで可能?

応募要項に記載されていない疑問点や、自分のアイデアが応募条件に合致するか不安な場合は、事務局に問い合わせることができます。問い合わせ方法は、メール、電話、問い合わせフォームなど、コンテストによって異なります。ただし、アイデアの内容に関する相談や、審査に関する質問には答えられないことが一般的です。問い合わせは丁寧な言葉遣いで、具体的な質問を簡潔に伝えましょう。

まとめ

アイデアコンテストは、大学生にとって自分の創造性を試し、実績を作る絶好の機会です。ビジネス系、社会課題系、商品開発系と様々なタイプがあり、自分の関心や将来の目標に合わせて選ぶことができます。受賞を目指すには、過去の事例を研究し、審査基準を理解した上で、戦略的に準備を進めることが重要です。マーケティング専攻の学生にとっては実践的なスキルを磨く場にもなります。就職活動でのアピール材料としても有効なので、興味のあるテーマを見つけたら積極的に挑戦してみましょう。

コメント